話語捲軸

来自维基百科,自由的百科全书

話語捲軸(speech scroll),又稱語音捲軸、飄旗(banderole)或經符(phylactery)[1],是藝術史上一種通常用來表示人物語音的繪畫形式。有時候也用來表示其他種類的音響,如歌曲。[來源請求]

話語捲軸曾出現在兩個不同大陸中並獨立發展:歐洲大陸的藝術家們從中世紀和文藝復興時期就開始使用話語捲軸表示聲音,然而直到16世紀西班牙征服阿茲特克帝國時,世人才發現中美洲文明的藝術家早在公元前650年就開始使用這種表示方式了。不過它們在形態上大不相同——歐洲話語捲軸多以捲曲的羊皮紙或羊皮紙條表現,而中美洲的話語捲軸僅僅只是捲曲的抽象「形狀」,看起來更像問號 。

前哥倫布時期的中美洲

話語捲軸在中美洲使用相當廣泛。其中最早例子之一是大約公元前650年的奧爾姆克文明的陶瓷滾筒印章上的圖案(如右下圖)。從圖中可以看到,有兩條線從一隻鳥的嘴射出,指向「3 Ajaw」(一位統治者的名字)的字形 。 [2]另一個典型例子是特奧蒂瓦坎古城古典時代遺址中的壁畫。這些壁畫含有大量話語捲軸,比如特潘提特拉大院壁畫 ,有不下二十幅。

中美洲的話語捲軸通常在開頭向上彎曲,於中間螺旋向下彎曲。 有一些話語捲軸是被分成兩瓣的,每一瓣的上色也是不同的。雖然中美洲的話語捲軸很少出現字形或其他文字類標記,但是在捲軸的外邊緣能時常看到一些被叫做「標籤(tabs)」(通常是小的三角形或正方形的塊形)的圖形。一些觀點猜想,中美洲文化中的話語捲軸或許表示的是舌頭,而「標籤」或許表示牙齒。 [3]

有時,話語捲軸也有用來表示語氣的成分,比如:

- 在奇琴伊察的瑪雅遺址的雕刻中,統治者的話語捲軸體現為蛇的形狀。 [5]

- 16世紀的《阿茲台克人手抄本》中,西班牙人的話語捲軸上裝飾著羽毛,象徵著「溫柔而流暢的文字」。 [6]

- 在另一個16世紀的手抄本《塞爾登法典》中,兩個米斯特克統治者(如上圖)話語捲軸中的「火石刀」圖案象徵他們正在侮辱另外兩位使者。 [7]

與許多其他中美洲的土著傳統一樣,中美洲話語捲軸在中美洲被西班牙征服之後的幾十年中逐漸絕跡。

歐洲飄旗

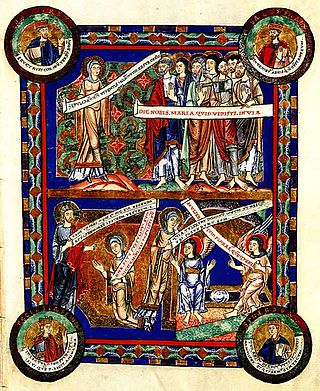

與以抽象形式存在的中美洲話語捲軸相反,最早出現於哥特時期[來源請求]的中世紀歐洲的話語捲軸(或稱飄旗)的形象更像真正的「捲軸」。這種話語捲軸一般在繪畫中體現為「漂浮」在某個三維的場景里,或者在某個雕像中真正地被雕刻出來。值得注意的是,拜占庭藝術家們通常會把某個人物所說的話標在說話人的旁邊——這種標註的方式被稱為題詞,而不是飄旗。

飄旗早期出現在奧托三世的《柳塔爾福音》(約975年)和12世紀的英國羅馬藝術作品《迴廊十字架》。 [8] 在後者中,飄旗特地用來表示《舊約》中先知們所說的話,以區別其他形象如《新約》中的四傳福音和剩餘的基督聖徒。巧合的是,這種標記方式相當具有說服力:因為最初確實只有《舊約》寫在捲軸上,同時幾乎所有尚存的《新約》都是更像現代書籍的「抄本」。

13世紀的義大利也出現這種標記方式,如契馬布埃的《輝煌的神聖三位一體》(烏菲茲美術館,1280–90), 杜喬·迪·博尼塞尼亞的《馬埃斯塔》(1308-11)。在這些作品中,它們也可以被用於表示天使的語音,如加百列在天使報喜場景中對瑪麗亞寒暄的內容。 [9]

從14世紀開始,飄旗越來越多廣泛地被藝術家們採用,便於讓他們在作品中加入更豐富的內容。不過由於這些捲軸的內容通常以拉丁語為主,沒有得到太多的受眾。 [10]儘管如此,有時也可以在歐洲的世俗作品中看到話語捲軸——通常是用以註明人名與人物身份。[來源請求]

在雕塑中,人物的語言通常會被書寫在被實際雕刻出來的捲軸上(如今大多已被磨損)。然而,在一些晚期哥德式和文藝復興時期的藝術作品或建築裝飾中,飄旗似乎僅用於裝飾目的。[來源請求]

與中美洲話語捲軸的圖案為主所不同的是,歐洲的話語捲軸總是有著確切的文字內容,更像現代漫畫裡的對話框。由於話語捲軸大多數是在宗教作品中出現,所以這些文字內容一般是所描繪人物在聖經說過的話。例如,在表現《舊約》的先知時,經常會引用他們在書中的言論。同時,由於他們的說話內容通常與宗教有關,因此即使在以方言為主的木刻版畫插圖中,話語捲軸也大多以拉丁文體現。 [11]

相關連結

筆記

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.