蠟畫

来自维基百科,自由的百科全书

蠟畫(Encaustic painting),又稱作熱蠟畫( hot wax painting),是指以摻入顏料的加熱蠟質媒材來作畫的繪畫形式。熔融的媒材施於依託材料的表面,依託材料通常是預製木材,有時會使用畫布和其它材料。最簡單的蠟質媒材可能是將顏料添至蠟中來製作,不過大部分的配方通常是由蜂蠟和丹瑪樹脂(damar resin)組成,可能還有其它成分,在著色方面可用乾燥的粉狀顏料,也有藝術家用有色蠟、墨水、油畫等著色方式。[1]

當媒材冷卻時,可用金屬工具和特殊刷子對其塑造。另外,加熱的金屬工具,包括抹刀、刀具和刮刀,也可在媒材在表面冷卻後對其進行處理。此外,蠟畫藝術家使用加熱燈、點火器、熱槍和其它加熱方法來熔化和粘合媒材。由於蠟質媒材具有熱可塑性,所以也可以被雕塑。或者也可以將材料包裹、拼貼或分層到媒材中。

1769年,在英國陶器上發現了一種與蠟完全不相關的「蠟畫」技術,由約書亞·威治伍德發現並為其申請了專利,這是一種用於模仿古希臘瓶畫,由化妝土和釉上彩「琺瑯」顏料組成的混合物,並經過了輕度的二次燒製。容器通常是黑色的,會塗上紅色人物畫。這項技術後來被其它英國陶瓷廠複製[2]。彩瓦(Encaustic tile)並未上色,而是有效地鑲嵌了對比色的粘土以形成多彩圖騰。

歷史

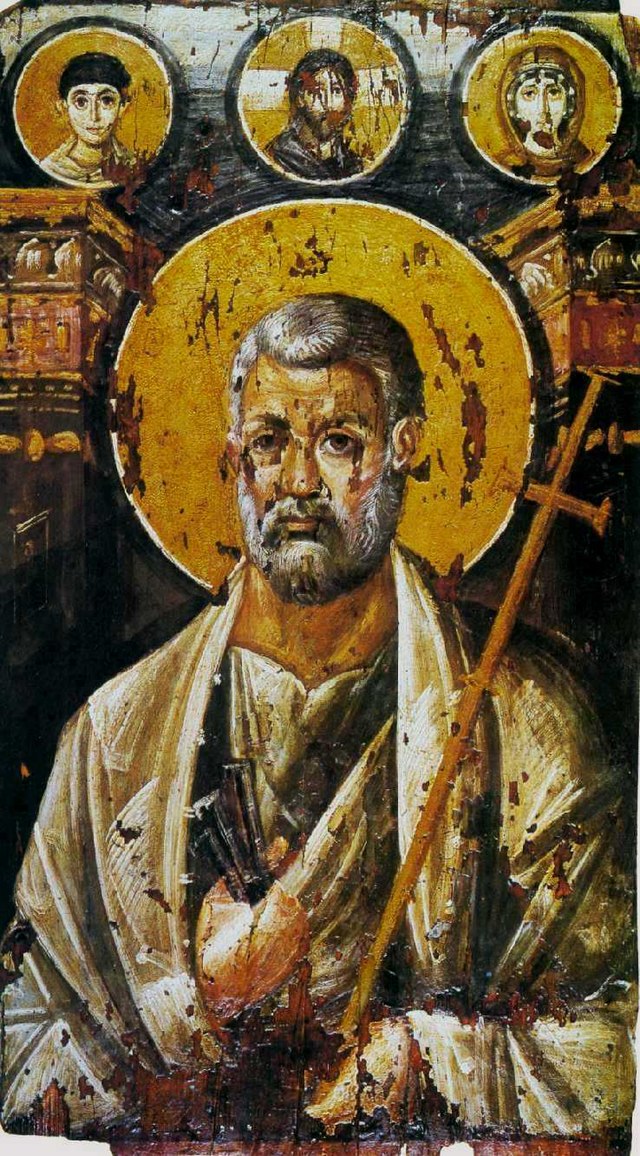

西元1世紀,羅馬學者老普林尼在《博物志》中描述了蠟畫技法。現存最古老的蠟畫木板畫是埃及羅馬時期的法尤姆木乃伊肖像,大約在西元100-300年左右[3],這在古希臘和羅馬繪畫中十分普遍。蠟畫在早期拜占庭聖像畫中仍持續被使用,但被西方教會所遺棄。

Kut Kut是菲律賓的一種失傳藝術,採用了灰泥刮彩畫(sgraffito)和蠟畫技巧。薩馬島的土著部落大約在1600年到1800年間[4]實踐這種藝術。墨西哥壁畫運動的藝術家有時會使用蠟畫,如迭戈·里韋拉、[1]費爾南多·萊爾(Fernando Leal)和讓·查洛(Jean Charlot)。比利時藝術家詹姆斯·恩索爾也嘗試了蠟畫。

20世紀,保羅·克利和瓦西里·康定斯基在包浩斯學校的學生弗里茨·法斯(1905 - 1981)與漢斯·施密德博士(Dr. Hans Schmid)一起重新發現了蠟畫中所謂古迦太基蠟(Punic wax)的技術。法斯持有兩項製備蠟畫用蠟的德國專利。其中一項專利提到一種處理蜂蠟的方法,連續三次將蠟在海水和蘇打溶液中煮沸,使蜂蠟的熔點從60℃提高到100℃(140至212°F),由此產生的硬蠟與古希臘著作中所提到的古迦太基蠟相同[5][6] 。

蠟畫藝術在1990年代後再度流行起來,藝術家們在不同的依託材料表面像是卡片、紙張,甚至是陶器上使用電熨斗、電爐和加熱針。熨斗使製作各種藝術圖案變得容易。這種媒材不僅限於簡單的設計;它就像油畫和壓克力畫等其它媒材一樣,也可用於創作複雜的畫作。[1]雖然在技術上不好掌握,但對當代藝術家來說,這種媒材的立體感和鮮豔色彩充滿吸引力。

參見

- 彩瓦

註記

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.