来自维基百科,自由的百科全书

蛋白質熱量營養不良(Protein–calorie malnutrition, PCM),也被稱作蛋白質能量營養不良 (Protein–energy malnutrition, PEM),若是出現在慢性腎臟病的患者,此情形將被稱為蛋白質熱量耗損 (Protein–energy wasting, PEW)。此病理狀態肇因於長期的蛋白質、熱量攝取不足造成身體組織(主要是肌肉或是脂肪組織)的耗損,屬於一種營養不良的症狀。

廣義上來說營養不良可以區分為三種形式:[1]

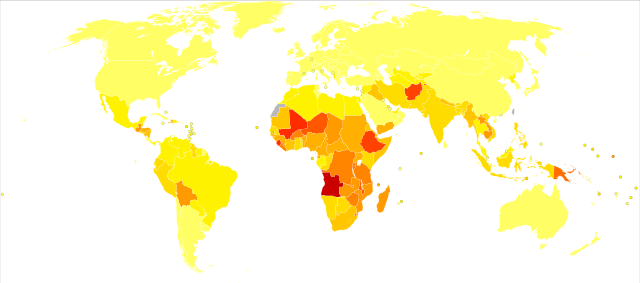

蛋白質熱量營養不良是相當常見的症狀,不管是孩童抑或成人皆然,一年約會造成全球600萬人死亡。[2]但是在地域上有極大差異性,像是在已開發國家的案例,常為其他疾病引發的次發性症狀,例如慢性腎臟病患者[3],或是癌症引發的惡病體質(cancer cachexia)[4],會使患者隨著疾病進程而出現蛋白質熱量耗損的情形。以台灣為例,蛋白質熱量營養不良常發生在慢性腎臟病的病人身上,是造成患者死亡率及住院率提升的一大原因。關於蛋白質熱量營養不良與長期血液透析患者而言,臨床上較常用血清蛋白濃度以及體重變化來監測其營養狀態,若目前體重與理想體重的百分比低於80%,或是身體質量指數低於18,都表示患者體重太低,必須注意可能有蛋白質熱量營養不良的疑慮,若是一般營養不良的定義,也可以用六個月內體重減輕10%,或一週內體重減輕5%等[5]

蛋白質熱量營養不良發生在兒童的比例較高,因為蛋白質攝取量較成人少,而在已開發國家中的一些罕見案例顯示導致此症狀的原因有:一、孩童的食物盲從現象( fad diets),因為過濾、篩選訊息的能力未臻成熟,而被似是而非或是未經科學實證的飲食觀念所影響;二、缺乏對於孩童基本營養需求的認知,像是以美國而言,此種案例常發生在對牛乳過敏的孩童身上,因為牛奶是他們重要的蛋白質來源之一,若沒有找到合適的替代品,便有風險導致蛋白質熱量營養不良[6]

蛋白質熱量養不良對於人類來說發生在任何時間點都是有害的,但是若發生在產前,將可能對其胎兒造成嚴重的終身問題。為了胎兒的營養充足及健康,懷孕期間孕婦的蛋白質攝取量建議維持在20%以上。根據動物模型,某些動物在懷孕期間的飲食分配中若蛋白質含量低於6%,將導致許多先天性的缺陷,如大腦發育不全導致體積的縮小、腦內訊息傳遞的受損、肥胖比例增加等等。即使是輕度的蛋白質不足,例如低於7.2%,在大鼠中也顯示出對於新生胎兒有終生且顯著性的負面影響。以下便以一些研究來顯示產前蛋白質熱量營養不良對於胎兒所產生的負面結果。

根據上述的研究結果,產前蛋白質的足量攝取對於胎兒的發育扮演重要角色,尤其是腦部、免疫能力、以及一些基因表現。許多物種的研究皆顯示出,懷孕期間母體若未攝取足量蛋白質,將使得胎兒產生許多先天或後天的缺陷。總而言之蛋白質營養對於懷孕婦女而言,是再重要不過的課題

整體上,蛋白質營養不良在兒童或成人之中都算是相當常見的疾病,且每年皆造成約六百萬人死亡[2]。在工業化社會之中,絕大多數蛋白質營養不良的病例皆是發生在醫院裡,與其他疾病併發,或在老人身上[2]。

僅管蛋白質熱量營養不良在低收入國家較為常見,來自高收入國家的兒童仍會出現病例,包括大都會地區的低社經地位家庭之兒童。在患有慢性疾病抑或因其他病因而住院之兒童身上,也會出現蛋白質熱量營養不良之情形。

蛋白質熱量營養不良可能的致病因子包括:智力不足、囊腫性纖維化、惡性腫瘤、心血管疾病、末期腎臟病、遺傳性疾病、神經性疾病、多重疾病或延長之住院治療。這些情況下的營養控制極具挑戰性,且其重要性時常被忽略與低估,因而造成蛋白質熱量營養不良之情況惡化,並降低康復機率[15]。

慢性腎臟病且長期經歷血液透析的患者容易發生蛋白質熱量營養不良,約有18~70%的血液透析患者會出現蛋白質熱量營養不良,而發生在老年透析患者中的比例更高[16],因此蛋白質熱量營養不良之情形對於長期血液透析的患者而言,是重要的罹病率與死亡率指標,且也與治療效果與生活品質息息相關[17]。 導致血液透析患者蛋白質熱量營養不良的可能因素包括[18]:

大部分罹患蛋白質熱量營養不良的兒童皆會出現共病症。最常見的共病症包括:腹瀉(在一份66人研究中佔比72.2%)與瘧疾(在前述研究中佔比43.3%)。

蛋白質營養不良之患者亦可能出現敗血症、嚴重貧血、支氣管肺炎、HIV、結核病、疥瘡、慢性化膿性中耳炎、佝僂病、角膜軟化症等。這些共病症將使營養不良之兒童承受更大的身體負擔,且可能延長住院天數抑或提升死亡之機率。

其中,由於蛋白質熱量營養不良之情形通常會導致(輕度至中度的)免疫系統不全,因此會導致蛋白質熱量營養不良病人罹患感染性共病症之機率上升[19]。

針對蛋白質熱量營養不良之主要治療方針與順序如下[20]:

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.