知識管理

管理学分支 来自维基百科,自由的百科全书

知識管理(英語:knowledge management,縮寫為KM)包括一系列企業內部定義、創建、傳播、採用新的知識和經驗的戰略和實踐。這些知識和經驗包括了認知(可以是個人知識),以及組織商業流程或實踐。

知識管理是一項在1990年代中期開始在全球崛起的學術與商業應用主題,針對個人及社群所擁有的顯性知識和隱性知識的確認、創造、掌握、使用、分享及傳播進行積極及有效的管理。其主要涵蓋的固有理論及應用層面包括學習型組織、企業文化、資訊科技應用,及人事管理等。而由於知識管理的概念通常與企業的各種改善願景扯上關係,知識管理在現今企業上的實踐愈來愈受到重視,亦因此為顧問和科技公司帶來了不少商機。知識管理在非商業上的應用亦很廣泛,其中維基百科經常被指為網際網路上其中一個最成功的知識管理系統。

根據1991年的學術規則列表,(參考Nonaka 1991),知識管理應用於商業管理、信息系統、管理學和圖書館、信息科學(Alavi & Leidner 1999)等領域。最近,其他領域也開始應用知識管理,包括信息和媒體、計算機科學、公共衛生和公共政策等。

很多大型企業都有內部知識管理憑條,作為其戰略管理、信息科技、人力資源管理等部門組成部分。(Addicott, McGivern & Ferlie 2006)很多諮詢公司也有關於知識管理的建議。

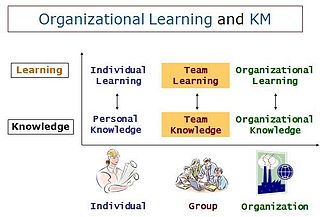

知識管理一般重視以改進效果、競爭優勢、創新、分享知識學習、整合知識和持續改進為企業目標。知識管理與組織學習類似,但也有區別,更注重對知識作為戰略資源的管理,鼓勵分享知識,是企業學習的一種好方法。[1]

概述

知識的層級可分為資料、資訊、知識及智慧四個階段,而知識的形成則是透過收集一些資料,再從資料中找出有用的資訊,利用這些資訊加上自己的想法及做法,最後產生出知識,而智慧則是以知識為基礎加上個人的應用能力並將其運用於生活上。舉例來說,我們製做一份報告時,會先收集大量的資料,再從這堆資料中找出可以運用在報告的資訊,運用自己的想法和做法去完成報告,當你完成這份報告後,從報告中所學習到的東西便會轉化成自己的知識。

把個人及群體得到的知識進行有效管理,則是知識管理最根本的目的。知識管理的第一步是把隱性知識轉化為顯性知識,並加以保存。而保存的形式,可以是文字、聲音或影像等。久而久之,所保存的顯性知識便匯集成一個知識庫。而知識庫裡的東西需要不斷的更新,以確保透過知識庫能持續且有效率的進行知識分享。與此同時,在人事培訓方面,需著重於員工資訊素養的提升以令知識庫能得到更有效的運用。另外,有時候知識庫的環節會被跳過,取而代之的是持續的社交性知識分享行為。

要達到持續的分享,企業內部的學習氛圍與個人的學習動力尤為重要,而企業文化及人事管理政策是左右企業內部的主要項目。良好的學習氛圍與知識庫的應用,可提高組織的創新能力、反應能力、生產率以及技術技能。[2][3]

知識管理的定義

為區分不同知識的框架,其中一種是區分為隱性知識和顯性知識。隱性知識包括一個人可能沒有意識到的內在知識,例如完成某項任務。在象限的另一端,顯性知識代表一個人頭腦中明確認知的知識,可方便溝通給他人。[4] (Alavi & Leidner 2001)。同樣地,Hayes和Walsham指出知識的內容和關係,把知識管理從知識論上分為兩種。內容說是指知識很容易儲存,因為可以進行編碼。關係說是指知識具有背景性、關係性,讓知識在特定組織外很難發展。[5]

早期研究顯示,成功的知識管理需要把內在知識轉變為外在知識,讓個人可以吸收,並且解讀各種編碼的知識。後來的研究顯示,內在知識和外在知識具有差異,這樣定義過於簡單,外在知識有時自有矛盾。為了讓知識成為外在知識,需要翻譯為信息。(如頭腦外的符號)(Serenko & Bontis 2004)。後來,日本的野中郁次郎提出一個SECI模型(社交、外在、結合、吸收),以知識螺旋表達外顯知識和內隱知識之間的互動。(Nonaka & Takeuchi 1995)在這個模型中,內隱知識可以'提取'為外顯知識,外顯知識可以'重新吸收'為隱形知識。後來,他和Georg von Krogh共同推進了早期研究,試圖推動知識轉換的爭論(Nonaka & von Krogh 2009)。

知識管理的獎勵措施包括積極管理知識(推動策略)。鼓勵個人積極把知識編碼為共享知識庫,如資料庫,或從中提取想要的知識[6]。

另一種方式是個人隨時就需要的知識向專家諮詢(拉動策略),專家可提供知識給個人(Snowden 2002)。

企業常用的知識管理包括:

一系列鼓勵知識管理的方法包括:[7]

- 在新產品開發中逐漸加入知識

- 更短的新產品開發循環

- 管理創新和組織學習

- 對組織內專家力量進行平衡

- 增加組織內、外部人員社交網絡連接性

- 管理商業環境,允許員工獲得相關知識和創意

- 解決棘手問題、古怪問題

- 管理智力資本、智力資產(專家、know-how等)

很多知識管理不僅僅用到一種軟體,這些知識管理軟體工具,利用組織目前的科技設施。組織和商業決策運用了大量的資源,對最新科技大量投入,進行知識管理。但需要明確哪些投資有用,選用最合適的軟體,結合知識管理措施。

知識管理的障礙

- 技術

- 所有權/智慧財產權(取決於公眾認為知識是公有的還是私有的)

- 動機(如何讓人們願意分享知識)

知識管理的目的

知識管理最先在企業內部產生,為了提高企業效益、增強競爭優勢、創新、分享教訓、持續發展。

工具

- GitMind (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)是一款線上心智圖工具。

- Web2.0工具,包括blog、wiki、社會性網絡系統[1] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),及分眾分類法,還有全球專家定位、Idea Generation

- 知識管理系統瑞士Knowledge Tool股份公司的Uni Viadrina

- IBM公司的Life Sciences DiscoveryLink

- 西門子公司的ShareNet

- 叡揚資訊 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)以企業社群、知識管理平台為核心理念開發出 Vitals ESP 知識管理系統 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 藍凌(中國知識管理領導品牌)的KMS專業知識管理平台

- 中軟公司的KMS

- 泛微(一家在中國領先的管理諮詢和軟體公司, 泛微國際 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)[8])的協同知識管理系統 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 陽光融通專業從事知識管理實施諮詢和IT解決方案的高新技術企業、北京諾門科技的產品開發管理系統(PDMS)

- 諾門科技 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)。知識管理系統[永久失效連結]

- MindManager

- 印象筆記是幫助個人及團隊創建、收集、整理和分享信息的知識管理工具。

- 企業知識管理形式:在職討論;正規學徒制;討論峰會;企業。

參考文獻

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.