德國郵遞區號

来自维基百科,自由的百科全书

德國郵遞區號(德語:die Postleitzahl,縮寫PLZ)。用於引導郵件傳輸的數字。

發展歷史

德國的郵遞區號歷史可追溯至1853年。當時以郵政業務發家的圖恩-塔克西斯家族 (Thurn und Taxis)在個人郵政系統中開始使用一種環形數字的印章。藉助印章,Thurn-und-Taxis-Post的管理部門在1853年首次實現了從數字範圍內識別某個地區的地點。從1854年10月1日分配給Lehesten郵局的338號開始,這些號碼是隨機分配的。

1917年,卡爾博貝在一個組織方案中將德國劃分為大城市區、地區區域和地方區域,郵遞區號系統的引入在二戰中被證明是合理的。[3]

從1941年至1960年代,德國開始大規模地推廣使用兩位數字的郵遞區號。

隨著二戰德國領土的迅速擴展,出現了許多新的地名。兩位數字的郵遞區號已經不夠使用,同時也出現了不少重名的城鎮,這使得郵遞情況越發的複雜。

1941年7月25日,帝國郵政部通過407/1941號命令在其官方公報中宣布引入「包裹引導區域」。 有24個包裹引導區域,區域編號為1至24個[4] 。

兩位數郵遞區號有個致命弱點就是可用的組合數有限,這就導致一個較大的區域往往只能使用一個郵遞區號。

在二戰期間,郵件量大幅增加。而且大多數對分揀郵件有經驗的郵政工人已被徵入德意志國防軍,並被經驗不足的郵件分揀員和地理知識不足的外國工人取代,導致投遞時間明顯增長。

與此同時,對於郵政企業隨之而來的是操作時間、人力成本以及各項運營費用的增加,同時還面臨著人手短缺的問題。

以至於1957年3月11日,當時的郵政部部長Richard Stücklen不得不要求郵政管理總局減少鐵路幹線分支的郵政運輸。1959年3月20日該部長提出了「建立基於目的地的引導性編碼體系」的運營計劃,為新的郵遞區號系統奠定了基礎。

冷戰開始後為應對複雜的情況,西德於1961年正式公布4位數的郵遞區號,同時也成為了世界上第一個在全國範圍內推行郵遞區號的國家[5]。

「...為了您將來向蘇占區寄送郵件的利益,請在郵寄時於郵遞區號前添加字符『x』並且不帶連字符...」

直到1974年,這種做法一直用於由西向東的信件,因為德意志聯邦共和國尚未承認東德是一個州。同理,自1964年8月起,從東德寄往「歐洲和海外其他郵政管理部門」的信件在郵遞區號前面標有零 (0-),意思是「向西德和西柏林」。

1979年引入電子科技處理的過程中,東德以前的兩位或三位郵遞區號通過添加零變為四位數。

隨著1990年兩德統一,郵遞區號系統出現了問題。許多相同的郵遞區號在東部和西部皆存在,出現了800個地區使用了重複郵遞區號碼的情況。

為了區分地區,德國人民嘗試了諸多辦法,統一郵遞區號系統的改革迫在眉睫。

1990年6月,東西兩德的郵政部門聯合成立了「郵政項目聯合會」,由原西德郵政部門負責人Heimo Thomas主持,來研究郵遞區號系統的設計。[6]

1991年5月聯合會開始以達姆施塔特作為研究對象,整理國外的郵政管理經驗並進行分析,選出了3種比較好的編號系統。最終,因高自動化的編碼體系以及較低的成本而採用五位數字郵遞區號。

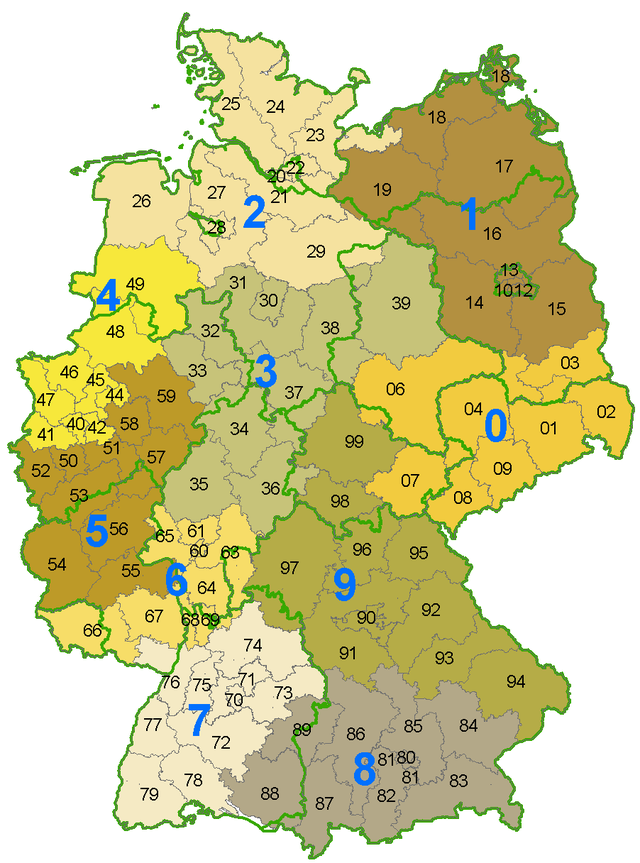

新版五位郵遞區號前兩位為目的地區的編號,按照新版郵政系統以及郵局位置分配。後三位則根據客戶的位置、收件方式以及是否為「大客戶」來分配。另外還預留了一定的編碼,應對各種突發狀況以及部分臨時需求。

1991年5月,項目組開始了技術層面的研究。由370個郵政管理人員以及25個專業的規劃管理人員協力完成,最終預設了六萬個規劃用編碼以及約60萬條規劃涉及的街道。最終這些數據被遠程傳輸到科隆的計算機中心。

1992年9月開始約40個工作人員在Henry Ristedt先生的指揮下夜以繼日地對輸入和數據和檔案庫中的數據進行核對,完成最終的郵遞區號信息資料庫。儘管有計算機的加持,初版資料庫依然用了一個星期的時間才完成。

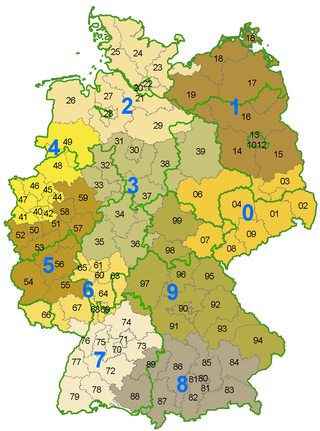

在分配過程中,東部的薩克森邦以及薩克森-安哈特州的部分地區拿到了數字「0」;其餘的數字以「0」作為起點,按由小及大的順序繞著逆時針的方向畫了一個圓。這樣設計的主要原因在於新郵遞區號的第一位數字有70%不用進行調整,省去了重新編碼的時間和成本。

1993年6月,五位郵遞區號上線進入倒計時,德國信件收發站點均已做好準備,為工作人員做好了新版郵遞區號的培訓。

與此同時,郵遞區號黃頁出版在即,第一版的錯誤被嚴格控制在千分之一,並且每四年需要在政府檔案以及可視圖文系統(Bildschirmtext,縮寫為BTX)中更新一次。

1993年3月開始,德國市民就可以以10馬克(約合5歐元)的價格購買到郵遞區號簿的第一版發行樣本。每本都有大約1000頁,重達1.3公斤。德國有五家印刷廠[註 2]承接了印刷黃頁的大工程。印刷成品由13,000名工作人員負責運輸,並分發至客戶手中,在同年5月底完成了所有分發任務。

後期宣傳

為了能儘量縮減改革所帶來的經濟負擔, 項目組早在1991年夏天開始尋求廣告、營銷、公共關係方面的諮詢和幫助。

在徵求了廣告專家的意見之後,項目團隊決定以重塑「新郵政」(neue Post)的企業形象作為商業宣傳重點,而不是單單宣傳一個新的郵遞區號系統。

1992年德國郵政在電視廣告中投放了一支廣告短片:短片中有一隻手將德國版圖的拼圖拼裝起來, 以表示德國郵政勢必會將所有的德國地區全覆蓋。這條廣告使得同款的地圖拼圖售罄

1993年1月底,德國郵政向一部分企業和個人客戶發送了信件,並準備了約3500個裝有真實數據的軟盤和約46,000個裝有虛擬測試數據的軟盤作為軟體編譯的資料庫,以及7萬份新版郵遞區號更新手冊來分發給大客戶

在普通用戶方面,15萬名快遞人員通常會攜帶一款名為 「郵政服務電腦輔助學習工作站」 的行動裝置,不斷向用戶普及新版郵遞區號。

1993年1月29日,德國郵政部門就郵遞區號主題舉辦了「德國史上最大記者招待會」:德國近500個城市的市長同時宣布了所在城市的新版郵遞區號號碼。

現狀

德國目前為止共有29,000個郵遞區號(理論上可以創造出100,000個郵遞區號),其中16,500個郵遞區號為個人郵箱,3,100個為大客戶使用郵遞區號,另有8,200個用於快遞配送。此外還有800個臨時郵遞區號。 現行郵遞區號的第一位為大區(Zone,或者Leitzone),第二位代表地區。郵遞區號的前兩位一起被稱為引導區。郵遞區號後三位的分配通常是按照從個人郵箱,到大客戶(收發件數量較大的客戶),最後為信件收發室的順序由低到高進行分配。

德國還有大約1700個專屬郵遞區號。一般而言,要求企業或者機構有較大的信件量[註 3],特殊的職能,或者有著特殊的地理位置才可以獲得專屬郵遞區號。

周邊

1993年,六位德國當時頂級製片人以及一位漫畫家[註 4]參與製作了具有藝術美感的系列廣告片。 [7]

同時銷量不錯的還有相關主題的郵票,設計者為來自慕尼黑的一位教授。郵票名稱為「新版郵遞區號」,發行量為3000萬張。

而且在這張郵票上還展示了新版郵遞區號的不同位數的含義。

與此同時還出現了一個名為Rolf的吉祥物。這個吉祥物出自漢堡著名漫畫家Ully Arndt的工作室,是一個黃色的由五根手指組成的形似手的形象。在新郵遞區號正式啟用的前一周。此外,Rolf還有自己的漫畫和動畫短片,在它誕生不久就已經有了自己的粉絲團。

注釋

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.