大衛像

来自维基百科,自由的百科全书

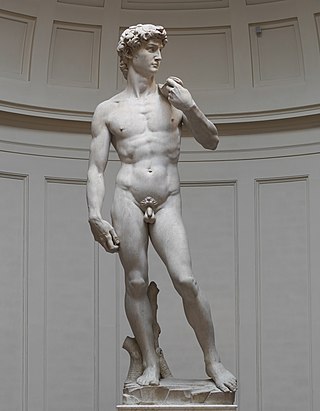

大衛像(義大利語:David)是文藝復興時代米開朗基羅的作品,於1501年至1504年雕成。雕像為白色大理石雕成的站立的男性裸體,高5.17公尺(17.0英尺)[a],重約6噸,一個佛羅倫薩藝術中最受歡迎的主題[b]。用以表現聖經中的猶太英雄大衛王。原作目前置放於義大利佛羅倫斯美術學院。

由於它所代表的人物的性質,這座雕像很快就成為了捍衛公民自由的象徵,佛羅倫斯共和國是一個獨立的城邦,四面受到更強大的敵對國家和麥第奇家族的霸權的威脅。大衛的眼睛帶著警告的目光,注視著麥第奇家族居住的羅馬[3]。

歷史

雕刻工程從1464年開始。雕刻家多那太羅簽約完成一座大衛像,作為舊約中的12個英雄雕像群的一部分。他在一塊阿爾卑斯山卡拉拉採石場出產的白色大理石上刻出了下肢、軀幹和衣著的大概形狀,很有可能在兩腿間打了個洞。但不知為何,他沒有繼續雕刻下去,1466年,多納泰羅去世,留下了未完成的雕像。

1501年,當局決定再找一位藝術家完成這件作品。26歲的米開朗基羅被選中,他用了兩年多時間完成這項工作。1504年一月,雕像快完成的時候,人們對雕像的放置地點進行了討論,原計劃放在教堂頂樓,但雕像的美麗使人震驚,最終人們決定將其置於佛羅倫斯的市政廳舊宮入口,取代多納泰羅的一尊銅像,以代表弗洛倫薩不畏強權的精神。40個人花費四天時間將它從工作室移到市政廳入口。

1873年,為保護雕像,大衛像被轉移到佛羅倫斯美術學院畫廊內。1910年在雕像原址放了一個大衛像複製品。在佛羅倫斯,後繼者共複製有二尊大衛像擺放在公眾場所展出,一尊是在米開朗基羅廣場中央,另一尊在市政廳的大門前。

1991年一個瘋子用藏在大衣里的錘子損壞了雕像的左腳腳趾,然後就被控制住,沒有造成更大的破壞。

早期大衛像的裸露曾引起爭議,被穿上28片銅製無花果樹葉來遮羞。雕像也曾經被貼上金箔葉子,頭上戴有金質花環,這些裝飾後來都遺失了。

簡介

以前的藝術家雕描述的大衛多表現他割下歌利亞的頭,取得勝利的情景。但學者一般認為,米開朗基羅的大衛像描繪了戰鬥之前的大衛。雕像面色堅毅,頭部左轉,頸部的筋凸起,似乎正在準備戰鬥。他的上唇和鼻子附近的肌肉緊繃,眼睛全神貫注地望著遠方。靜脈從他下垂的右手上凸起,但他的身體確實放鬆的姿態,重量都放在右腿上,右手拿石頭,左手前曲,將機弦搭在左肩上。他面色的緊張和姿態放鬆形成了強烈的對比。說明他剛做出戰鬥的決定,卻還未踏上戰場。雕像的上半身,尤其是頭和左手和正常人體比例比偏大,這很可能是因為雕像最初要放在屋頂,雕像上部要放大,以便從下方欣賞。和雕像的高度相比,雕像的前後寬度很窄,這也許和大理石最初的形狀有關。

爭議

參見

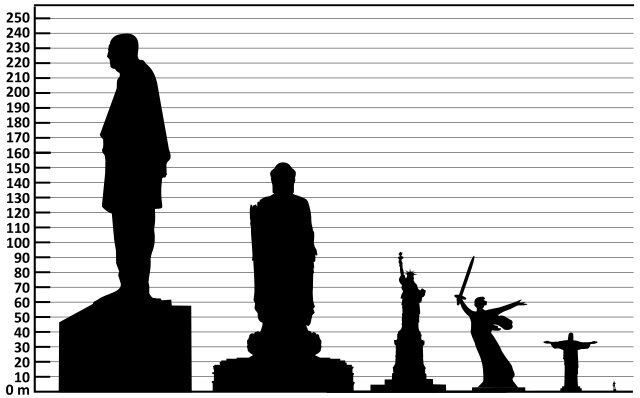

1. 團結雕像 240公尺

2. 中原大佛 153公尺

3. 自由女神像 93公尺

4. 祖國母親在召喚 91公尺

5. 里約熱內盧基督像 39.6公尺

6. 大衛像 5.17公尺

注釋

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.