篮球场

来自维基百科,自由的百科全书

篮球场(Basketball court),篮球运动比赛场地。本条目所描述的篮球场以FIBA规则为主(包含FIBA被称作业余篮球时期以及FIBA成立以前的时期)[注 1][注 2]。[1]

篮球场地演变

起初篮球场地大小没有明确规定。1892年的原始规则,规定场地不可小于1200平方呎,不得大于3600平方呎。之后出现了9人3区制(图1)和5人两区制场地(图2)。1893年规则条文增加到23条。1897年比赛从中圈跳球开始,并增加了犯规罚球规定,场地又有新的变化(图3)。1936年,场地中间增画了6呎为半径的同心圆,罚球线离端线的距离由10呎改为17呎。1942年正式确定篮球场地长为26米,宽14米(全部度量标准改为公制)。

以后由于200厘米以上高大队员出现,篮下进攻增多。1952年将罚球区扩大,由1.80 × 5.80 米改为3.60 × 5.80 米(图4)。同时中圈增划一个1.80米的同心圆 。1956年规定罚球区两侧站位标明甲、乙字样。1958年再一次扩大了3秒区,改成高为5.80米,底为6米的梯形,促使了篮球运动向快速方向发展(图5)。1961年场地又有一些改变.取消中线,在边线中点划10厘米短线,并取消半径50厘米的里圈,及罚球区两侧线上的甲、乙字样(图6)。1965年恢复中线(图7)。1984年—1988年的规则又有新的规定,篮球场地扩大为28 × 15米,并增划3分线(图8)。2010年再次延长3分线及罚球区变长方形。

-

1892年,9人3区制场地。(图1)

-

1892年,5人两区制场地。(图2)

-

1897年增加了犯规罚球规定。(图3)

-

1952年将罚球区扩大。(图4)

-

1956年规定罚球区两侧站位标明甲、乙字样。(图5)

-

1961年取消中线及在边线中点划10厘米短线。(图6)

-

1965年恢复中线。(图7)

-

1984年—1988年增划3分线。(图8)

场地

| 面积 | 天花板 | 罚球线 | 限制区(禁区) | 中线同心圆(跳球圈) | 中线 | 场外距离[注 3] | 三分线 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1892年 | 100呎 × 50呎 90呎 × 45呎 70呎 × 35呎 |

|||||||

| 1893年 | 10呎 | |||||||

| 1895年 | 15呎 | |||||||

| 1937年 | 26米 × 14米 | |||||||

| 1948年 | 3.60米 × 5.80米 | 1.80米 | ||||||

| 1957年 | 5.80米 × 6米梯形 | |||||||

| 1961年 | 取消甲、乙字样 | 取消中线,增加边线终点处长10厘米宽5厘米短线 | ||||||

| 1965年 | 增加中线 | |||||||

| 1973年 | 中线外延伸15厘米 | |||||||

| 1984年 | 28米 × 15米 | 高度7.5米 | 距边线2米 | 6.25米 | ||||

| 2010年 | 改为长方形,底线变窄,罚球线部分变宽; 取消罚球线跳球圈(原禁区虚线部分); 篮框中心向外半径125厘米做一半圆, 以内称作进攻免责区 |

增加至6.75米,但与边线须留至少0.9米的空间。 |

国际篮球联合会在1984年正式确认。长28米,宽15米矩形的地板两端中央装有篮架,在篮板上固定球篮;场地的丈量均从界线的内沿量起,场上各线必须十分清楚,线宽均为5厘米,一般用白色;当用不同的颜色区分比赛场地和界外地区时,分离两种颜色的线应看作是界线的内沿,限制区和中圈的颜色应与球场的其它区域有明显的区别。重要国际比赛场地的地面应用木料制成,且比赛馆内天花板高度为7.50米,最低不少于7米,上置灯光设备。最早的篮球场地大小没有一定的限制,由于上场人数为9人到50人不等,根据上场人数的多少采用长60至94呎(约18—28米),宽35至50呎(约10—15米)的各种场地。

随着篮球运动比赛规则的不断改善,1937年国际篮球联合会正式确定了长26米,宽14米的统一规格场地,一直沿用至1984年。现在篮球运动的发展,原定场地面积已渐趋不适应需要,但为了使过去已经存在而实际上不可能再扩大的场地能够继续使用下去,国际篮联允许国家协会在举办国内比赛时,或是洲联合会在举办洲比赛时使用较小场地,但缩小情况必须成比例(如长26米,宽14米),最小不得小于长24米,宽13米(实际上此种规格场地现基本已不使用)。

篮球场规定区域之一,对方球篮后面的端线与中线近边之间的场区,是某队的前场。

篮球场规定区域之一,指除前场外,包括中线在内的另一部分场区是某队的后场,某队在自己的后场控球时间不得超过‘8’秒钟。

篮球场规定的线段之一,场地两条边线中点的连线,平行于端线,将场地分为前场和后场区。中线向两侧边线外各延长15厘米,供比赛中出现球回后场

篮球场规定的线条之一,指围绕矩形篮球场四边的线,线宽5厘米:长边叫边线,短边端线或底线。界线和观众之间至少应有2米的距离。界线外至少2米以内不得有任何障碍物。[注 3]

2010年起,边线新增四条记号线,是谓发球线。决胜期(第四节或是延长赛的最后两分钟)如果进攻方要发后场界外球时叫出暂停,暂停回来后就可以改于前场的发球线发球。发球线位置大约与新制三分线弧顶相同。

篮球场规定区域之一,球场中心为圆心,半径为1.80米的圆周(从圆周的外沿量起)。供比赛开始跳球时使用。在跳球时它应被看作是圆柱体,站在圆圈外的非跳球队员不得在跳球队员拍击球前将身体的任何部分越过这个假设的圆柱体。这个概念同样适用一于在两个罚球区的圆圈内执行跳球时的情况。

在公元2010年以前的旧制罚球线也有跳球圈,故可见罚球线长度与跳球圈直径相同,圆圈在禁区部分以虚线呈现。但事实上自2002年不再有罚球线跳球的规则后,就有些球场不再画虚线部分。

限制区俗称“三秒区”、“禁区”或“油漆区”,篮球场规定区域之一,2010前的旧制是从罚球线两端画两条线至距离端线的中点各3米的地方(从外沿量起)所构成的梯形区域,2010后则改成长5.8米(罚球线到底线)、宽4.9米的矩形区域。队员触及此区域的任何一部分都算是在区内。比赛中,某队控制球时,该队队员在对方限制区内停留不得超过3秒钟,否则判违例,俗称“篮下3秒”。出手后抢到进攻篮板或离开禁区则篮下三秒重计。

早期的篮球比赛无限制区,随着篮球运动的发展,高大队员不断增多。对限制区面积、形状的规定随之多次变更。国际篮联于40年代初期在规则中增加了3秒钟规则,确定范围为1.80米的锁孔形限制区(图9)。1948年在伦教举行的国际篮联会议上决定扩大到3.60米(图10)。1952年在赫尔辛基举行的第15届奥运会篮球比赛中,高大队员增多。故再次扩大范围为6米(图11)。

2010改制后除了将禁区变为长方形,另新增篮下进攻免责区,此区内容许不严重的进攻犯规,形状为篮圈中心向外1.25米的半圆,背对篮板,篮圈中心到篮板之间的空隙以直线延伸。

-

40年代初期确定限制区范围为1.80米。(图9)

-

1948年国际篮联会议上决定限制区范围为3.60米。(图10)

-

1952年扩大范围限制区范围为6米。(图11)

中立区域指罚球区两旁第一位置区与第二位置区之间的一个30厘米宽的“空位”。其两侧分位线的长为10厘米,宽为5厘米,与罚球区边线垂直、分位线不包括在中立区的宽度内,中立区的深度可理解为1米。在罚球时,站在罚球区两旁第一、二位置区的双方队员,在球触及篮圈前.不得离开自己的位置,不得占据中立区域的空间,此时,中立区域两侧的分位线应被看成是“立体的墙”,踩线或踏入中立区域均为违例。

增设中立区域.是1984年6月在慕尼黑举行的第12届国际篮联代表大会上正式通过的(1984年—1988年)国际篮球规则的重要增修条文之一。其目的在于防止双方队员在罚球时而作无谓的接触,这也是减少队员犯规的一项措施。

篮球场规定区域之一。以罚球线和以其为直径所画的半圆所构成。罚球线与底线平行,距离底线5.8米,中心点正对篮圈,长3.6米。以罚球线中点为圆心,以1.80米为半径,向限制区外所画的半圆区域,供队员罚球使用。在以前还有罚球线跳球的规则时,罚球区亦为构成跳球区的半圆,另个在禁区的半圆以虚线表示。

罚球线两端延伸的部分围标示禁区的线,不在罚球区的范围。

篮球场规定区域之一。罚球区两旁的位置,供双方队员在罚球时为争抢篮板球站位使用。第1位置区位于离端线内沿1.75米处(沿罚球区斜线丈量),罚球时由罚球的对方队员所占据;第2位置区为罚球队队员站立。两位置区宽度均为85厘米,它们之间隔着30厘米宽的中立地带,目的在于减少在最后一次罚球之后出现篮板球时的身体冲撞。

篮球场规定区域之一。在已方前场的三分线以外、界线以内的所有地方起跳投篮,都算是三分球投射。以篮圈中心,背向篮板做一半圆,旧制半径6.25米,新制6.75米,延伸到边线附近时则改为直线延伸,平行边线距离0.75米,即为三分线。

篮球架

| 篮圈 | 扇形篮板 | 篮网 | 篮板支柱 | 篮板 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1893年 | 高度3.05 | ||||

| 1895年 | 高4呎 宽6呎 |

||||

| 1954年 | 长1.05米 宽1.80米 下沿距地面2.90米 | ||||

| 1961年 | 篮圈漆成橙色 | ||||

| 1965年 | 40厘米 | ||||

| 1985年 | 距端线外延2米 |

篮球运动器材。包括篮圈和篮网。是投球的目标。篮圈由实心铁条制成,圆形。圈下悬挂白色无底线网,安装在篮架上,离地面3.05米高。球篮自1891年篮球运动创始以来几经变革。

最原始的球篮是用装桃的篮子,它上下15吋,钉在高10呎(3.048米)的墙上。因为篮子是有底的,当投球进篮后。需架梯将球从篮内取出。1895年将球篮装在铁丝编成的遮板上。由于篮子易于损坏,1896年改成铁圈上装有拉绳的有底线网;每当球进入网后,拉动绳子使球翻滚出来。直至1913年才将网底切开,球可以从篮圈通过篮网直接下落。随后又将球篮移至各种质地的篮板上。

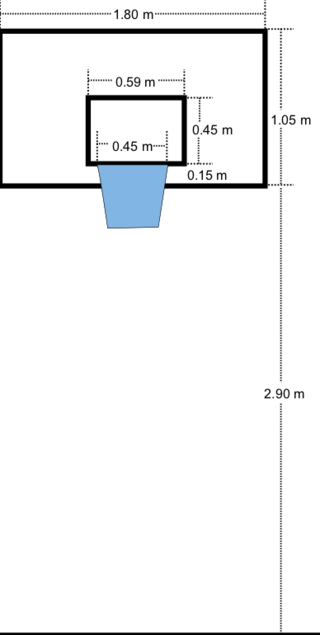

篮圈是球篮的一部分,由直径为2厘米的实心铁条制成圆形,内径45厘米,漆橙色。牢固地安装在篮板横宽的正中央.须成水平.篮圈上沿平面离地面3.05米。篮板面与篮圈内沿的最近为15厘米。圈下装设小环或类似的东西,以便悬挂篮网。

篮球运动器材。球篮的一部分。用白色线绳结成,悬挂在篮圈上,长40厘米,它的结构应使球穿过时稍受阻力再落下为宜,以便观察球中篮情况。在1965年以前篮网长度无统一规定.从38厘米至60厘米不等。较不正式的球场(如街头篮球场)可能会采用金属网免去高频率维护的麻烦。

篮球运动器材。是篮架伸入球场内的那部分,装置在篮球架上的长方形板。横宽1.80米,竖高1.05米,用3厘米厚的硬木或透明有机玻璃制成。篮板面必须平整,呈白色(透明篮板除外)。上面的各条线宽均为5厘米,颜色相同,并应与篮板色有明显区别。如果篮板是透明的,则线条为白色;若是木质的,则画黑线。篮板应牢固地安置在球场的两端,与地面垂直,与端线平行。它的下沿距离地面2.90米,它的中心垂直落在场内距离端线中点1.20米的地方。

球体碰触篮板背后算出界,四个边缘和正面都是合法。

在篮球运动中使用篮板始于1895年,由铁丝网编成的遮板,目的是为了使投出的球避免观众的干扰。当时的篮板横宽6呎(约1.83米),竖高4呎(约1.22米),中间也没有小方框。1909年美国大学生规则委员会开始批准使用玻璃篮板,20年代出现硬木篮板。1940年美国曾批准使用扇形篮板,至50年代初期。最后,国际篮联于1954年才统一规定为现在使用的篮板尺寸和形状。目前在国际正式比赛中全部使用透明篮板。

篮球运动器材。包括篮板和篮板支柱,架设在篮球场两端的中央。目前使用的有液压式、吊式、炮式、F式、三角式等等。不管使用哪种形式的篮架,都必须保证有足够的强度和刚度,不因篮球猛烈撞击球篮后发生较大幅度的震动和变形,从而影响篮圈水平面的标准高度和位置。

篮球运动器材附属装置。篮架的一部分,用于固定篮板。篮板的支柱应设立在场外。随着现代篮球运动的高速、激烈,特规定支柱树立在离端线外沿至少1米处。其颜色应鲜明,并与端线后面的背景有明显的区别,以便使比赛队员看得清楚。此外,篮板的支柱应适当包扎,以防运动员受伤。

篮板边缘指的是篮板四周3厘米厚度的平面,它属于篮球场内的一部分。在比赛中,一旦球触及篮板背面时,则判为球出界。为防止运动员受伤,可以在篮板下沿的边缘及两个角用软材料包裹起来。

参见

附注

参考文献

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.