甘草

豆科甘草属植物 来自维基百科,自由的百科全书

甘草(学名:Glycyrrhiza uralensis,英语:Licorice),又名乌拉尔甘草、生草、生甘草、粉草、粉甘草、灸草、国老、甜草根,是多年生草本植物,属豆科。

此条目需要补充更多来源。 (2019年5月16日) |

形态

甘草是多年生草本植物,高30~70厘米,茎直立,根呈圆柱状,直径有3-4公分,巨大的则有5-6公分,高一米多,最长者达3-4米。单数羽状复叶;夏季开紫色蝶状花,总状花序腋生,花密集,长5~12厘米,长1.5~2.2厘米。荚果线状长圆形,宽0.6~0.8厘米,弯曲成镰刀状或环状,有褐色腺状刺。[1]

分布

药用

甘草的干燥根及地下根状茎,在中医学中被临床运用于滋润缓和,中和烈药,解毒、镇痛、解痉、矫味、镇咳袪痰等。也可以用于慢性咽喉炎的辅助治疗。在方剂中常作为佐使药。

甘草是一种传统的中药材,用途广泛,有“十方九草”之说。它的名称很多。《神农本草经》列为上品,五世纪名医陶弘景称之为“国老”和“众药之王”。维吾尔语称“曲曲不牙”即甜棍之意。[2]

中医学认为甘草性平,味甘,有解毒、祛痰、止痛、解痉以至抗癌等药理作用。在中医上,甘草补脾益气,滋咳润肺,缓急解毒,调和百药。临床应用分“生用”与“蜜炙”(炙甘草)之别。生用主治咽喉肿痛,痛疽疮疡,胃肠道溃疡以及解药毒、食物中毒等;蜜炙主治脾胃功能减退,大便溏薄,乏力发热以及咳嗽、心悸等。甘草也是人丹的主要原料之一。

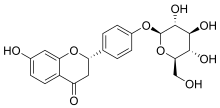

甘草甜素(glycyrrhizin)、甘草酸(glycyrrhinic acid)、甘草次酸(glycyrrhetic acid,glycyrrhetinic acid)、甘草黄甙(甘草甙,liquiritin)、甘草素(liquiritigenin)、甘草苦甙(glycyamarin)、异甘草黄甙(iso-liquiritin)、二羟基甘草次酸(dihydroxyglycyrrhetic acid,即grabric acid)、甘草西定(licoricidin)、甘草醇(glycyrol)、5-0-甲基甘草醇(5-0-methyl glycerol)、异甘草醇(iso-glycyrol)

长期或大剂量服用甘草可引起“假性醛固酮增多症”、水肿、高血压、心律失常、心肌损伤、肌肉无力。有临床报道,长期超剂量口服复方甘草片导致过敏性休克、药疹、低血钾、过敏性喉头水肿、成年男子阴茎缩小、阴毛脱落、睾丸萎缩至蚕豆大小、婴儿急性呼吸衰竭、新生儿中毒[3]。这很可能是因为甘草本身含有一种异黄酮类的植物雌激素,会影响身体的内分泌系统,令精液内的睾丸酮水平下降[4],不过具体影响身体的分量有多少并不清楚。然而,在传统中医药里,甘草亦有用于减低男性的性冲动。

其他用途

甘草还广泛应用于食品工业,精制糖果(如咸甘草糖等)、蜜饯和口香糖。甘草浸膏是制造巧克力的乳化剂,还能增加啤酒的酒味及香味,提高黑啤酒的稠度和色泽,制作某些软性饮料和甜酒;香烟矫味。在化工、印染工业中,甘草也广有用途。

异名

甘草首见于《本经》,又名美草、密甘(《本经》),蜜草(《名医别录》),国老(陶弘景),灵通(《记事珠》)等,在内蒙古中部又称甜草苗。[1]

内部链接

参考文献

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.