太阳核心

来自维基百科,自由的百科全书

一般认为太阳核心是由太阳中心点至0.2倍太阳半径的区域[1],是太阳系内温度最高的地方。它的密度高达150,000 kg/m³(是地球上水的密度的150倍),温度则为15,000,000K(作为对比太阳表面的温度大约是5,770K)。[2]

太阳核心由高温高密度的等离子体(离子和电子)组成,中心压力估计约为2,650万吉帕斯卡[3]。由于中心的核聚变活动,太阳等离子体的中氢的质量占比从外核的约占70%,下降到中心的34%。[4]

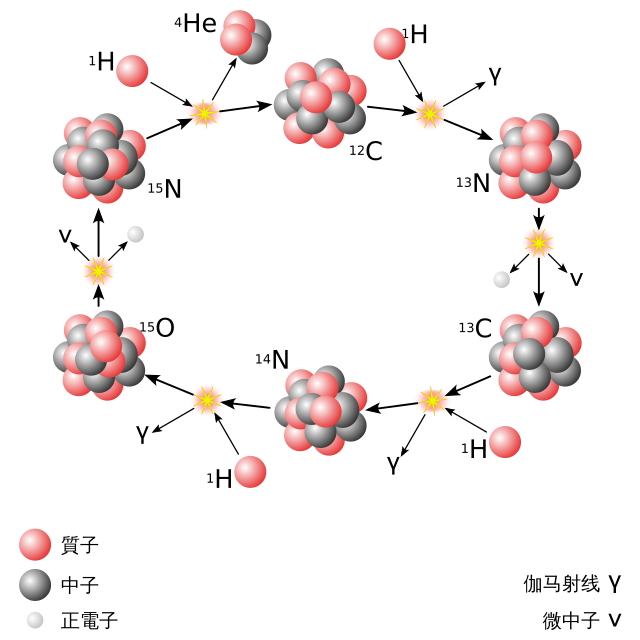

核心质量占太阳总质量的34%,但体积仅占3%,且产生了99%的太阳核聚变能。太阳中心的核聚变由两种不同的反应主导:质子-质子链反应(负责太阳大部分能量释放)以及CNO循环,反应的最终结果均为四个氢原子核聚变成一个氦原子核。

组成成分

太阳的组成成分随着深度的增加而变化。在光球层(太阳的可见表面),氢约占73%至74%的质量,其余主要为氦,这与木星的大气组成以及大爆炸后最早星际气体的原始组成相同。在太阳内部,核聚变反应减少了氢的占比。氢的质量占比在到达核心半径后开始迅速下降(在太阳半径的25%处,氢仍占约70%质量),并在太阳核心内随半径急剧下降,直到在太阳中心降至约33%。剩余等离子体中含有约2%重元素,其余约65%则为氦。[5]

能量供应

太阳的能量主要来自将氢融合为氦时的核聚变反应。核心是太阳内部唯一能经由核聚变产生能量的地方,以阳光的形式释放出热,从核心向外传输的能量加热了太阳其余的部分。所有经由核聚变产生的能量在太阳内部必须多次游遍各个层次之后,才能以阳光或微粒的动能形式逃离太阳。

核心反应速率与平衡

在太阳核心内,每秒钟大约有 3.6×1038 个质子(氢原子核)聚变成为氦原子核;每秒钟 430 万吨的质量转换成能量;每秒钟释放出的能量是 3.87×1026 焦耳,相当于 9.1×1010 百万吨TNT爆炸当量。核聚变的效率取决于密度,所以融合的效率在核心会取得自动修正的平衡:融合速率略微升高将加速核心释放出更多的热量,热膨胀会将质量向外推挤使密度略微下降使反应速率下降。这种速率下降造成核心的收缩和冷却,又会加速融合的效率,使他再恢复到原来的状态。

然而,由于太阳核心中的氢原子核会逐渐聚变成更重密度更高的氦原子核,太阳会在主序星阶段逐渐变热。这会逐渐增加了核心的内部重力,促使核聚变速率逐渐提高。由于核心密度逐渐增大,这一过程会随着时间推移逐渐加速。在过去的四十五亿年中,太阳的亮度估计增加了30%[6],并将继续以每亿年1%的速度变亮[7]。

能量的传输

在核聚变释放出的高能量光子(γ射线和X射线)经由迂回曲折的路径与减速,和在一定的吸收和再辐射转换成更低的能量型态后,才能抵达太阳的对流层(相当于地球的地幔),因此需要很长的时间才能抵达太阳的表面。 估计“光子旅行时间”可以长达5,000万年[8],最短的也要17,000年[9]。最后,光子穿过透明的光球层之后抵达表面,以可见光的型式离开太阳。在核心产生的单个γ射线光子在离开太阳进入太空之前,都已经通过吸收和再辐射被转换成数百万个可见光的光子。但同样在核心产生,不同于光子的中微子,却几乎不与等离子体相互作用,因而几乎立刻就能抵达太阳的表面并逃逸入太空。许多年来,测量到的来自太阳的中微子数量都远低于理论上的预测,因而产生了太阳中微子问题。直到最近才经由对中微子振荡的理解,解决了这个问题。

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.