热门问题

时间线

聊天

视角

太平洋垃圾带

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

Remove ads

太平洋垃圾带(英语:Great Pacific garbage patch,照英文字面可译为太平洋大垃圾带,也称为太平洋大垃圾涡流(Pacific trash vortex)和北太平洋垃圾带(North Pacific Garbage Patch)[1])是个位北太平洋中部的海洋垃圾带 - 在海洋环流中聚集的海洋废弃物区域。大致的位置是包含在西经135度线(135°W)至西经155度线(155°W)以及北纬35度线(35°N)至北纬42度线(42°N)之间。[2]这些垃圾中的塑料和漂浮废弃物均来自环太平洋地区(包括亚洲、北美洲和南美洲)的地区和国家。[3]

此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 |

虽然大众普遍认为这片区域是个由漂浮垃圾聚集而成的巨型岛屿,但其低密度(每立方米4个颗粒(3.1个/立方码))让卫星影像,甚至是位于此地区的休闲海上旅游者或是潜水员也未能察觉。因为此垃圾带主要由悬浮在上层水柱中“指甲盖般大小或更小”(通常非常微小)的颗粒组成,分布广泛,这些塑料颗粒被称为微塑料。 [4]荷兰非营利性环境工程组织海洋清理的研究人员声称这块垃圾带截至2018年所覆盖的范围达到160万平方公里(62万平方英里),[5]其中含有4.5-12.9万吨(5.0-14.2万短吨)的塑料。[6]在2018年所做的同项研究发现,虽然微塑料的数目在这块区域占主导地位,但垃圾带中有92%的质量是由尚未碎裂成微塑料的较大塑料组成。垃圾中的一些塑料(包括“塑料打火机、牙刷、水瓶、钢笔、婴儿奶瓶、手机、塑料袋和塑料粒”等物品)已在海中停留长达50多年的历史。

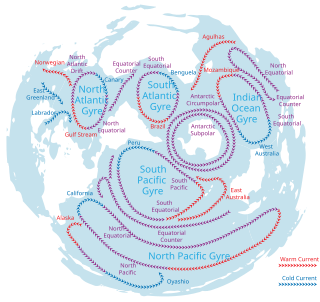

研究显示垃圾带在迅速扩张中。[7]据信自1945年起以“每10年增加10倍”的速度增长。[7]对于环流中的每1磅浮游生物,相对的塑料重量大约是6磅。[8]在大西洋上也发现有块类似的漂浮塑料垃圾带,称为北大西洋垃圾带。[9][10]这类在大洋中不断扩大的垃圾带对海洋生态系统和物种会造成另类的环境破坏。

Remove ads

历史

美国国家海洋暨大气总署 (NOAA) 在1988年发表的论文中对此垃圾带有描述。资料是根据1988年几位在阿拉斯加州的科学人员对于栖息在北太平洋塑胶垃圾上的漂浮生物研究的结果。[11] 研究人员发现在受洋流影响的地区中,海洋垃圾的聚集数量相对较高。根据在日本海的发现,研究人员外推在太平洋中其他地区会有类似的情况,在那里稳定的水域中有盛行的洋流。研究人员特别指出的是北太平洋环流。[12]

美国海洋学家及船长查尔斯·摩尔在1997年参加跨太平洋帆船赛后,穿越北太平洋环流带回国时,声称遇到一大片漂浮的废弃物。摩尔就此提醒海洋学家柯蒂斯·埃贝斯迈尔,后者稍晚将这块地区称为“东部垃圾带”(Eastern Garbage Patch,EGP)。[13]这块地区经常作为海洋污染的特例而出现在媒体报导中。[14]

由摩尔创立的阿嘉里塔海洋基金会(Algalita Marine Research and Education)在2008年赞助JUNK Raft Project(由废弃飞机机身及塑胶瓶共同组成的戎克筏航海工具)完成跨太平洋航行,目的在向世人凸显垃圾带中的废弃塑料问题。 [15][16][17]

2009年,成立于美国加利福尼亚州的非营利组织海洋航行研究所(Ocean Voyages Institute)发动的海星计划(Project Kaisei)派遣两艘研究船:New Horizo号和海星号,开始对垃圾带展开研究,并确定以商业规模收集和回收垃圾的可行性。 [18]属于圣地亚哥加利福尼亚大学的斯克里普斯海洋研究所在2009年执行的SEAPLEX海上计划(由斯克里普斯海洋研究所/海星计划做部分赞助)[19]同样是针对此垃圾带做研究。研究人员也研究塑胶对中层带(也被称作中层浮游区)的鱼类(如灯笼鱼科)所产生的影响。[20][21]

海洋航行研究所延续在2009年的SEAPLEX海上计划的成果,在2010年进行环流中为期30天的考察,并在当地测试原始模型的清理垃圾专用设备。[22]

海洋航行研究所在2012年7月/8月再度进行一次,从旧金山到北太平洋环流北部,东面边界的航行(最终抵达列治文(英属哥伦比亚省)),在回旧金山途中再度勘查环流。这次海上航行的重点是调查2011年日本东北地方太平洋近海地震后源自日本的海洋废弃物漂流范围。[23][24]

Remove ads

塑料来源

一篇于2015年发表在《科学 (期刊)》上的研究报告,探讨这些垃圾的确切来源。据研究人员称,这些被丢弃的塑料和其他废弃物源自6个主要亚洲国家,然后往东飘移:中国、印尼、菲律宾、越南、斯里兰卡和泰国。[25][26]研究使用截至2010年的数据,显示当时的中国在全球海洋塑料污染的占比约为30%。 [27]海洋保护协会在2017年的报告中称,中国、印尼、菲律宾、泰国和越南5国往海中倾倒的塑料比所有其他国家的加总还要多。[28]各个组织如海岸保护协会、世界地球日和世界清洁日均采取措施以减缓陆地产生的垃圾,和随之导致的海洋垃圾积累。[29][30][31][32]

据《国家地理》的报导,“据估计,海洋中80%的塑料废弃物来自陆地,其余的20%则由船舶和其他海洋来源所抛弃。但百分比会因地区而异。在2018年所做的一项研究发现,太平洋垃圾带物质中近一半是合成塑料渔网,主要是由于洋流动力和在太平洋捕鱼活动增加的结果。[33][6]:abs

Remove ads

形成

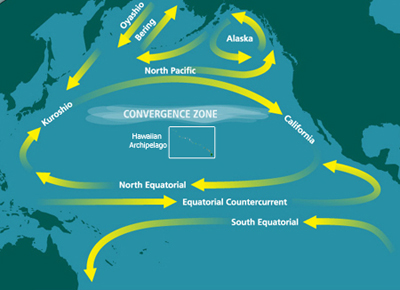

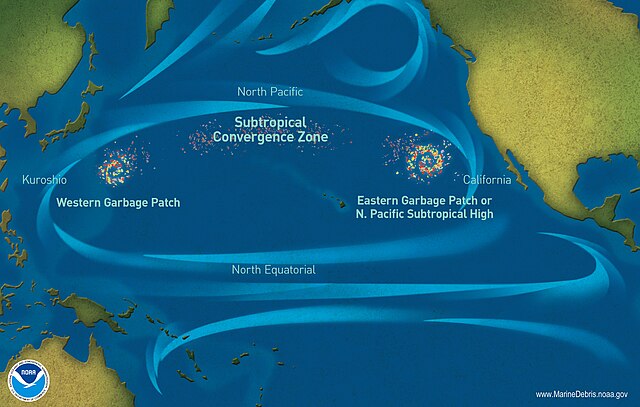

这个垃圾带是由于洋流逐步把海洋污染物(称为ocean pollution,或是marine pollution)聚集而形成。[34]由副热带高压带(英文称为horse latitudes(马维度))的北太平洋环流携带,而占有北太平洋中相对静止的区域。漩涡式水流从整个北太平洋中(包括北美和日本的沿海水域)吸收海上废弃物。当洋流将这些物质捕获时,由风力驱动的表面水流逐渐把废弃物移往中心,然后困在那儿。

一项在2014年所做的研究,[35]在全球海洋中1,571个点采样,发现抛弃的渔具(例如浮标、钓线和渔网)占塑料海洋垃圾质量中的60%[35]以上。美国国家环境保护局(EPA)在2011年发表的报告称,“海洋垃圾的主要来源是垃圾和制造物(包括塑料)的废物处置或是管理不当(例如乱扔垃圾、非法倾倒)所造成......这些废弃物来自小港口、港口、河流、港湾、码头和雨雪水渠。也来自海上的渔船、石油平台和货轮。[36]组成物的尺寸从数英里长的废弃渔网到化妆品和擦洗清洁剂中所包含的微塑料。 [37] 运用电脑模型预测,一片来自美国西海岸的废弃物会漂流到亚洲,并在6年内又漂返美国;[13]来自亚洲东海岸的废弃物会在1年(或更短时间)内到达美国。[38][39]虽然微塑料的件数占估计1.8兆件的94%,但仅占塑料总重量7.9万公吨(8.7万短吨)中的8%,其余大部分是来自渔业活动的废弃物。[40]

一项在2017年所做的研究,结论是世界上从1950年起共生产的91亿公吨(100亿短吨)塑料中,有近70亿公吨(77亿短吨)已不再使用。[41]研究人员估计其中仅有9%被回收,12%被焚烧,剩下的55亿公吨(61亿短吨)则弃置到海洋中和陆地上。[41]

面积估计

总结

视角

这片垃圾带的面积很难确定,因为很少见到大件物品碎片,其精确分布模式也难以确定。[42]大多数废弃物由悬浮在水面上或处于水面下方的小塑料颗粒组成,飞机或卫星难以侦测,因而只能透过抽样做估计。由此估计而得的面积为1,600,000平方公里(620,000平方英里)(大约是德克萨斯州的2倍,或是法国的3倍)。[43]但鉴于抽样的复杂性,以及需要与其他领域评估作比较,所谓的估计仅为推测性质。此外,虽然垃圾带的面积是经由远洋废弃物集中度较正常值为高而决定,但在估计时并无标准来确定污染物的“正常”和“升高”水准之间的界限。

直接观察的结果会比利用撒网捕捞废弃物的调查方式来得主观,但在抽样的区域方面会受到限制(如撒网覆盖的面积),并且通常抽样船必须放慢速度来下网,会耗费时间。能采得的塑料碎片由网目尺寸决定,使用相似的网目抽样才能进行有意义的比较。通常使用的抽样网称为漂浮生物网(或称为鬼蝠𫚉拖网),网眼的尺寸为0.33毫米。鉴于海洋垃圾的聚集模式非常复杂,需要经过多次的网拖抽样才能充分描述这些垃圾的平均丰度。由于使用海面采样网,而得到这类微细塑料垃圾的长期变化趋势:在北太平洋亚热带环流中,1999年的塑料丰度为每平方公里335,000件(870,000件/平方英里)和每平方公里5.1公斤(29磅/平方英里),大约比1980年代收集的样本大一个数量级。据报在日本外海的塑料废弃物也出现类似的急剧增加现象。然而在解释这些发现时必须持谨慎态度,因为存有极端的空间异质性问题,并需要比较来自等效水团的样本,也就是说,如果每隔一周对同一水团进行检查,就可观察到塑料集中度的数量级变化。[44]

——Ryan等

斯克里普斯海洋研究所/海星计划共同赞助的SEAPLEX环流勘测,在2009年8月执行的任务中,发现在沿1,700英里(2,700公里)路径上,位于环流垃圾带的不同深度和以不同网目尺寸采集到的100个连续样本中均有塑胶废弃物。调查发现垃圾带中有大块废弃物,但总体上是由更小的碎片组成,越接近环流中心,集中度越高,而这些在表面下方可见的“彩色纸屑状”残片显示实际受影响的区域可能要小得多。[44][46][47]在2009年从太平洋信天翁种群收集到的数据,显示有两个截然不同的废弃物区域。[48]

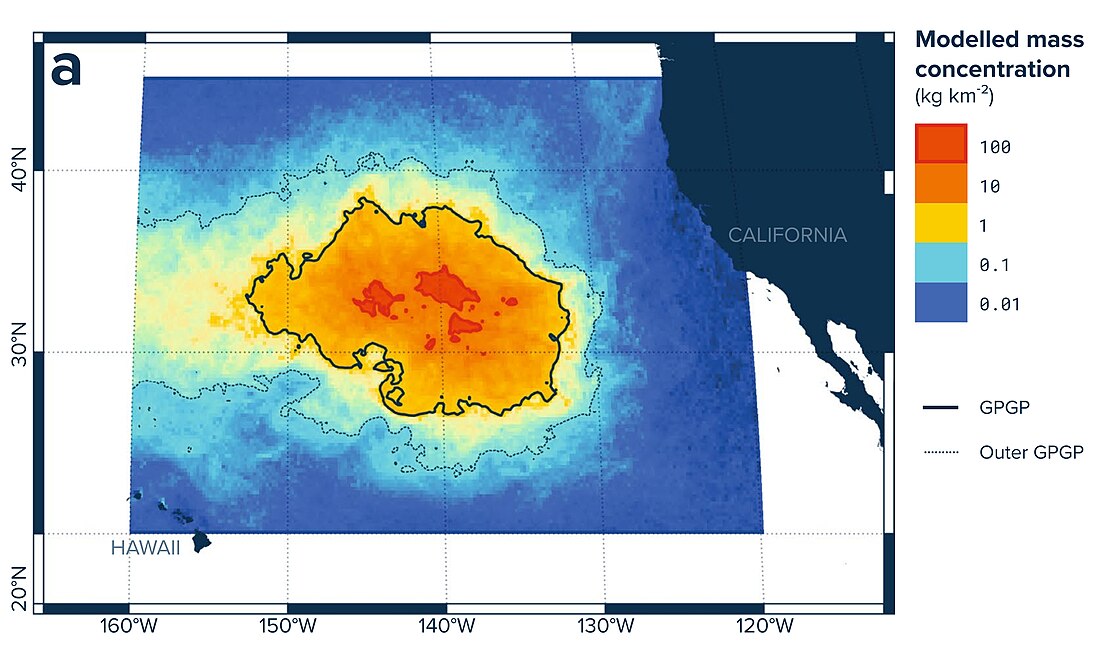

海洋清理在2018年3月发表一篇论文,总结他们在Mega- (2015年) 和Aerial Expedition (2016年) 两次海上考察中的发现。这个组织在2015年派出30艘船穿越太平洋垃圾带,除目视观察外,也下网652次以采集样本,总共收集到120万件,并将之清点及依尺寸归类分级。为观察更大但更稀有的废弃物,这个组织还在2016年派遣一架配备光学雷达的C-130运输机飞越垃圾带的上空。两次考察的结果发现此垃圾带覆盖160万平方公里(62万平方英里),集中度为每平方公里10-100公斤(57-571磅/平方英里)。他们估计垃圾带中包含有80,000公吨(88,000短吨),数目达到1.8兆塑料碎片,其中92%的物体质量大于0.5厘米(3⁄16英寸)。[49][50][6]

NOAA表示:

虽然媒体常用到“太平洋垃圾带”这个名词,但并未准确描述这片位于北太平洋上的海洋废弃物问题。这个名称让许多人相信整个区域充斥一大片连续不断,容易看到的垃圾(如瓶子和其他垃圾)- 就像个真正的垃圾岛,可透过卫星或航拍照片清楚显示,但实际状况不是如此。

——海洋实况, 美国国家海洋局[51]

在2001年所做的一项调查,研究人员[52]发现漂浮的塑料颗粒集中度为每平方公里334,721个(866,920个/平方英里),中位数质量为每平方公里5.1公斤(29磅/平方英里)。在许多采样区,塑料的集中度是浮游动物的7倍。在水柱深处采集的样本,其塑料颗粒的集中度要低得多(主要是破损的{单股钓鱼线)。[53]

Remove ads

环境问题

废弃物清除

海洋航行研究所于2009年首度从事的海星计划清理行动中,共清除超过5短吨(4.5吨)的塑料,同时也就不同清理设备的原始型号做测试。[54]

非营利组织五大环流研究所、阿嘉里塔海洋基金会和其他几个机构(包括NOAA、斯克里普斯海洋研究所、IPRC News和伍兹霍尔海洋研究所)所从事的阿嘉里塔海洋基金会/5 Gyres亚太行动于2012年5月1日开始在马绍尔群岛收集样本。海洋教育协会(SEA) 于2012年在环流中进行研究考察,共进行118次网拖,采得近70,000件塑料。[55]

研究人员Goldstein、Rosenberg和Cheng在2012年发现环流中的微塑料浓度在过去40年中增加两个数量级。[56]

来自罗马的艺术家Maria Cristina Finucci于2013年4月11日在巴黎,于联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃在场时[57]宣布创立垃圾带之国的跨媒体说故事传播计划。[58]

第一个废弃物收集系统于2018年9月9日在环流中部署,开始执行收集作业。[59]海洋清理项目将其“海洋清理系统001”由旧金山拖到大约240海里(440公里;280英里)之外的试验地点。[60]这项初始试验共运作4个月,提供相关宝贵信息以供团队设计出下一世代的“海洋清理系统001/B”。[61]

海洋航行研究所在2019年从事为期25天的行动中,创造一项最大规模清理的记录,清除超过40公吨(44短吨)的塑料。[62]

海洋航行研究所在2020年共进行2次清理行动,再次创造新的清理记录,清除170短吨(150吨;340,000磅)塑料。第一次为期45天,清除103短吨(93吨;206,000磅)的塑料,[63]第二次清除67短吨(61吨)的塑料。 [64]

海洋清理项目于2021年(运作期间2021年7月到10月14日)使用“海洋清理系统002”收集63,182磅(28,659公斤;31.591短吨;28.659吨)塑料。[65]

研究者于2022年在此垃圾带内发现一个繁荣的生态系统,显示清理此处的垃圾可能会对此塑料生物圈有不利的`影响。[66]

海洋清理项目于2022年宣布他们使用“海洋清理系统002”,[67]已创下首批清除100,000公斤(220,000磅;100吨;110短吨)塑料的里程碑,并宣布他们将改用“海洋清理系统03”,据称其效率是前身002的10倍。[68]

海洋航行研究所在2022夏季共进行2次清理行动,共移除148短吨(134公吨;296,000磅)塑料,包括幽灵渔网、消费品和混合塑料废弃物。[69][70][71]

Remove ads

参见

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads