热门问题

时间线

聊天

视角

激光唱片

用於存儲數字數據的光盤 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

激光唱片(英语:Compact Disc,直译:“微缩光盘[1]”,缩写:CD)是一种用以存储数字资料的光学盘片,原被开发用作存储数字音频。CD在1982年面世,至今仍然是商业录音的标准存储装置。

历史

CD光碟机起始于1974年,由荷兰的飞利浦公司与日本的Sony合作所发表的音乐光盘(Audio CD),亦称为CD-DA(Compact Disc-Digital Audio);从此之后,因其它存储媒体市场的发展而连续推出一系列的光盘规格与产品。

CD原本仅是为了家电、唱片市场所设计,并没有想到CD将来可以用于电脑的用途。当时电脑的资料存储还在5.25吋的磁片阶段,包括3.5吋的磁碟亦尚未被发明。

CD技术其后被用作存储资料,称为CD-ROM。可录式光盘随后面世,包括只可录写一次的CD-R及可重复录写的CD-RW,直至2007年为止,成为个人电脑业界最为广泛采用的存储媒体之一。CD及其派生格式获取极大的成功,2004年,全球Audio CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW等的合计总销量达到300亿张。

自CD出现在音响市场之后,30公分直径的模拟制式LP唱片就开始慢慢隐退。以后所有有关CD的同类产品,包括DVD与蓝光光盘,均是由此派生的。

Remove ads

物理分析

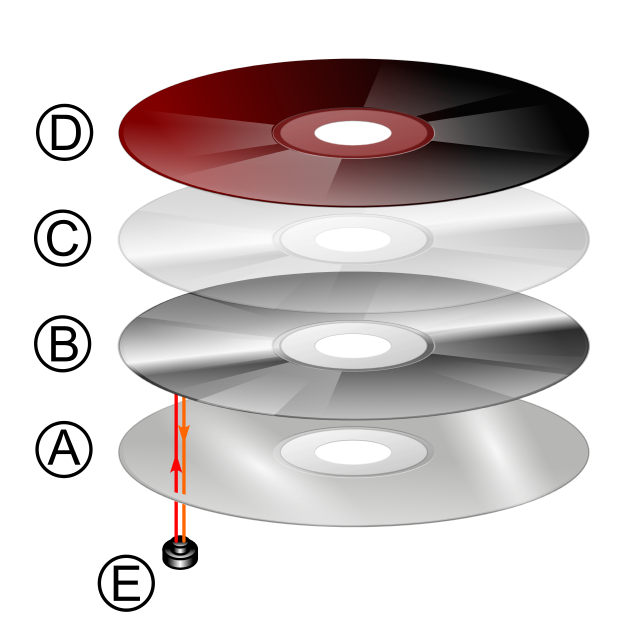

A 聚碳酸酯光盘层,通过撞击来记录数据

B 光泽面反射激光

C 一层清漆可以使光泽面保持发光

D 艺术样品印制在最上端的盘面

E 用激光束读取数据时,它会反射到传感器上并转换为电子信号

CD的基本规格(根据1983年9月的Audio-CD 标准红皮书):

- 扫描速度:1.2–1.4 m/s,固定线速度/CLV(Constant Linear Velocity)- 约相等于碟内环每分钟500转,碟外环每分钟200转。

- 轨距 (Track pitch):1.65 微米

- 碟直径:124 毫米

- 碟厚度:1.2 毫米

- 内半径面积:24 毫米

- 外半径面积:358 毫米

- 读写速度:1X = 150 KiB/s = 153,600 Bytes/s

- 容量:700MB

最初,飞利浦和索尼打算制造一种播放时间为60分钟,直径为100毫米(索尼)或115毫米(飞利浦)的数字光盘,但时为索尼副社长的大贺典雄坚持“不能让歌剧在幕中中断,并且需得纳入贝多芬第九交响曲。若不是用户能接受的媒体那就没意义了。”[2]由于已知当时贝多芬九号中最长演奏为福特万格勒于1951年拜鲁特音乐节的74分钟录音版本[3],最终激光唱片定为能容纳74分42秒音乐的120毫米光盘。

Remove ads

音频CD(Audio-CD)包括一条或以上的立体声音轨(Track),以16bit PCM编码,采样率为44.1kHz。标准CD的直径为120毫米或80毫米,120毫米CD可存储约80分钟的音频。80毫米的激光唱片,有时被用作发行单曲激光唱片(CD singles),则可存储约20分钟的声音资料。

保养

无论日常使用还是在环境暴露的情况下,光盘都很容易受到损害。由于小坑更接近于碟片标签的一面,所以在播放时,尽管在干净面上的缺口和污垢容易成为焦点而被当做数据错误地解析出来,但是划痕可以用折射率相近的塑料填充或通过精心打磨而去除。相对地,当CD在标签面受到刮擦时受到的损害实际更大。[来源请求]

参见

参考文献及注释

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads