热门问题

时间线

聊天

视角

蕃童教育所

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

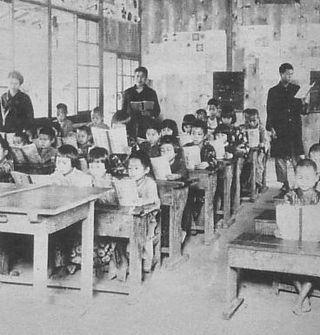

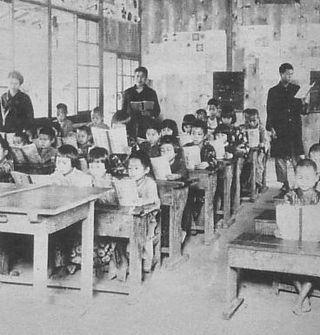

蕃童教育所是台湾日治时期蕃地的原住民义务教育学校,存在于1908年至1945年间,并在1936年改称教育所,属于警务系统理蕃政策的一部分,其学校老师全由当地警察兼任,实质上为行政控制及治安管制,教育目的则是其次。蕃童教育所最多于1934年设有188处,其学生逐年增加,在1943年时有11,596人。中华民国在1945年二战后接收统治台湾,将教育所改制为“国民学校”,是台湾大部分山地原住民族部落国小的前身。

另外,蕃人公学校则是另一类型的原住民学校,其属于学务系统,且大多位在平地的一般行政区,并在1922年改制为“公学校”,以及在1941年与小学校一同改制为“国民学校”。

沿革

1895年,日本国透过马关条约取得福建台湾省主权,乙未战争结束后,日本正式完全取得在台殖民地,在同年11月8日向日本东京大本营报告“全岛悉予平定”,并随后在1902年后展开一连串的理蕃政策,开始系统性地将殖民地向外扩张。1903年开始采武力征伐,并将理蕃事务移转到警察机关,所有蕃地相关事务,皆由警察本署管辖,蕃政与警政合一,于是开始在这些位在原住民地区的新殖民地普设“警察官吏派出所”,简称派出所。设于原住民部落间的这些派出所除了一般治安维护,户政等等事务外,与台湾其他地方派出所最大不同的地方,就是这些派出所警察需要在公务之余教授于学校内原住民儿童日语及礼仪,并负责简易的儿童医疗保健工作。此时,上课场所并没有一定规模,也没一定的学制。

这政策实施不久后,当时的台湾总督府警务局提出建议:“蕃人教育应以埔里为中心,将台湾分成南北两地,北部“蕃童”皆由总督府殖产部设校,由警察人员管理教育。南部则依民情,‘智识’较高地区者设蕃人公学校”建议中,由殖产部设校提供经费、警察人员于业余时间担任老师(警手)的学校,亦称为“蕃童教育所”。

1904年5月,蕃薯藔厅“蚋仔只警察官吏派出所”,及6月嘉义厅“达邦警察官吏派出所”招收当地原住民学童,分别在9月27日、11月4日开始授课,被视为是蕃童教育所的初始。

Remove ads

佐久间左马太在1906年4月上任台湾总督后,积极推行理番政策,并将警察本署的蕃务系改为蕃务课。1908年3月13日,台湾总督府颁定《蕃童教育标准》(教育所に于ける教育标准)、《蕃童教育纲要》、《蕃童教育费标准》,确立了山地原住民的初等教育制度,并开始在蕃务官吏驻在所设立“蕃童教育所”,首要目的是为了维持治安,招收年满七且不谙国语、台湾语的学童。蕃童教育所又分为甲、乙种,甲种教育所有常设的学校设施,乙种教育所则是借用驻在所空间使用,其设备较甲种简陋。蕃童教育所的授课老师并非是一般公学校、小学校、或蕃人公学校的教谕、嘱托或训导,而是由位于教育所不远的派出所警察业余兼差担任,教育所直属管理单位则是负责开采当地阿里山桧木的台湾总督府民政局殖产部。

随着蕃地治理逐渐稳定,台湾总督府于是在1928年1月修正《蕃童教育标准》,将蕃童教育所改以生活情感及精神教化为原则,目的则为“施以德育,涵养国民必要之性格,使学习国语(日语),成善良之风习。”蕃童教育所由州厅设立,并废止了教育所的甲、乙种类别,将所有的教育所设施都标准化,规定教育所应设置宿舍、农业实习地,设置年限订定为四年,教授科目为修身,国语,图画,唱歌,体操,实科则包含农业、手工、裁缝。1936年,台湾总督府立法将“蕃”字以“高砂”(台湾的异称)替代,蕃童教育所因此更名为“教育所”。

1941年4月1日,《台湾教育令》修正,将小学校、蕃人公学校与公学校一律改称为国民学校。当局为了增强在战时间的原住民教育,教育所的相关法规也在同年修正,允许修业年限延长至六年,教科则改为国民科(修身、国语、国史、地理)、理数科(算数、理科)、体炼科(体操、武道)、艺能科(音乐、习字、图书、家事、裁缝)、实业科(农业)。在1943年6月,在台湾的154处教育所中,40处教育所延长为六年制。

在国民政府接收台湾后,教育所自1946年改制为“国民学校”,并由各县政府接管[1]。

毕业后升学

学生从教育所毕业后,可就读第一号表及第二号表的国语学校、农业讲习所、农业传习所、或其他中等教育学校。依1943年的统计,从蕃童教育所/教育所毕业升学再毕业者有1,337人,其中已于中等学校以上的毕业生有医学校2人、师范学校4人、中学校2人、农林学校9人、女学校2人、商工学校1人;从医学校毕业的两人分别是乐信‧瓦旦、哈勇‧吴松,后来在新竹州的泰雅族部落担任公医。

特色与影响

蕃童教育所是台湾日治时期很特殊的教育机构。其特色有:

- 实施对象是法令上所说的“智识”未开的原住民,实际上就是尚未归顺日本政权的原住民部落地区。

- 蕃童教育所的上级单位,是负责经济事务的民政局殖产部,其用意突显出原住民教育与日本开发台湾山地资源的相关性。

- 蕃童教育所的老师是由完全没有受师范教育的警察担任,其用意则在治安考量上。

- 教育呼应政治策略的需求,国家透过教育进行“理想国民”的塑造。[2]

在1943年4月,全台蕃童教育所共有154所,学童共11,596人。蕃童教育所的普设,让日治时期原住民的义务教育普及率达到86.4%,比台湾人就读的公学校普及率71%还高出很多。因此,日语成为原住民当时的第二语言,且相对能有效达到管理原住民的目的。蕃童教育为原住民引进了现代化教育,就某种层面而言确有其功效。[3]

教育所列表

依1943年4月底统计,全台湾设有154处教育所,皆位在蕃地,其中台北州15处、新竹州18处、台中州25处、台南州5处、高雄州51处、台东厅23处、花莲港厅17处;而各州厅最早设立的教育所分别是乌来教育所、角板山教育所、南势教育所、达邦教育所、蚊仔只教育所、カラタラン教育所、グークツ教育所。此处之原住民种族为日治时期的分类,分为泰雅族、布农族、邹族、排湾族、阿美族、雅美族、赛夏族等七族。

Remove ads

Remove ads

Remove ads

相关条目

附注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads