热门问题

时间线

聊天

视角

菲尔兹奖

國際數學獎項 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

菲尔兹奖(英语:Fields Medal),正式名称为国际杰出数学发现奖(英语:International Medals for Outstanding Discoveries in Mathematics),是一个在国际数学联盟的国际数学家大会上颁发的奖项。每四年评选2-4名有卓越贡献且年龄不超过40岁的数学家。得奖者须在该年元旦前未满四十岁。

奖项以加拿大数学家约翰·查尔斯·菲尔兹的名字命名。菲尔兹筹备设立该奖,并在遗嘱中捐出47,000元给奖项基金。

菲尔兹奖被认为是年轻数学家的最高荣誉,和阿贝尔奖均被称为数学界的诺贝尔奖。奖金有15,000加拿大元,约合13,767美元。而阿贝尔奖的奖金有600万挪威克朗,约合100万美元,更接近诺贝尔奖。

Remove ads

起源和演变

菲尔兹奖原意在平息国际数学界的纷争。第一次世界大战后,国际数学界产生了分裂,法国和比利时数学家坚持国际数学家大会不准德国及同盟国数学家参加。1924年的大会原本由美国取得主办权,但是因为排除德国的条件,美国主办方发现难以取得赞助商支持。约翰·查尔斯·菲尔兹于是接手,改由加拿大主办。该届大会的国际参与度很糟糕,但取得不错的盈余。菲尔兹临终前不久留下备忘录,题为“International Medals for Outstanding Discoveries in Mathematics”,以该笔款项设立奖项,在每届国际数学家大会颁发。[1]他原来没有设下明确得奖条件,也要求不用任何人或地方名字命名,仅以大篇幅说明设立奖项及管理的程序,并说“委员会应有尽可能多的自由”去决定得奖者。1932年的国际数学家大会,任命了菲尔兹奖委员会,选出1936年第一届的得奖者。起初每届授与两名数学家,1966年增加到最多四名。

约翰·查尔斯·菲尔兹在文中表示该奖项应“表扬已完成的工作”以及“同时也为了鼓励得奖者取得进一步成就”。他的话被人解释为授予年轻的数学家,但他的本意在避免各国间有令人不快的比较。早期的菲尔兹奖委员会选定得奖者时,有意回避那些已经取得显著成就和地位的年轻数学家,称他们无需更多鼓励,而是选择做出重要工作,但未获得足够关注的数学家,既是为了扶掖有潜质的年轻数学家,推动数学各个领域的未来发展,也可用不是最优秀者得奖为理由,避免各国争议。不过委员往往就授奖条件各持己见,使得难以决定。直至1966年菲尔兹奖委员会主席乔治·德拉姆定下40岁的界线,因为40是包括以往全部得奖者的最小的齐头数,从此菲尔兹奖才成为授予最杰出成就的年轻数学家奖项。菲尔兹奖设立之后,最初无人将之比作诺贝尔奖。然而1966年的获奖者之一斯蒂芬·斯梅尔因为积极反对越战,被美国众议院非美活动调查委员会召见,但他不但不出席调查委员会,反而前往苏联莫斯科领奖。他的同事向外界辩护,便说菲尔兹奖在数学界的地位有如诺贝尔奖,这一说法被各大新闻媒体反复引用,创造出“数学的诺贝尔奖”别名。[2][3]至于2003年开始颁发的阿贝尔奖,则是直接依照诺贝尔奖而设立的数学奖。

Remove ads

奖章设计

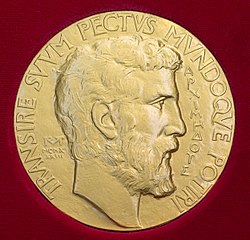

奖章由加拿大雕塑家罗伯特·泰特·麦肯齐(Robert Tait McKenzie)设计。按照菲尔兹的想法,为显出奖章的国际性而用拉丁文及希腊文。正面有古希腊科学家阿基米德右侧头像。在头像旁刻上希腊文“ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ”,意思为“阿基米德的(头像)”。又刻上作者名字缩写RTM,和设计年份的罗马数字MCNXXXIII(1933年,第二个M字以N代替),还有一句拉丁文“TRANSIRE SUUM PECTUS MUNDOQUE POTIRI”,意为“超越他的心灵,掌握世界”,出自罗马诗人马尔库斯·马尼利乌斯(Marcus Manilius)的著作《天文学》(Astronomica)卷四第392行。句中“suum”(他的)原文作“tuum”(你的)。

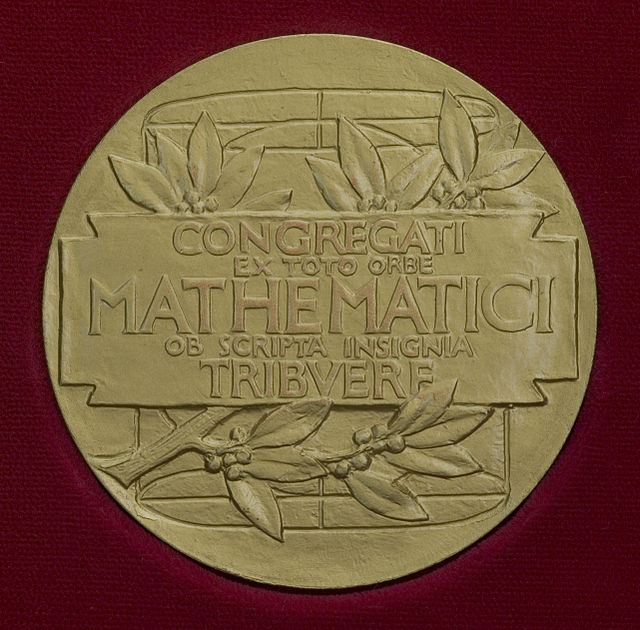

奖章背面刻有拉丁文“CONGREGATI EX TOTO ORBE MATHEMATICI OB SCRIPTA INSIGNIA TRIBUERE”,意为“聚集自全球的数学家,为了杰出著作颁发(奖项)”。其背景前方为月桂花树枝,是古代希腊罗马编织为桂冠给胜利者戴上;后方为圆柱内切球体,是阿基米德最满意的结果,而且吩咐刻在其墓碑上的。

奖章边缘上刻上得奖者姓名。

Remove ads

得主列表

| 15 | ||

| 14 | ||

| 8 | ||

| 7 | ||

| 3 | ||

| 2 | ||

| 2 | ||

| 2 | ||

| 2 | ||

| 2 | ||

| 2 | ||

| 1 | ||

| 1 | ||

| 1 | ||

| 1 | ||

| 1 | ||

| 1 | ||

| 1 | ||

| 1 |

下表展示1936年至2021年世界各高校菲尔兹奖人数分布(只展示前15名)。

*:校友、长期教职员、短期教职员的重复计算人数。

Remove ads

特殊事件

1954年让-皮埃尔·塞尔获菲尔兹奖时年仅28岁,他至今仍是最年轻的得主。

1966年亚历山大·格罗滕迪克拒绝赴莫斯科领菲尔兹奖,以抗议苏联在东欧进行军事行动。[5]

1978年格列戈里·亚历山德罗维奇·马尔古利斯受到苏联政府阻拦,不能前往赫尔辛基领奖。雅克·蒂茨代他领奖,并致词:

马尔古力斯未能亲临典礼,我只能说遗憾之至,在座各位想必亦多有同感。我曾经期盼终可一晤这位数学家,念及赫尔辛基的象征意义,如此期望确有其理。我仅能从他的工作而知其人,对他由衷佩服,深怀敬意。[6]

本来在1982年于波兰华沙举行的大会,因为政局不稳,要延迟一年举行。得奖名单于该年较早时,在国际数学联盟第九届会议宣布,1983年华沙大会颁发。

1982年获奖的丘成桐(1990年入籍美国[7])与2006年获奖的陶哲轩(澳大利亚和美国双国籍[8])是唯二获奖的华人。

1990年爱德华·威滕成为至今唯一获奖的物理学家。

1998年的大会中安德鲁·怀尔斯由菲尔兹奖委员会主席尤里·马宁颁发第一个国际数学联盟特别奖,以表彰他证明费马大定理的成就。获颁特别奖而非菲尔兹奖的原因是他当年已经超过40岁。[9][10]

2006年格里戈里·佩雷尔曼因证明庞加莱猜想获授菲尔兹奖,但他不肯接受[11],并且缺席大会[12]。

2014年玛丽安·米尔札哈尼成为获得菲尔兹奖的第一位女性兼第一位伊朗人。她因为健康原因没有在大会中作菲尔兹奖报告。阿图尔·阿维拉和曼久尔·巴尔加瓦也分别成为第一位南美洲和第一位印度裔的得奖者。

2018年考切尔·比尔卡尔在获奖后半小时,其奖章被盗[13]。大会主办方三日后(8月4日)给他颁发新奖章,此奖章原本是在大会中用作展示的[14][15]。

Remove ads

注释

参考

参见

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads