红胸啄花鸟

一种鸟类 来自维基百科,自由的百科全书

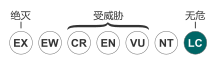

红胸啄花鸟(学名:Dicaeum ignipectus),是啄花鸟科啄花鸟属的一种,分布于印度次大陆和东南亚。像其他啄花鸟一样,这种小型鸟类以果实为食,并在果树植物的种子传播中扮演重要角色。[2][3] 不同于许多同属的物种,这种鸟类具有显著的两性异形,雄鸟的上部和下部颜色对比鲜明,并有一个亮橙色的胸斑,而雌鸟则颜色黯淡。

外形描述

红胸啄花鸟是一种小型啄花鸟,喙短而暗。雄鸟的上半身为亮丽的蓝黑色,下半身为淡棕色,胸部有一个明亮的红色斑块。从胸斑下方起,沿着腹部中央有一条黑色短线延伸至腹部。雌鸟上半身呈深橄榄色,下半身为淡棕色。鸟的侧面呈橄榄色,喙基部颜色较淡。[4]

牠们体重仅7—9 g(0.25—0.32 oz),长度不足7 cm(2.8英寸),是最小的啄花鸟之一。[2] 它们通常栖息在树梢,特别是在槲寄生上。牠们发出刺耳的叫声,类似剪刀剪切声及短促的tsit声。[4]

该物种最早由爱德华·布莱思于1843年描述,根据布赖恩·霍顿·霍奇森从尼泊尔获得的标本所命名。[5] 名称基于霍奇森的手稿,但由布莱思发表。[6] 据称原始标本已存放于大英博物馆,但据说已经遗失,可能存在于加尔各答的亚洲学会博物馆中。[7]

曾被称为“印度最小的鸟”或“可能是最小的鸟”:[8]

……红胸啄花鸟(Myzanthe ignipectus),这种鸟类因为是印度最小的鸟而著名。这只美丽的小鸟体型如此之小,成鸟的总长度几乎不到两英寸半,重量仅有三又二分之一德拉克马。其行为与啄花鸟十分相似,栖息于树梢,且常躲避人们的视线……

——约翰·乔治·伍德,1862年[9]

亚种

分布与栖地

红胸啄花鸟广泛分布于喜马拉雅山脉地区,包括印度、尼泊尔、不丹、孟加拉[12][13],并延伸至东南亚的印尼、寮国、泰国、越南、台湾、马来西亚和菲律宾。[14] 其自然栖地包括温带森林、亚热带或热带潮湿低地森林以及亚热带或热带潮湿的山地森林。

若干族群已被命名为亚种。指名亚种ignipectus分布于喜马拉雅山脉及东南亚大陆地区。其他则为岛屿族群,包括台湾的formosum,吕宋的luzoniense,萨马的bonga,以及尼格罗和棉兰老的apo。此物种与黑胁啄花鸟(Dicaeum monticolum)、灰胁啄花鸟(D. celebicum)、爪哇啄花鸟(D. sanguinolentum)和澳洲啄花鸟(D. hirundinaceum)形成超种复合体,这些物种有时被视为同一物种。曾有与朱背啄花鸟(Dicaeum cruentatum)杂交的报告。[15][16] 许多岛屿上的亚种表现出非常有限的分布范围或微端性,这些亚种在保育规划中被建议谨慎对待。[17]

菲律宾的族群中,雄鸟的下部与D. monticolum类似,而雌鸟的上半部则有钢绿色光泽,与北方较黯淡的亚种不同。苏门答腊的beccarii是最为不同的亚种,与D. sanguinolentum亦有所区别。雄鸟的上半部具有钢绿色光泽,且缺少喉斑,而雌鸟上半部呈绿色,且缺少红色臀部。[16]

栖息地包括亚热带或热带的湿润低地林、亚热带或热带的旱林、亚热带或热带的高海拔疏灌丛、耕地、种植园和亚热带或热带的湿润山地林。一般栖息于开阔的村庄、田野、山丘、山谷等次生阔叶林、或溪边树丛间以及有时在原始森林的中下层也能见到。[1]

此物种在整个分布范围内多栖息于海拔1000米以上的高山地区,但在中国,冬季期间可能会出现在较低海拔地区。[16]

行为与生态

像许多其他啄花鸟一样,牠们负责槲寄生种子的传播。在尼泊尔的喜马拉雅山脉,牠们被发现是Scurrula属植物的重要传播者。[18]

在奈尼塔尔,牠们据说在6月和7月繁殖。牠们的巢呈垂吊状,像钱包一样,开口位于巢的上方侧面。巢薄且具有毛毡状,材料来自槲寄生茎部的毛状物,内衬苔藓和柔软的草。牠们通常产下两到三颗蛋,雌雄共同孵蛋并照顾幼鸟。[19][20]

在香港,随着复育森林的成熟,牠们的数量被认为有所增加。首次记录于1954年,自1975年起牠们开始定期繁殖。[21]

Gallery

-

D. i. formosum

-

指名亚种雄鸟,尼泊尔。

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.