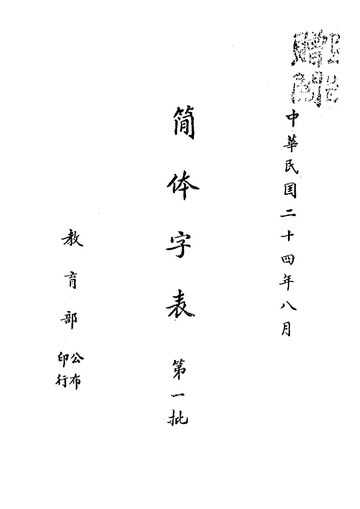

1934年1月,国语统一筹备委员会第29次常委会通过了钱玄同的《搜采固有而较适用的简体字案》,呈请教育部施行。经教育部批准同意后,委托钱玄同主持编选《简体字谱》。1935年8月21日,中华民国教育部公布《第一批简体字表》,收简体字324个。《第一批简体字表》明确说明:[1]

不过,此次简化仍引起了轩然大波。湖南省主席何键公开演说,指出推行简体字的害处。各地也有成立反对简体字的“存文会”。[2]考试院院长戴季陶尤为反对。1936年2月教育部奉行政院命令,训令“简体字应暂缓推行”,《第一批简体字表》被收回。这批简体字与中华人民共和国的《简化字总表》不尽相同,例如“處”简化为“処”而不是“处”。

历史

1920年,语言学家钱玄同在《新青年》上发表文章,主张推广简体字。[3]

1922年,钱玄同和北京大学教授黎锦熙向中华民国政府国语统一筹备会第四次大会提交了文件《减省现行汉字的笔画案》,国民政府主席蒋中正对此表示关注。[3] 他询问教育部部长王世杰的意见如何。[3] 王世杰回复道:“我个人认为,有的汉字笔画确实太多,应该作些简化,但只能逐步进行。”[3] 于是,蒋中正决定逐步推行简体字。[3] 民国二十三年蒋中正鉴于匪区教育实施之重要与困难,曾嘱托教育部计议简体字之实施,教育部以兹事所关甚闳,将简体字的事情发交予国语统一筹备委员会黎锦熙处理[4],黎锦熙提交了1000余字的简化字,王世杰认为太多,删减到三四百字。[3]

民国二十四年(1935年)8月21日,王世杰颁布国民政府教育部第11400号部令,向全社会公布《第一批简体字表》,共计324个;并公布《推行简体字办法》9条。[3]此后简体字于小学及民众教学课本推行。[5]

标准

《第一批简体字表》,有三条选字原则:

- 以述而不作之原则;

- 择社会上比较通行之简体字,最先采用;

- 原字笔画甚简者,不再求简。

以下的简体字不采用:

- 同音假借,只用于个别地区的,例如闽粤地区“雜”简作“什”,江浙地区“葉”简作“叶”。

- 同音假借,只用于个别地方的,例如药方以“姜”代“薑”,账簿以“旦”代“蛋”。

- 用作符号的简体字,例如账簿以“刄”代“两”。

- 多个字共用的简体字,例如“广”是“廣”和“慶”的简体字。

- 偶然使用,尚未通行的简体字,例如“漢”简作“汉”,“僅”简作“仅”。

偏旁如“言”、“鸟”、“马”、“糸”等,如果简化就会改动许多汉字,铸刻字模费时,因此暂时不作简化。

注释

参考文献

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.