海原断裂带是中亚地区一个主要的,尚在活跃的陆内走滑断层。这个断裂系统的中部曾发生过1922年的海原大地震。

此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2024年2月22日) |

构造环境

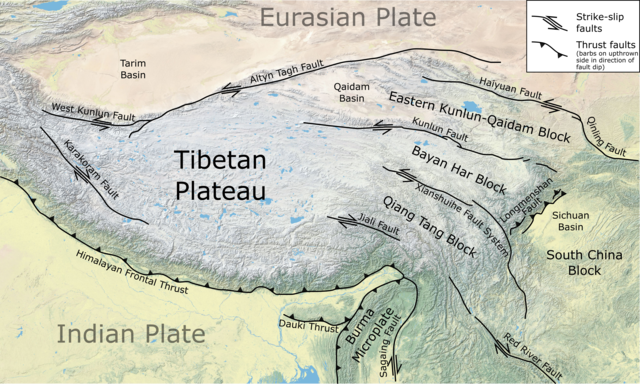

海原断层是青藏高原东北部边界的一部分。由于印度板块和欧亚大陆板块之间持续不断的大陆碰撞,青藏高原这个大陆地壳不断变高。海原断层西起祁连山中部,东至六盘山,全长约1000公里。它是包括阿尔金断裂带、昆仑断裂带和鲜水河断裂带在内的适应高原整体向东扩展的构造断层群之一[1][2]。

地质

它中段的构造机理为左旋走滑运动,东端六盘山断层转为逆冲。海原断裂带的平均滑动速度是每年3.2-9毫米。[3]

天柱地震空区是断层西端的一个长 260 公里(160 英里)的未破裂地段。其中已经探明的断层有:由北向南依次有民乐-大马营断裂、皇城-双塔断裂、冷龙岭断裂和门源断裂。在过去的 1000 年中,这里没有发生过任何大地震,因此被确定为地震空区。据推测,地震的空区填补期大约为1000 年,该断层段最近一次地震发生在公元 1092 年和公元174年或374 年。该断层的锁定深度为7.1-21.8 千米。

近年来,天柱地震空区频发中强级地震,如2016年门源Ms6.4级地震(USGS)与1986年门源Ms6.4级地震(USGS),结合其震源机制解可知断层走向为冷龙岭断裂。这也说明该段的应力-应变积累处于较高水平,未来具有较高的大震危险性。[4]

在1920年海原大地震地表破裂的西端,到天柱地震空区(从北纬37.11°,东经103.68°到北纬37.00°,东经104.15°)之间有一段30-40公里的潜移断层,其是一种持续释放能量缓慢运动的断层。[5]

地震活动性

这条断层致使了1920年和1927年两次破坏性地震。在公元143年或公元374年和1092年发生的两次地震可能是此断层引发的地震,估计震级大于等于8.0级[6]。

1920年12月16日晚,海原县发生了一场7.8-8.5级的地震,造成全国超过27万人死亡。震动强度达到修改麦加利地震烈度表的最大值——12(XII度)。在这次地震中,断层破裂了将近237公里[7] ,最大地表位移为10-11米。

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.