民主化通常指的是政权由独裁体制转变成民主体制的过程。不少人主张民主化可以被视为一种长期而且连续的历史过程[1],而且可以发生在各种社会领域,例如经济民主化、家庭民主化等[2],近来也有学者讨论全球化的民主治理议题[3]。

民主化是政治制度朝向更民主的状态发展之过渡过程[4],包括朝着民主方向发展的实质性政治变革。它可能是从专制政权向完全民主政体过渡的混合状态,从专制政治制度向半民主过渡,或从半专制政治制度向民主政治制度过渡的混合状态。[5] 相反的过程有民主倒退或独裁。

民主化可能会得到民主巩固,或可能面临频繁的逆转。不同的民主化模式经常被用来解释其他政治现象,例如一个国家是否要进行战争,或其经济是否增长。

民主化是否以及在多大程度上发生都归因于各种因素,包括经济发展、历史传承、公民社会和国际化过程。 一些关于民主化的论述强调菁英推动民主化之过程,其他论述则强调源自基层自下而上的过程。

然而,将一个国家归类为“民主”或走向民主化不是一个简单的过程。许多政治学家、历史学家等研究者认为,实现民主的过程是多方面的—将一个国家归类为正在经历“民主化”的过程可能会产生有害影响。 Thomas Carothers 认为,正在从专制主义转变的国家并不意味着它们正在经历民主化。[6] 此外,经历民主化的国家不一定成为民主国家—并陷入“灰色地带”,涉及民主化的各个方面,同时涉及前专制政权的各个方面。[6] 遵循这一概念,Renske Doorenspleet 认为,要使民主化正确适用—民主和专制主义的真正含义必须根据其所在特定背景脉络来定义。[7] 如果一个国家仍然存在严重的侵犯人权行为、状况非常不理想的国家机构和其他因素,就不能声称正在经历民主化—无论其方向如何(根据Carothers之论述,这一方向很少是走向民主)。[7] Levitsky 和 Way 提出了被称为“竞争性独裁主义”(英语:competitive authoritarianism)的虚假民主的概念也被Carothers提及,他称之为表面/半民主(英语:façade/semi democracy),并认为尽管这类似于民主,但不是也不能被承认为民主。[8] 他们以匈牙利为范例,由于匈牙利被普遍接受为民主国家,因此很少有观察家认识到它的衰落。 这允许“以总理奥班·维克多为首的青年民主主义者联盟-匈牙利公民联盟利用其议会的绝对多数来倾斜政治竞技场”。[8] 因此,将表面/竞争性专制主义政权归类为合法民主是有害的,并导致有关特定国家实际政策的错误资讯,同时促进专制领导者的潜在崛起。[8] Mamadou Diouf 将这一概念应用于非洲,并讨论了正在实现民主化的国家的潜在错误分类的进一步损害。[9] Raymond Hinnebusch 进一步对Diouf提出之论述表示赞同,并为中东地区的背景提供例子。[10] 两位学者都认为,民主化理论是西方化的—没有考虑到其他国家之所在背景脉络等条件和因素。Hinnebusch 认为,伴随这种西方化的民主化观点,各种专制政权潜在出现—特别是一些“高收入石油国家”。[10]

因此,在探索民主化概念时,请记住被归类为正在经历民主化程序的国家的可变性,并考虑错误分类之后果。

历史

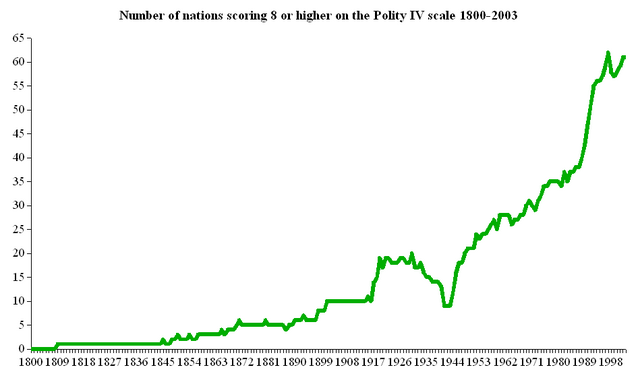

根据美国著名政治学者塞缪尔·菲利普斯·亨廷顿在著作《第三波:20世纪后期民主化浪潮》中的说法,人们通常将近代历史上的民主化分为三波,第一波始于美国独立与法国大革命,在19世纪末带动了整个欧洲的民主运动;第二波始于第二次世界大战后的民族国家独立浪潮,但是在1960年代就逐渐衰退,第三波民主化的起点通常被认定是南欧的希腊、葡萄牙、西班牙在1974-1975年之间的政权转型,其中包括拉丁美洲的巴西与阿根廷、智利等,经过了亚洲的韩国六月民主运动与中华民国台湾省解严令,最后以东欧的波兰、匈牙利、保加利亚、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、南斯拉夫、阿尔巴尼亚和前苏联共和国与蒙古国的民主化为终点。

然而,每次民主化浪潮都是以威权或极权统治的反扑而告终。不仅在个别国家民主化是以迂回的方式发展,例如法国的民主化就经历了四次威权主义势力的反扑,整体来说,前述三波民主化在世界范围内也遭遇了反民主化的逆流。第一波民主化遭遇了极权主义的反扑,包括苏联列宁的建政及斯大林的崛起、西班牙内战、意大利的法西斯党政权、日本二二六事件政变与军国主义兴起与德国威玛共和被纳粹党政权取代等。第二波民主化的逆流包括了许多亚洲、非洲前殖民地独立后的再威权化、韩国的李承晚政权及朴正熙、全斗焕的军事政变、泰国的军事政变、菲律宾的马可仕政权、印尼的苏哈托政权、智利的皮诺契特政权、巴西与阿根廷的军事政变等等[11]。

第三波民主化使得民主的治理范围与人口首次在世界上取得了优势。然而,第三波民主化是否出现逆流或是第四波民主化浪潮是否已经上路,还是个有争议的问题,第三波逆流或许应该包括俄罗斯与土库曼、乌兹别克、白俄罗斯、阿塞拜疆等前苏联共和国的再威权化、中国八九民运的挫折、东欧民主倒退与中亚、中东(西亚)及非洲的民主失败、甚至是欧美国家失控的政治正确等等,也有人认为乌克兰等地的颜色革命和从突尼斯开始的茉莉花革命会带动第四波世界性的民主化,然则这些国家却越来越糟。[12]。

成因探讨

结构论者着重资本主义经济发展与阶级结构对政治转型的影响。例如巴林顿·摩尔认为“没有资产阶级就没有民主”,例如英国,一定程度的资本主义经济发展削弱了地主阶级的政治力量,资产阶级则希望参与政治保障其财产权,最后以流血革命来推翻贵族统治,这是自由民主制的起源。[13] 西摩·马丁·利普塞特提出阶级结构影响民主化的理论,认为资本主义发展初期虽然会导致穷人与工人阶级的不满与革命诉求,但是随着经济成长,城市中产阶级会逐渐成为阶级结构里的多数,或者说阶级结构从金字塔型变成橄榄型,而且中产阶级不倾向革命,因此会转而追求社会改革与政治权利的平等分享。这个说法被称为政治现代化理论。[14]

政治现代化理论遭遇许多批评。Rueschemeyer 等人分析欧洲与拉丁美洲各国的政治变迁,发现从历史比较来看,资产阶级与地主阶级通常支持威权统治者,甚至反对民主化。资本主义经济发展之所以有助于政治转型,不是因为资产阶级爱好民主,而是阶级结构的转型逐渐改变了各阶级的人数比例与政治力量的均衡,从而使得被支配阶级—城市中下阶级与工人阶级—逐渐发展出自我组织与集体行动的能力。[15] 成熟的工人阶级是民主化而非革命的动力,这是阶级结构影响民主转型的社会民主主义观点。[16]

对政治现代化理论的反复研究确认了经济发展程度与民主化的显著关系,然而对此关系的解释仍然不一致,例如亚当·普沃斯基等人认为高人均国民所得与民主化的相关是因为民主在高收入国家比较容易生存,而在低收入国家比较容易崩溃,因此并不是经济发展导致了民主,而是贫困国家的民主没办法存活,才导致民主集中在高所得国家。[17] 民主化的起源或许与发展没直接关系,更可能来自威权体制的内在矛盾,导致菁英阶层与集团之分裂与内部斗争。

自1980年代起,重点转向对政治力量与政治过程之研究。过程论者认为经济发展对民主化的影响不像结构论者说的那样重要,许多个案指出在低收入国家、例如美国于18世纪草创之初也能发展民主体制。决定民主转型的因素主要不是来自阶级结构,而是来自于参与政治的主要行动者的互动过程与策略。[18] 过程论者通常将统治势力分为保守派(强硬派)(英语:conservatives/hard-liners)与改革派(英语:reformers/soft-liners),而将反对势力分为温和派(英语:moderates)与激进派(英语:radicals):

- 保守派:通常是军方或曾以军队镇压过反对者的统治势力,担心政治清算而倾向付出高昂代价巩固威权主义。

- 改革派:通常是威权体制中的技术官僚或年轻继承者,认为由统治势力控制下的改革,总好过血腥镇压或者被推翻。

- 温和派:反对者当中担心民主运动过于激进将导致保守派夺权并且镇压民主运动。

- 激进派:反对者当中认为军方或改革派不敢镇压,因此希望采取更激烈行动以推翻统治势力的少数领袖。

通常,政治自由化始于统治阶级内部的路线分歧,并且使威权主义对言论自由与社会运动的控制松动,导致了自由范围的扩大与公民社会的兴起,对是否镇压公民运动,统治阶级之间没有共识。公民社会孕育不同路线的反对势力,也就是主张妥协的温和派与坚持立场希望一举推翻政权的激进派的领袖。过程论者认为在政治自由化与民主化的过程中,不是经济发展等结构性因素,而是这四派势力的合纵连横决定了民主或威权体制的命运,而且军方的立场扮演了决定性的角色。改革派与温和派的结盟(也可以看成压制保守派并且背叛激进派)以及军队国家化对于不流血的民主转型有重大的贡献,但保守派与激进派的反应也可能导致不同的结局。过程论者的研究不仅对民主化过程里的政治斗争有很强的预测与解释能力,也对当代政治转型参与者的策略选择有很大启发。[19]

过程论与结构论并非完全对立,人们很容易将阶级结构相关研究、与各阶级的相关组织(或者更广义之公民社会)在民主化过程中采取的策略联系起来,因此,近年来各派有合流之趋势。[20]

Seymour Martin Lipset[21]、Carles Boix[22]、Susan Stokes[23]、Dietrich Rueschemeyer、Evelyne Huber 和 John Stephens [15]等学者认为经济发展增加了民主化的可能性。最初由 Lipset 于 1959 年提出,后来被称为现代化理论。[24][25] 根据 Daniel Treisman之论述,“在中等长度(十至二十年)期间内,较高收入与民主化和民主生存之间存在强大而一致的关系,但在较短的时间窗口内则不一定”。[26] Robert Alan Dahl 认为市场经济为民主制度提供了有利条件。[27]

更高的人均GDP与民主相关,一些人声称从未观察到最富有的民主国家陷入威权主义。[28] 希特勒和纳粹在魏玛德国的崛起可以看作是一个明显的反例,但虽然在1930年代初期德国已是一个发达经济体,但当时该国也处于经济衰退状态。危机几乎自第一次世界大战或1910年代开始,这场危机最终因大萧条的影响而恶化。还有一种普遍的看法是,民主在工业革命之前是非常罕见的。因此,实证研究使许多人相信,经济发展要么增加向民主过渡的机会,要么帮助新建立的民主国家巩固。[28][29] 一项研究发现,经济发展会促进民主化,但仅限于中等长度(十至二十年)期间。这是因为发展可能会巩固现任领导人的地位,但让他在卸任时更难交班。[30] 然而,关于民主是财富的结果、财富的原因,还是与这两个过程无关离定论尚远。[31] 另一研究表明,经济发展依赖于一个国家的政治稳定来促进民主。[32]

Adam Przeworski 和 Fernando Limongi 认为,虽然经济发展降低了民主国家转变为威权主义的可能性,但没有足够的证据得出发展导致民主化(将威权国家转变为民主国家)的结论。[33] 经济发展可以在中短期内提高公众对专制政权的支持。[34] Andrew J. Nathan 认为,对于经济发展导致民主化的论点,中国是一个有问题的案例。[35] Michael Miller 发现,发展增加了“在脆弱和不稳定的政权中实现民主化的可能性,但从一开始就不太可能出现这种脆弱性”。[36]

有研究表明,更大程度的城市化通过各种途径促进民主化。[37][38] 2016年的一项研究发现,优惠贸易协定(英语:preferential trade agreements)“鼓励一个国家的民主化,特别是如果优惠贸易协定合作伙伴本身就是民主国家”。[39]

许多学者和政治思想家将庞大的中产阶级与民主的出现和维持联系起来[27][40], 但也有人对此提出质疑。[41]

Daron Acemoglu 和 James A. Robinson 认为现代化理论不能解释政治发展的各种路径,“因为它在经济和政治之间建立了一种不以制度和文化为条件的联系,并且假定一个明确的终点—例如,‘历史的终结’”。[42]

Gerardo L. Munck 对 Lipset 论点的研究进行的元分析表明,大多数研究不支持更高水平的经济发展导致更多民主的论点。[43]

社会学家 Barrington Moore Jr. 指出,权力在阶级之间的分配—农民、资产阶级和土地贵族—以及阶级之间联盟的性质决定了民主、专制或发生共产主义革命。[44] Moore 还认为至少存在“通向现代世界的三种途径”—自由民主主义、法西斯主义和共产主义—每一种都源于工业化的时机和转型时期的社会结构。因此,Moore 挑战了现代化理论,强调没有一条通往现代世界的道路,经济发展并不总能带来民主。[45]

Moore 的部分论点广遭质疑。Dietrich Rueschemeyer、Evelyne Huber 和 John D. Stephens 对 Moore 对资产阶级在民主化中的作用的分析提出质疑。[46] Eva Bellin 认为,在某些情况下,资产阶级和劳工更有可能支持民主化,但在其他情况下则不太可能。[47] Julio Samuel Valenzuela 认为,与 Moore 的观点相反,智利的土地精英支持民主化。[48] James Mahoney 进行的综合评估得出结论,“Moore 关于民主和威权主义的具体假设仅获得有限且有条件的支持”。[49]

2020 年的一项研究将民主化与农业机械化联系起来:随着地主精英越来越不依赖对农业工人的镇压,他们对民主的敌意也越来越小。[50]

根据政治学者 David Stasavage 的论述,代议制政府“更有可能在一个社会因多个政治分歧而分裂时出现”。 2021年的一项研究发现,通过多元化(反映社会的不同阶层)出现的宪法更有可能引发自由民主(至少在短期内)。[51]

Robert Bates 和 Donald Lien 以及 David Stasavage 认为,统治者对税收的需求使拥有资产的精英拥有讨价还价的能力,要求对公共政策发表意见,从而产生民主制度。[52][53][54] 孟德斯鸠认为,商业的流动性意味着统治者必须与商人讨价还价以便向他们征税,否则他们将领导国家或隐藏他们的商业活动。[55][56] Stasavage 认为,欧洲国家的小规模和落后,以及欧洲统治者的软弱,在罗马帝国垮台后意味着欧洲统治者必须获得其人民的同意才能有效统治。[53][54]

根据 Clark、Golder 和 Golder 的说法,Albert O. Hirschman 的“exit, voice, and loyalty”模型的一个应用是,如果个人有合理的退出选择,那么政府可能更有可能民主化。James C. Scott 认为,当人口处于流动状态时,政府可能会发现很难对其行使主权。[57] Scott 还断言,退出可能不仅仅包括从强制国家领土的物理退出,还可以包括对强制的一些适应性反应,这使得国家更难以主张对人口的主权。这些应对措施可能包括种植政府更难统计的农作物,或畜养流动性更强的牲畜。事实上,一个国家的整个政治安排都是个人适应环境,选择是否留在领土上的结果。[58] 如果人们可以自由移动,那么“exit, voice, and loyalty”模型预测国家必须代表该人口,并安抚人口以防止他们离开。[59] 如果个人有合理的退出选择,那么他们就能够更好地借由退出威胁来约束政府的任意行为。[60]

Daron Acemoglu 和 James A. Robinson 认为,社会平等与民主转型之间的关系是复杂的:人们在平等社会中反抗的动机较小,因此民主化的可能性较低。在一个高度不平等的社会(例如,种族隔离制度下的南非),民主制度下财富和权力的重新分配对精英阶层非常有害,以至于他们会竭尽全力阻止民主化。民主化更有可能出现在中间的某个地方,在那些精英们做出让步的国家,因为他们认为革命的威胁是可信的,并且让步的成本不太高。[61] 这一预期与实证研究一致,表明民主在平等社会中更加稳定。[28] Acemoglu 和 Robinson 还认为,精英与社会之间关系的性质决定了是否会出现稳定的民主制度。当精英过度统治时,就会出现专制国家。当社会过度支配时,就会出现弱势(英语:weak)国家。当精英和社会处于平衡状态时,就会出现包括全体成员(英语:inclusive)的国家。[62][63]

Carles Boix、Stephan Haggard 和 Robert Kaufman,以及 Ben Ansell 和 David Samuels 提出了研究不平等与民主之间关系的其他方法。[64]

一些研究表明,开采石油而来的财富会降低民主水平并加强专制统治。[65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] 根据 Michael Ross 的说法,石油是唯一“一直与较少民主和更糟糕的制度”相关,并且是“绝大多数研究中的关键变量”,用于识别某种类型的资源诅咒效应。[75] 2014年的一项元分析证实了开采石油而来的财富对民主化的负面影响。[76]

Thad Dunning 对厄瓜多尔重返民主提出了一个合理的解释,该解释与自然资源经济租鼓励威权政府的传统观点相矛盾。Dunning 提出,在某些情况下,自然资源经济租(例如通过石油获得的经济租)会降低对精英实施分配性政策或社会性政策的风险,因为国家有其他收入来源来资助,而不是借由精英财富或收入。[77] 在饱受严重不平等困扰的国家,例如 1970年代的厄瓜多尔,其结果是民主化的可能性更高。[78] 1972年,军事政变推翻了政府,这在很大程度上是因为精英们担心会发生再分配。[79] 同年,石油成为该国日益增长的财政来源。虽然经济租被用来资助军队,但1979年最终的第二次石油繁荣与该国的重新民主化并行。[79] 正如 Dunning 所说,厄瓜多尔的重新民主化可以归因于石油经济租的大幅增加,这不仅使公共支出激增,而且安抚了精英成员间对再分配的恐惧。[79] 对厄瓜多尔资源经济租的开采使政府能够实施物价和工资政策,使公民受益,而精英阶层无需付出任何代价,并允许民主制度的平稳过渡和发展。[79]

历史学家 Stephen Haber 和政治学者 Victor Menaldo 认为“对自然资源的依赖不是一个外源性变量(英语:exogenous variable)”,并发现当对自然资源与民主之间关系的检验考虑到这一点时“资源依赖的增加与威权主义无关”。[80]

一些人声称某些文化比其他文化更有利于民主价值观。这种观点很可能是民族中心主义的。通常,西方文化被认为是“最适合”民主的,而其他文化则被描述为包含使民主难以实现或不受欢迎的价值观。这个论点有时被不民主的政权用来为他们未能实施民主改革辩护。然而,今天有许多非西方民主国家示例包括:印度、日本、印度尼西亚、纳米比亚、博茨瓦纳、台湾和韩国。[81]

Samuel Phillips Huntington 提出了有影响力但也有争议的关于儒教和伊斯兰教的论点。Huntington 认为,“在实践中,儒家或受儒家影响的社会一直不适合民主”[82],他还表示“伊斯兰教义……包含对民主既有利又不利的因素”,但他普遍认为伊斯兰教是民主化的障碍。[83] 相比之下,Alfred Stepan 对不同宗教和民主的兼容性更为乐观。[84]

Steven Fish 和 Robert Barro 将伊斯兰教与不民主的结果联系起来。[85][86] 然而,Michael Ross 认为,与伊斯兰教相比,穆斯林世界某些地区缺乏民主与资源诅咒的不利影响有更多关系。[87] Lisa Blaydes 和 Eric Chaney 将西方和中东之间的民主分歧与穆斯林统治者对马木路克的依赖联系起来,而欧洲统治者不得不依赖当地精英的军事力量,从而使这些精英获取推动代议制政府的议价能力。[88]

Robert Dahl 指出,拥有“民主政治文化”的国家更倾向于民主化和民主政体的存续。[2] 他还认为,文化的同质性和小规模有助于民主的生存[2][89];然而,该些观点遭受质疑。[90]

2012 年的一项研究发现,非洲有新教传教士的地区更有可能成为稳定的民主国家。[91] 但是,2020 年的一项研究未能验证前述发现。[92]

Sirianne Dahlum 和 Carl Henrik Knutsen 对 Ronald Inglehart 和 Christian Welzel 之现代化理论修正版本进行了检验,该理论侧重于经济发展引发的被认为有利于民主化的文化特征。[93] 他们发现 Inglehart 和 Welzel 的论点“没有实证支持”,并得出结论认为“自我表现的价值观(英语:Self-expression values)不会提高民主水平或民主化机会,也不会稳定现有的民主国家”。[94]

长期以来,人们一直认为教育可以促成稳定和民主的社会。[95] 有研究指出,教育会带来更大的政治容忍度,增加政治参与的可能性并减少不平等。[96] 也有研究发现教育水平的提高提高了民主水平,教育的民主化效应在贫穷国家更加强烈。[96]

人们普遍认为,民主和民主化是全世界初等教育扩张的重要推动力。然而,来自教育之历史性趋势纪录的新证据挑战了这一说法。对 109 个国家从 1820 年到 2010 年就学人口比例进行的分析发现,民主化增加了全世界接受初等教育的机会这一说法并没有得到支持。向民主的过渡往往与初等教育的加速扩张同时发生,但在仍然不民主的国家也观察到了同样的加速。[97]

公民社会是指促进公民利益、优先事项和意愿的非政府组织和机构的集合。社会资本是指社会生活的特征—网络、规范和信任—允许个人共同行动以追求共同的目标。[98]

Robert Putnam 认为,某些特征使社会更有可能拥有公民参与文化,从而导致更具参与性的民主政体。根据 Putnam 的说法,拥有更密集的公民参与横向网络的社群能够更好地建立“信任、互惠和公民参与的规范”,从而实现民主化和运作良好的参与式民主。将意大利北部拥有密集横向网络的社区与意大利南部拥有更多垂直网络和侍从主义关系的社区进行对比,Putnam 断言后者从未建立一些人认为成功民主化所必需的公民参与文化。[99]

Sheri Berman 反驳了 Putnam 的公民社会有助于民主化的理论,他表示,就魏玛共和国而言,公民社会促进了纳粹党的崛起。[100] 根据 Berman 的说法,第一次世界大战后德国的民主化使该国的公民社会得以重新发展;然而,Berman 认为,这个充满活力的公民社会最终削弱了德国内部的民主,因为它因排他性社群组织的建立而加剧了现有的社会分歧。[101] 随后的实证研究和理论分析为 Berman 的论点提供了支持。[102] 政治学者 Daniel Mattingly 认为,中国的公民社会帮助中国的专制政权巩固控制。[103] Clark、M. Golder 和 S. Golder 还认为,尽管许多人认为民主化需要公民文化,但通过对过去研究的多次重新分析得出的经验证据表明,这一主张仅得到部分支持。[104] Philippe C. Schmitter 还断言,公民社会的存在并不是向民主过渡的先决条件,而是民主化之后通常是公民社会的复苏(即使它先前不存在)。[105]

根据一些研究所示,民主抗议与民主化有关。根据自由之家的一项研究,在自 1972 年以来独裁政权垮台的 67 个国家中,非暴力公民抵抗在 70% 的时间里产生了强大的影响。在这些转变中,变革不是通过外国入侵催化的,也很少通过武装起义或自愿的精英驱动的改革,而绝大多数是由受民主主义影响的公民社会组织利用非暴力行动和其他形式的公民抵抗,如罢工、抵制、公民不服从,以及群众抗议等。[106] 2016 年的一项研究发现,在 1989 年至 2011 年间的所有民主抗议案例中,约有四分之一导致了民主化。[107]

军队可以作为政权更迭的国内源头,武装部队对自身在政治场域中的角色认定要么鼓励他们干政,要么限制他们不参与政治。这种动态在军队如何应对民主化方面发挥着关键作用。有人认为,在萨尔瓦多从专制统治过渡期间,军方在政治领域的统治限制了文职民主政权的巩固。[108] 同样,在分析苏哈托政权之后印度尼西亚军队的作用时,人们认识到,将武装部队干涉政治合法化之“双重功能”是该国民主化的障碍。[109] 这些案例研究之间的一致性表明,政治自治程度较高的国家往往会抑制民主化。

Dankwart A. Rustow、Guillermo O'Donnell 和 Philippe C. Schmitter 等学者表示不存在民主化之结构性“大”因素。他们转而强调民主化进程如何以一种更加偶然的方式发生,这取决于由威权向民主转变过程中掌权之精英的特征和所处情势。[19]

O'Donnell 和 Schmitter 提出了一种向民主过渡的策略性选择途径,强调了它们是如何被不同参与者的决定所驱动的,以应对一系列核心困境。分析集中于四个参与者之间的互动:属于现任独裁政权的强硬派和温和派,以及反对该政权的温和派和激进派。[110]

Adam Przeworski 使用基本的博弈论分析了统治者和反对派在向民主过渡过程中的相互作用。他强调政治和经济转型的相互依存关系。[111]

学者们认为,民主化进程可能是由精英驱动的,也可能是由专制体制的现任掌权者驱动,作为这些精英在大众对代议制政府的要求中保持权力的一种方式。[112][113][114][115] 如果镇压的成本高于放弃权力的成本,威权主义者可能会选择民主化和包容性制度。[116][23][117] 根据 2020 年的一项研究,在独裁执政者的政党实力较高的情况下,独裁领导的民主化更有可能带来持久的民主。[118] 然而,Michael Albertus 和 Victor Menaldo 认为,即将离任的独裁者实施的民主化规则可能会扭曲民主,有利于即将离任的独裁政权及其支持者,从而导致难以摆脱的“坏”制度。[119] 根据 Michael K. Miller 的说法,精英驱动的民主化特别有可能发生在(国内或国际的)重大暴力冲击之后,这些冲击为专制政权的反对者提供了机会。[117] Dan Slater 和 Joseph Wong 认为,亚洲的独裁者选择在他们处于强势地位时实施民主改革,以保持和振兴他们的权力。[115]

根据政治学者 Daniel Treisman 的一项研究,有民主化理论认为独裁者“故意选择分享或放弃权力。他们这样做是为了防止革命、激励公民参与战争、激励政府提供公共财,提出比其他精英对手更具竞争性的“竞标价格”,或限制派系暴力。”他的研究表明,在许多情况下,“民主化的发生不是因为现任精英选择了民主化,而是因为他们在试图阻止民主化时犯了错误,削弱了他们对权力的控制。常见的错误包括:发动选举或军事冲突,结果却输了;无视民众动乱而被推翻;启动有限而随后失控的改革;还有选择一个低调的民主主义者作为领导者。这些错误反映了众所周知的认知偏误,例如过度自信和控制错觉”。[120]

Sharun Mukand 和 Dani Rodrik 质疑精英驱动的民主化会产生自由民主。他们认为,低水平的不平等和微弱的认同差距是自由民主出现的必要条件。[121] 2020年一项研究发现,与精英推动的民主化相比,通过自下而上的和平抗议进行的民主化导致了更高水平的民主和民主稳定。[122]

根据研究,在从非民主到民主的过渡过程中,军事独裁更有可能转变为民主。君主制、文职专政和军政府这三种专政类型因其各自目标而采用不同的民主化方法。君主专制和文职专政寻求通过君主的世袭统治或文官独裁者的压迫来无限期地掌权。军事独裁政权夺取权力,充当看守政府,以取代他们认为有缺陷的文职政府。军事独裁更有可能过渡到民主,因为一开始,它们本来是权宜之计,预定在可被接受的政府形成时交出权力。[123][124][125] 这些政权的过渡模式是谈判,这与民主的建立非常吻合,通常通过谈判实现。自 1945 年以来,31% 的军人统治过渡带来了稳定、长寿的民主政体,而只有 16% 的过渡来自个人专政政权。[126] 马里从军事独裁到平民民主的和平过渡是一个成功地从军事独裁过渡到民主政权的例子。[127]

军队本身可以作为政权更迭的国内来源。武装部队的政治身份要么鼓励他们干预平民政治,要么限制他们不参与政治。武装部队中的个人将其地位归因于其政治身份的程度决定了其集体将如何应对民主化。政治身份被定义为个人描述自己和他人的方式。当一个群体动员起来以促进其利益或捍卫对其群体的威胁时,身份就会被政治化,它塑造了个人对政府行动的期望。[128] 在审视从威权主义到民主的过渡时,军队的集体政治认同在他们对民主化的反应方式中发挥着重要作用。[129][130] Knut Walter 和 Phillip James 认为,在萨尔瓦多从独裁统治过渡期间,军方在政治领域的统治限制了文职民主政权的巩固。[131] 同样,在分析苏哈托政权之后印度尼西亚军队的作用时,本名纯认识到“双重功能”是一种使武装部队干涉政治合法化的论述,是该国民主化的障碍。[132] 这些案例研究与其他国家的调查结果一致表明,政治自治程度较高的国家往往会抑制民主化。

根据研究,内部冲突的威胁会促使政权做出民主方面的让予。2016 年的一项研究发现,撒哈拉以南非洲地区干旱引发的骚乱导致政权因担心冲突而做出这类让予。[133]

Mancur Olson 认为,民主化过程发生在精英无法重建专制制度时。Olson 认为,当选区的全体选民或认同群体在一个地理区域内混合时,就会发生这种情况。他断言,这种混合的地理选区要求精英们通过民主和代议制机构来控制该地区,并限制相互竞争的精英团体的权力。[134]

一项分析发现“与独裁国家中其他形式的领导更替—例如政变、选举或任期限制—相比,后者在大约一半的情况下会导致政权垮台,独裁者的死亡是非常无关紧要的。......(1946年至2014年)79 名独裁者在任期间去世.....在绝大多数情况下(92%),独裁者死后政权仍然存在”。[135]

Jeffrey Herbst 解释了欧洲国家的民主化是如何通过战争促进的政治发展实现的,这些“欧洲案例的教训表明战争是国家形成一个重要的原因…”。[136] Herbst 写道,战争和邻国入侵的威胁导致欧洲国家更有效地征税,迫使领导人提高行政能力,并促进国家统一和民族认同感(在国家与其公民间一种普遍且强而有力的连结)。[136] Herbst 写道,在许多地区,“国家正在一个全新的环境中发展”,因为它们大多“在不必诉诸战争的情况下获得了独立[136],并且自独立以来没有面临过安全威胁”。Herbst 指出,最强大的非欧洲国家,韩国和台湾,“大致上是‘处于(与邻国)冲突状态中’的国家,它们在一定程度上受到几乎持续不断的外部侵略威胁的影响”。[136]

Elizabeth Kier 质疑全面战争促进民主化的说法,在第一次世界大战期间的英国和意大利的案例中表明,意大利政府在第一次世界大战期间采取的政策引发了法西斯主义的反弹,而英国政府对劳工的政策破坏了更广泛的民主化。[137]

战争可能有助于在向民主过渡之前的国家建构,但战争主要是民主化的严重障碍。民主和平理论的拥护者认为民主导致和平,而领土和平理论(英语:democratic peace theory)则相反,认为和平导致民主。事实上,一个国家的战争和领土威胁很可能会增加威权主义并导致专制。这得到历史证据的支持,表明在几乎所有情况下,和平都先于民主。许多学者认为,民主导致和平的假设几乎没有得到支持,但和平导致民主的相反假设却得到了强而有力的证据支持。[138][139]

Christian Welzel 认为,生存安全的确保会导致有助于解放的文化价值观和对民主政治组织的支持。[140] 这与基于演化心理学的理论是一致的。所谓的Regality理论显示,在战争或感知到集体危险的情况下,人们会产生对强势领导人和专制政府形式的心理偏好。另一方面,在和平与安全的情况下,人们将支持平等主义价值观和对民主的偏好。因此,人们若感知到集体危险,社会便容易朝向支持专制政权的方向发展,但人们若感知到安全能被确保,则将朝向支持民主体制的发展方向。[141]

许多研究发现,国际机构的影响有助于促进民主化。[142][143][144] Thomas Risse 在 2009 年写道,“关于东欧的文献达成共识,即欧盟成员国的观点对新民主国家具有巨大的引导效果”。[145] 学者们还将北约的扩张与在民主化中发挥作用联系起来。[146] 国际力量可以显著影响民主化。民主思想的传播和国际金融机构要求民主化的压力等全球力量导致了民主化。[147]

欧盟为民主的传播做出了贡献,特别是借由鼓励成员国进行民主改革。[145]

Steven Levitsky 和 Lucan Way 认为,与西方的密切关系增加了冷战结束后民主化的可能性,而与西方关系较弱的国家则采用了竞争性的专制政权。[148][149]

2002 年的一项研究发现,区域组织的成员资格“与 1950 年至 1992 年期间向民主的过渡有关”。[150]

2004 年的一项研究没有发现外国援助导致民主化的证据。[151]

有时,民主化是经由军事干预强加,例如二战后的日本和德国。[152][153] 在其他情况下,非殖民化有时会促进民主制度的建立,但很快就会被独裁政权所取代。例如,叙利亚在冷战初期脱离法国强制控制获得独立后,未能巩固民主,最终崩溃,取而代之的是阿拉伯复兴社会党-叙利亚地区的独裁统治。[154]

Robert Dahl 指出,外国干预导致民主失败,引述了苏联对中欧和东欧的干预以及美国对拉丁美洲的干预。然而,随着前殖民地获得独立并实施民主,帝国的去合法化促进了民主的出现。[2]

Seymour Martin Lipset 试图解释为什么北美发展出稳定的民主而拉丁美洲却没有,他认为,原因在于殖民化的初始模式、新殖民地随后的经济合并过程,还有独立战争的差异。英国和伊比利亚的不同历史被视为创造了影响民主前景的不同文化遗产。[157] James A. Robinson 提出了相关的论点。[158]

学者们讨论了事情发生的顺序是有助于还是阻碍民主化进程。早期的讨论发生在 1960 年代和 1970 年代。Dankwart Rustow 认为,“‘最有效的顺序’是依次追求民族团结、政府权威和政治平等”。[159] Eric Nordlinger 和 Samuel Phillips Huntington 强调“在大众参与政治出现之前发展有效的政府机构的重要性”。[160] Robert Dahl 认为,“较早和较稳定的多头政体中最常见的顺序是……的某种近似值。[161]

在 2010 年代,讨论集中在国家建构和民主化之间顺序的影响上。Francis Fukuyama 响应 Huntington 的“国家至上”论点,并认为那些“民主先于现代国家建构的国家在实现高品质治理方面遇到了更大的问题”。[162] 这一观点得到了 Sheri Berman 的支持,他对欧洲历史进行了全面的检视,并得出结论认为“顺序很重要”,并且“没有强大的国家……自由民主即使不是不可能也很难实现”。[163]

然而,这种国家优先的论点受到了挑战。依靠对丹麦和希腊的比较,以及对 1789 年至 2019 年 180 个国家/地区的定量研究,Haakon Gjerløw、Carl Henrik Knutsen、Tore Wig 和 Matthew C. Wilson 等研究者表示,“几乎找不到支持国家优先论点的证据”。[164] 基于对欧洲和拉丁美洲国家的比较,Sebastián Mazzuca 和 Gerardo Munck 指出,与国家优先的论点相反,“政治发展的起点较少比国家与民主的关系是否是一个良性循环更重要,它会触发相互强化的因果机制”。[165]

与性别和种族相关的批评

对 Samuel Phillips Huntington 提出的分期方法的批评之一是它“忽视了普选的要求”。[166] 相关地,正如 Pamela Paxton 所示,“当妇女被纳入民主措施时,(Huntington 所提出之)民主浪潮的概念不再得到有力支持”。[167] Paxton 指出,一旦考虑到妇女的选举权,数据就会显示“从 1893 年到 1958 年是一个漫长、持续的民主化时期,只有与战争有关的逆转”。[168]

在民主化理论中已经发现了两个广泛的问题。Georgina Waylen 认为,缺乏按性别分类进行的研究途径一直是一个突出的问题。[169] Michael Hanchard 对有关文献进行了全面回顾,并认为该类理论并未充分承认基于族裔民族主义和种族的等级制度如何塑造民主化的进程和前景。[170]

结果

在一些人看来,民主被认为对政治发展有正面功效,例如在政治体制方面,民主化会带来更多公民自由与政治权利,包括司法与立法机构等权力制度的分化与相互制衡,贪污腐败的减少等等。在经济方面,有些人主张民主化能够加强对财产权的保护,减少国家对经济活动的干预。在社会平等方面,民主化使得多数中下阶级成员获得选票与言论自由,在多党竞争的公平选举之下,通常会导致社会福利等大规模重分配政策的发展,因此在非社会主义社会可以减少贫富差距[171]。

然而,民主的长期制度表现,并不能解释短期民主化过程里的种种制度变迁与治理表现,这是因为民主化是各阶级或各派政治势力出于自我利益所进行的冲突与妥协,在民主自由的各种权利与制度巩固之前,经常会导致社会运动的蓬勃发展与严重的政治斗争,也不能保证必然发展出较好的政治制度。民主化过程中经常出现经济混乱或衰退、领导人政治贪腐甚至贫富差距恶化等短期现象。

民主化也不是历史上必然的发展趋势,而是结构与策略因素混合的结果之一[172]。如同三波民主化逆转所显示的教训,失败的民主可能会导致威权主义的复兴或军事政变。因此,民主运动的终点可能是民主巩固或是威权反扑甚至军事镇压。

民主化的终点通常被定义为各种民主自由的权利保障制度趋于稳定,而民主政权崩溃概率极低的状态,经验上来说,通常是以自由且公平选举下正常的两次政党轮替作为民主已经巩固的界限[173]。事实上,新的权力势力或统治阶级可能不善于治理经济事务、或出于自利而贪污腐化,文人对军队的管理(例如裁军)也常导致政变的危险,要达成民主巩固的目标并不容易,种种困难常导致反民主势力或部分受害者的反扑,甚至让新的势力领袖变成新的独裁者。

民主崩溃与再威权化

在进程过速(即一世代人内,30年左右完成民主化),民主巩固无法实现的状态下,经常会出现反民主化/再威权化的逆流,例如苏联解体后的俄罗斯及大部分加盟共和国(如俄罗斯总统叶利钦、乌克兰总统库奇马、白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克总统纳扎尔巴耶夫、乌兹别克总统卡里莫夫、土库曼总统尼亚佐夫、塔吉克总统拉赫莫诺夫、吉尔吉斯总统阿卡耶夫、阿塞拜疆总统阿利耶夫、格鲁吉亚总统谢瓦尔德纳泽、亚美尼亚总统谢尔日·萨尔基相)、六四事件后的中华人民共和国、阿拉伯之春后的部分中东国家、反修例运动后的香港等。

反民主逆流通常以政府限制言论自由、管制社会抗争或者非正常的政党轮替(比如暗杀国家领导人,以(有意煽动的)社会运动推翻公平选举的领袖,利用军警推翻或控制领导人)为起点,逐渐修改法律缩小公民自由与政治权利,打击特定群体,甚至宣布某种国家紧急状态或战争状态,最后以非民主选举的领袖夺取权力或领袖重新恢复威权化并稳定统治权力而告终[174]。

新的非民主政权必须取得国际支持与稳定的政治结盟,除了掌握军队以外,通常必须获得邻近强权与国内有力阶级的支持,例如行政官僚、大资本家或地主等等,或者采取极权主义的做法,动员群众或以武力镇压彻底消灭国内的阶级敌人。其次,统治者必须尽快控制经济活动以取得稳定的财政收入(至少必须养活军队跟干部)。此外,威权主义体制还必须建立不流血的接班制度,否则领导人的死亡或统治菁英的内斗,经常导致独裁政体一夕瓦解[175]。

虽然民主巩固很难,但是要巩固威权主义也十分困难。威权主义有其内在的结构弱点,不但必须获得强权支持,而且面对控制军队、警察,管制媒体,网络与教育内容,压制反对势力或中下阶级的公民组织,控制或管理经济以便成功收税,选定接班人(而不被自己的接班人提前推翻或事后批斗)等问题,这些经常成为威权主义政治危机的来源。

如同许多政治学家指出的,失去信仰的威权主义依赖的统治工具归根结底只是谎言、恐惧与暴力[176],被压制的公民社会只是在等待崛起的时机。民主化的起源之一,可能就是威权主义内在矛盾的爆发,而在这之后民主社会的建构,则是公民意识的崛起。

民主化程度的测量方式

民主化的研究者经常必须面对如何测量一国民主或自由程度并且从事跨国比较的问题. 这个技术问题可以参考Munck(2009)[177] 。在国际政治上较有影响力的指标包括自由之家与Polity IV等测量指标。

参考文献

外部链接

关联条目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.