旗头

来自维基百科,自由的百科全书

旗头在广义上指清朝旗人(满族)成年女性发饰,包括辫发盘头、钿子、小二把头、二把头、架子头、大拉翅等形式[1]:115。在狭义上指二把头、架子头、大拉翅[1]:88—89。

历史演变

清朝前期的后金时代,女性发型简单。男女幼年时皆髡发。女子待嫁时开始蓄发,梳成发辫,并留齐眉刘海。已婚妇女将辫子改挽发髻,又称上头。皇太极妃嫔、顺冶帝生母孝庄文皇后留下的画像,显示辫发盘头的典型形式。发辫盘于脑后,并无配饰[1]:115。

康熙朝,旗人妇女发饰在包头的基础上,在头巾或头发上插头饰。由于常服均为素色、无花纹、无装饰,所以当时发饰并不夸张[1]:115。而在节庆、喜庆场合,以命妇为代表的旗人妇女以钿子装扮。钿子做为盛装发饰沿用至清末[4]:58。雍正、乾隆时,钿子逐步发展,样式逐渐丰富,成为特别的发饰[1]:115。

乾隆时,清宫后妃的小二把头亦有发展[1]:115,其原型是清初的软翅头。小两把头由于是真发梳成,不能承受贵金属制成的发饰重量,后逐渐改良为二把头。相传是由道光帝孝全成皇后创造出二把头[5]:129[1]:115—116。

道光至光绪时期,二把头是旗人妇女日常发饰[1]:115。梳发时需以榆树皮泡的水定型。而二把头加入假发、发架,发展为架子头。光绪时,架子头又演变成大拉翅,成为晚清时标志性发饰。当时的主政者慈禧太后更被为大拉翅的推手。大拉翅的造型随时间发展,从小到大、从简到繁[6]:88—89。而脑后燕尾为呼应大拉翅,演变为大燕尾[5]:129。

形成晚清时期的京剧,以旗头(大拉翅[7]:74)、旗装为少数民族女性服饰,即使她们并不是清朝女性,亦非满族女性[2]:136。光绪年间画作《同光十三绝》中描绘的辽朝萧太后即是穿吉服、戴着花朵钿子的清朝命妇形象。2018年,电视剧《大宋宫词》制作时,受此类造型影响,以《清升平署戏曲人物扮相谱》中近似的造型为萧太后装扮[8]。当代清宫剧制作中,更常见以大拉翅做为清宫后妃和贵妇的发饰。即使她们是光绪朝之前的女性[3]。

图像

-

钿子实物

-

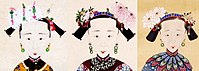

清宫《乾隆帝妃与嘉庆帝幼年像轴》的妃嫔,被认为是孝仪纯皇后,此画像中穿着应为当时的汉族装束,因此所戴的应非钿子而是汉人的假髻(罩发冠)。

-

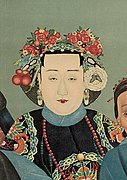

咸丰帝孝贞显皇后(慈安太后)吉服画像。该画像以钿子配合朝服,而非吉服冠。

-

1869年,John Thomson在北京拍摄的,佩戴钿子、身穿吉服的贵族妇女。

-

1870年代前后,John Thomson拍摄的,佩戴钿子、身穿吉服的贵族新娘。

-

嘉道年间的女词人顾太清画像

-

咸丰帝孝贞显皇后(慈安太后)画像——《慈竹延清图》、《璇闱日永图》中的二把头发型。

-

1869年,John Thomson在北京拍摄的,穿着宽大旗装的女性,她的二把头装饰简单,脑后造型呈八字型。

-

1869年,John Thomson在北京拍摄的二把头正面。

-

1869年,John Thomson在北京拍摄的二把头背面。

-

1869年,John Thomson在北京拍摄的照片。三名女性和女童模拟梳二把头的场景。女童有过髡发。

-

1869年,John Thomson在北京拍摄的照片。梳着二把头的旗人妇女展示的商品是女性佩戴的绒花。

注释

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.