後金

清朝前身 来自维基百科,自由的百科全书

後金(1616年2月17日-1636年5月15日),女真族首領努爾哈赤建立的政權。天命元年(1616年),努爾哈赤在赫圖阿拉(今遼寧省新賓滿族自治縣西老城)稱「汗」,國號「金」(滿語:ᠠᡳ᠌ᠰᡳᠨ

ᡤᡠᡵᡠᠨ,穆麟德轉寫:aisin gurun[參 1][註 1]),與明朝並立,是為清朝的前身。改國號前夕,後金已占據包括今中國東北、內蒙古和俄羅斯遠東地區南部的廣大地區。

此條目需要補充更多來源。 (2023年1月24日) |

自從明萬曆十一年(1583年)開始,努爾哈赤以十三副遺甲起兵逐步統一建州女真各部,萬曆二十一年(1593年)的古勒山之戰後努爾哈赤大體上統一女真各部控制現中國東北大部分地區,明萬曆四十三年(1615年),努爾哈赤在原有牛錄組織的基礎上,創建八旗制度。同時還命令下屬噶蓋與額爾德尼以蒙古文字為基礎創造滿文,公元1616年,努爾哈赤建國,國號金,年號天命,天命六年(1621年)移都遼陽(今遼寧省遼陽市)。天命十年(1625年)又遷都瀋陽,改號盛京(今遼寧省瀋陽市)。次年,努爾哈赤病逝,努爾哈赤第八子皇太極繼汗位。改年號天聰,天聰九年(1635年)皇太極征服漠南蒙古。同時,皇太極進一步完善後金的政治制度,設立內三院和六部、增設八旗蒙古和漢軍,廢除努爾哈赤統治時期的弊政,緩解後金統治下的滿漢矛盾,史稱「天聰新政」。天聰十年(1636年),皇太極稱帝,改元崇德,改國號曰「大清」,改族名曰「滿洲」。「後金」共經歷兩代二十年。[參 2]

國號

對努爾哈赤稱汗迄皇太極稱帝前,此政權國號究竟是「金」、「大金」、「後金」或皆曾使用,學界至今仍缺乏共識。一是主張「金」或「大金」是唯一國號;二是認為「後金」為唯一國號;三為「混合說」不否定「金」或「大金」但主張某段時期曾以「後金」為國號。[參 3]

歷史

中國東北地區歷史 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中國東北史前史 | ||||||||||||||

| 燕國 | (遼西郡) | 箕子朝鮮 | 東胡 | 肅慎 | 濊貊 | |||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| 秦朝 | (遼西郡) | |||||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| 西漢 | (遼西郡) | 衛滿朝鮮 | 匈奴 | |||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| (漢四郡) | 扶餘國 | 沃沮 | 高句麗 | |||||||||||

| 東漢 | (遼西郡) | 烏桓 | 鮮卑 | 挹婁 | ||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| (玄菟郡) | ||||||||||||||

| 曹魏 | (昌黎郡) | (公孫度) | ||||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| (玄菟郡) | ||||||||||||||

| 西晉 | (平州) | |||||||||||||

| 慕容部 | 宇文部 | |||||||||||||

| 前燕 | (平州) | |||||||||||||

| 前秦 | (平州) | |||||||||||||

| 後燕 | (平州) | |||||||||||||

| 北燕 | ||||||||||||||

| 北魏 | (營州) | 柔然 | 契丹 | 庫莫奚 | 室韋 | 勿吉 | ||||||||

| 東魏 | (營州) | |||||||||||||

| 北齊 | (營州) | |||||||||||||

| 北周 | (營州) | |||||||||||||

| 隋朝 | (柳城郡) | 突厥汗國 | 靺鞨 | |||||||||||

| (燕郡) | ||||||||||||||

| (遼西郡) | ||||||||||||||

| 唐朝 | (營州) | (松漠都督府) | (饒樂都督府) | (室韋都督府) | (黑水都督府) | 渤海國 (渤海都督府) |

(安東都護府) | |||||||

| 遼朝 | (上京道) (中京道) (東京道) |

女真 | 東丹國 | |||||||||||

| 定安國 | ||||||||||||||

| (東京道) | ||||||||||||||

| 金朝 | (東京路) | (上京路) | ||||||||||||

| 東遼 | 大真國 | |||||||||||||

| 元朝 | (遼陽行省) | |||||||||||||

| 明朝 | (遼東都司) | (奴爾干都司) | ||||||||||||

| 建州女真 | 海西女真 | 野人女真 | ||||||||||||

| 清朝 | (東三省:東三省總督·黑龍江將軍、吉林將軍、盛京將軍) | |||||||||||||

| (滿洲地區) | 帝俄外滿洲 | |||||||||||||

| 中華民國 (奉系軍閥) |

遠東共和國 | |||||||||||||

| 蘇聯遠東 | ||||||||||||||

| 東北最高行政委員會 滿洲國 | ||||||||||||||

| 蘇聯占領下的滿洲 | ||||||||||||||

| 中華民國 東九省 | ||||||||||||||

| 中華人民共和國 東北地區 |

俄羅斯聯邦遠東 | |||||||||||||

| 注 | 政區、政權大部在今東北三省者用粗體。 | |||||||||||||

| 參見 | ||||||||||||||

明初以後,散居在松花江流域和黑龍江流域的女真人紛紛向南遷徙,其中一支是猛哥帖木兒,他率領部眾離開斡朵里(今依蘭馬大屯一帶),南遷吉林乃至遼寧的東部和北部,幾經頻繁遷徙,逐漸形成了新的格局,成為建州女真的首領。這時的女真人分為三大部:一部以遼東洋河流域為中心的建州女真;一部是以明開原邊外,輝發河流域為中心的海西女真;一部是在松花江中下游,黑龍江流域的東海女真。建州女真、海西女真以農業為主,已經進入階級社會。東海女真仍以漁獵經濟為主,農業還處在萌芽,滯留在原始社會末期。[參 5]

明太祖時,明為包抄和壓抑北元殘餘勢力,於是在滿洲一帶設立遠東指揮使司,開始著手控制女真部的各個部落。明政府先後將建州女真分成三個衛,總稱「建州三衛」,其首領大多為女真部族的領袖,由明朝受封世襲鎮守邊疆地區。

建州女真猛哥帖木兒(努爾哈赤六世祖)時為明朝建州衛左都督,北方的部族兀狄哈勢力強大,南下壓迫建州女真。猛哥帖木兒被殺,建州部被迫南移,最終定居於興京,並併入建州衛。南移後,建州女真部與明朝交往密切,建州部社會生產力得到提高。

明萬曆二年(1574年),建州右衛都指揮使王杲沿邊作亂,被擊滅後,兒子阿台繼續和明軍對抗。遼東總兵李成梁又發動攻擊,嚮導覺昌安和兒子塔克世在混戰中死亡。這場戰爭使「建州三衛」瓦解,部落零散,各自為政。而此時正是塔克世之子努爾哈赤任明朝建州部首領。

明萬曆十四年(1586年),努爾哈赤被明政府襲封為指揮使,傳說以祖、父遺甲十三副,相繼兼併海西女真部,征服東海女真部,統一了分散在滿洲各地的女真各部。建州女真勢力日盛,明萬曆二十三年(1595年),明朝授予努爾哈赤龍虎將軍的稱號,其勢力更加強大。

隨著努爾哈赤對女真各部統一事業的發展,人口的集中,滿族民族共同體逐漸形成,特別是明萬曆十五年(1587年),宣布定國政以後,對內不斷地發布政令,對外交在、書信往來更加頻繁。作為民族的語言、文字已經成為歷史的和現實的需要了。明萬曆二十七年(1599年)二月,努爾哈赤鑒於本部移文往來,全部書寫蒙古文,再譯成蒙古語,十分不便。設想能以蒙古字編成滿字,書寫滿文。於是,努爾哈赤責令巴克什[註 2]額爾德尼、噶蓋去完成。就這樣,仿蒙古字書寫,以女真語音讀,創制了滿族文字,頒行國中。這就是後人所看到的無圈點滿文(也稱老滿文)。[參 6][參 7]

明萬曆三十一年(1603年),努爾哈赤在赫圖阿拉築城,將統治中心從費阿拉遷至該地。兩年後對外行文改用「建州國」國名。明萬曆三十三年(1605年),努爾哈赤致遼撫趙楫、總兵李成梁的呈文中說:「我努爾哈赤收管我建州國之人,看守朝廷九百五十餘里邊疆。」[參 8],以守疆名義索要更高權利,雖然地位仍與過去相同,聲勢則已不同以往。[參 9][參 10]明萬曆三十三年十一月十一日(1605年12月20日),努爾哈赤致書朝鮮邊將時更是自稱「建州等處地方國王」;但對明朝則仍稱「建州等處地方世放邊疆龍虎將軍」。[參 11][參 12]

努爾哈赤統一女真各部後,地域擴大,人口增多,因此迫切需要有一套比較完整的管理制度。明萬曆四十三年(1615年)十一月,努爾哈赤在原有牛錄組織的基礎上,創建八旗制度。八旗制度的特點是「軍政合一、兵民合一」,旗人「出則備戰,入則務農」,平時耕獵為民,戰時披甲當兵。這樣一來,努爾哈赤不僅將女真人統一編制起來,而且還建立起一支擁有數萬精兵的八旗軍隊。[參 13]

天命元年正月初一日(1616年2月17日),努爾哈赤在赫圖阿拉(今遼寧省新賓滿族自治縣西老城)稱汗,建元天命,定國號曰「金」,諸貝勒大臣上尊號曰「覆育列國英明皇帝」。命次子代善為大貝勒,弟舒爾哈齊次子阿敏為二貝勒,五子莽古爾泰為三貝勒,八子皇太極為四貝勒。命額亦都、費英東、何和禮、扈爾漢、安費揚古為五大臣,同聽國政。諭以秉志公誠,勵精圖治。[參 2][參 14]

天命三年二月十二日(1618年3月8日),努爾哈赤公布名為「七大恨」的討明檄文,起兵反明。[參 15]天命四年(1619年),後金與明朝的第一場關鍵戰役薩爾滸之戰爆發。明神宗任命楊鎬率領四路明軍合擊後金軍,準備直搗後金大本營赫圖阿拉。四路軍的主帥分別為山海關總兵杜松、遼東總兵李如柏、開原總兵馬林和遼陽總兵劉鋌。然而,明軍情報卻洩露給後金軍,使後金軍早有準備。結果努爾哈赤採取集中兵力、各個擊破的方法,以少勝多大敗明軍,從而改變了遼東的戰略格局,使得雙方力量對比發生了根本性的轉折。此後後金採取主動出擊的方針,並視明朝為「南朝」,儼然以「北朝」自居[參 16][參 17],而明朝相對於後金處於被動局面。

天命六年三月十三日(1621年5月4日),努爾哈赤於率重兵圍攻瀋陽。瀋陽城很堅固,而且埋伏火炮,故易守難攻。但由於城中降兵叛變以及後金軍不斷加強兵力,後金終攻克瀋陽城。同年,後金還成功攻取遼陽,並下令遷都遼陽。遼東城市接連淪入後金手中,戰無不勝的努爾哈赤更堅定了入主中原之志[參 18]。天命十年(1625年),後金又決定遷都瀋陽,並改瀋陽為盛京。

天命十一年正月十四日(1626年2月10日),努爾哈赤率領八旗勁旅十三萬,離開瀋陽,親征明朝,欲圖席捲關外城堡,直搗山海關。天命十一年正月十七日(1626年2月13日),渡過遼河以後,連下右屯(右屯衛)、大凌河、錦州、小凌河、香山、塔山、松山等城。天命十一年正月二十三日(1626年2月19日),直抵寧遠城下。寧遠守兵不足兩萬,前後左右俱被金兵隔斷,山海關雖有兵數萬,卻不敢來援。努爾哈赤諭守將降順說:「吾以二十萬兵攻此城,必破矣,爾眾官若降,即封授高爵。」明寧前道袁崇煥拒絕說:「吾當死守,沒有投降之理。」天命十一年正月二十四日(1626年2月20日),努爾哈赤下令進攻,騎兵步兵一擁而上,戰車、盾牌、鐵鉤俱至,萬矢齊發,「箭上城如雨,懸牌間如痹」、「奮力攻打」。[參 19]

明軍銃砲齊發,箭鏃如雨,打退了後金兵的多次進攻。後金兵隨後在板車厚盾的掩護下不斷攻城,袁崇煥令福建軍士羅立發西洋巨砲轟擊後金軍,十餘門大砲「從城上擊,周而不停,每砲所中,糜爛可數里」,「城上銃砲迭發,每用西洋砲則牌車如拉朽」。後金兵接近城牆時,用西洋方法修築的砲臺又發揮了作用,「門角兩台,攢對橫擊」,利用交叉火力殺傷大批敵軍。經過3天激戰,後金兵損失一萬七千餘人,努爾哈赤不得不率領殘兵返回瀋陽。這是他對明戰爭以來第一次遭受挫敗,他痛心地說:「朕自二十五歲征伐以來,戰無不勝,攻無不克,何獨寧遠一城不能下耶?」此役後金實際投入兵力6萬人,而明軍兵力約1.7萬人,明軍取得勝利,史稱寧遠大捷。寧遠戰役後,明清戰爭陷入一個相持階段。[參 20]

天命十一年八月十一日(1626年9月30日),努爾哈赤死於距瀋陽40公里外的靉雞堡,終年68歲。關於努爾哈赤之死,眾說紛紜,但都與寧遠戰役有關。據說努爾哈赤在此役中炮負傷,不治而亡。張岱的《袁崇煥列傳》中說:「大炮擊中清軍的黃龍幕,傷一神王。」《中國皇帝要錄》、《歷代帝王傳記》等均持此說,認為努爾哈赤在此役中負重傷,於是撤回瀋陽,不久病死。《明熹宗實錄》中則寫道:「大炮擊斃清軍一大頭目,清兵用紅布包裹抬走,放聲大哭。」有人推測,死者就是努爾哈赤。而日本學者稻葉君山《清朝全史》引朝鮮人記載,有名叫韓瑗的譯官,被袁崇煥請到了寧遠,親眼見到清軍被誘入外城。守城兵士先從城牆往下投擲矢石,又發地炮,殺得清兵人仰馬翻,於是撤退。第二天,袁崇煥派使者獻禮物給努爾哈赤說:「老將久橫天下,今日敗於小子,豈非數耶?」努爾哈赤本已負重傷,見到禮物,又聽到這些譏嘲之話,於是憤恚而死(《清代帝王后妃傳》)。[參 21][參 22]

天命十一年九月初一日(1626年10月20日),皇太極於瀋陽皇宮的大政殿舉行了隆重的登基典禮,定明年為天聰元年(1627年),並大赦國內。天命十一年九月初二日(1626年10月21日),皇太極與眾大小貝勒一同拜天盟誓。皇太極宣誓「敬兄長,愛子弟,行正道」;三大貝勒宣誓要「教養」、「善待」子弟,並要求子弟「聽其父兄之訓」,「忠於君上」,「力行其善道」;諸小貝勒宣誓不背叛「父兄之訓」,「盡忠於上」。作為父兄長輩,四大貝勒有教養子弟即諸小貝勒的責任;諸小貝勒則必須接受父兄的管束,以盡「子弟」的義務和責任。[參 23]

由於東邊的李氏朝鮮親明,而且明朝作戰時常有朝鮮兵參戰,皇太極遂以此為藉口下令攻打朝鮮,使得後者降伏。這場戰爭在朝鮮歷史上被稱為「丁卯虜亂」。此時山海關外,明政府只剩下錦州、寧遠、松山三個據地,其他已成為後金汗國的領土,從此後金基本控制了關外。不過,由於朝鮮王朝之後仍然奉行親明政策,皇太極於十年後再次下令進攻朝鮮,最終迫使朝鮮屈服並成為其屬國。這場戰爭在朝鮮歷史上被稱為「丙子虜亂」。

從17世紀初開始後金即與漠南蒙古(即今內蒙古自治區大部)察哈爾部發生一些小規模軍事衝突。不過直到此時,由於之前後金的羽翼實力尚未豐滿,努爾哈赤不敢同時與明朝和漠南蒙古進行兩線作戰。薩爾滸戰役大獲全勝後,後金繼續攻擊明朝駐守的鐵嶺,大傷元氣的明朝此時不得不向末代蒙古大汗林丹汗求援,並給予蒙古以經濟方面的好處。於是林丹汗急派內喀爾喀五部、科爾沁部率軍萬餘人馳援明軍,當蒙古援軍抵達鐵嶺時,後金軍已經攻陷鐵嶺,在數量占優且士氣高漲的後金軍的攻擊下,蒙古軍戰敗。鐵嶺、瀋陽之戰的失利使林丹汗的勢力退回到漠南蒙古境內。

皇太極即位後,決定在南下入關之前解決蒙古這個後背隱患,以避免重蹈金朝的覆轍。為消弱林丹汗的勢力,皇太極對蒙古各部採取聯姻、勸誘、征討一系列軟硬兼施的策略。而且由於林丹汗後期在西藏紅教喇嘛沙爾巴呼圖克圖的影響下皈依紅教,引起信奉黃教的蒙古眾多部的不滿,使得這些部落開始疏遠林丹汗。同時,在後金軍的優勢武力打擊下,漠南蒙古各部逐漸瓦解。林丹汗雖組織力量抵抗,但其下屬已逐漸離心離德,紛紛向後金投降。

天聰六年(1632年)四月,皇太極下令再次遠征林丹汗。參加這次遠征的蒙古部落有:喀喇沁、土默特、喀喇車里克、伊蘇特、扎魯特、敖漢、奈曼、科爾沁、阿魯科爾沁等漠南蒙古各部,組成強大的滿蒙聯軍,總兵力達10萬人之多,準備一舉消滅林丹汗的察哈爾部,統一漠南蒙古。皇太極親率大軍越過大興安嶺,連個察哈爾軍的影子也沒見到,後來才聽說林丹汗得知大軍來伐的消息,下令部眾凡有兩頭牛以上的家業者一律棄本土西逃,又派人把歸化城(今內蒙古自治區呼和浩特市)的牲畜全部趕過黃河,向青海方向狂奔。由於倉促撤退,遺棄的人馬箱重到處都是。[參 24]

天聰八年(1634年)五月,林丹汗在病交迫中抱恨終天,死於甘肅大草灘(今甘肅省天祝藏族自治縣境內)。[參 25]林丹汗死後,察哈爾部眾紛紛投往後金,只有汗室困守大漠。天聰九年二月二十六日(1635年4月13日),皇太極派多爾袞、岳托、薩哈璘和豪格等人率精騎一萬,遠征察哈爾餘部,收服林丹汗之子額哲。天聰九年四月二十八日(1635年6月12日),後金軍抵達額哲的駐地托里圖,額哲投降皇太極。[參 26][參 27]林丹汗不僅是察哈爾部的大汗,而且是蒙古各部的宗主。察哈爾部的滅亡,既是漠南蒙古全部歸於後金統治的標誌,也是成吉思汗創立的大蒙古國在其故土最終覆滅的標誌。察哈爾部被後金征服,明朝失去北面屏障,入塞通道被打開。[參 28]

滿洲原稱女真,滿洲這個詞出現得很晚,天聰九年十月十三日(1635年11月22日),皇太極發布詔諭:「我國原有滿洲、哈達、烏拉、葉赫、輝發等名,向者無知之人,往往稱為諸申。夫諸申之號,乃席北超墨爾根之裔,實與我國無涉。我國建號滿洲,統緒綿遠,相傳奕世。自今以後,一切人等,止稱我國滿洲原名,不得仍前妄稱。」上述的「諸申」即「女真」,都是![]() (Jušen)的漢文音譯。皇太極下令廢女真舊稱,定族名為滿洲(

(Jušen)的漢文音譯。皇太極下令廢女真舊稱,定族名為滿洲(![]() Manchu)。從此,滿洲族這個新的民族名稱便出現了,滿洲的名稱正式出現在歷史的典冊上。[參 29][參 30]

Manchu)。從此,滿洲族這個新的民族名稱便出現了,滿洲的名稱正式出現在歷史的典冊上。[參 29][參 30]

天聰十年(1636年)四月,諸貝勒大臣以遠人歸服、國勢日隆為理由,請求為皇太極上尊號,皇太極未允。後來薩哈璘說讓諸貝勒檢討過去,表示今後忠誠效力,皇太極答應可以考慮。然後皇太極又以「早正尊號」徵詢漢官儒臣的意見,鮑承先、寧完我、范文程、羅繡錦等都表示贊成。薩哈璘又召集諸貝勒各書誓詞,向皇大極效忠。「外藩」諸貝勒聞訊也請求上尊號,皇太極同意了。上尊號的準備活動至天聰十年(1636年)三月未大體就緒。[參 31]

天聰十年四月初五日(1636年5月9日),滿洲諸貝勒、固山額真,蒙古八固山額真,六部大臣,外藩蒙古貝勒及滿蒙漢文武官員齊集。大貝勒代善及內外諸貝勒、文武群臣共上表,分別以滿、漢、蒙三種文字書寫。多爾袞捧滿字表、巴達禮捧蒙字表、孔有德捧漢字表各一道,率諸貝勒大臣文武各官赴宮門跪下,皇太極在內樓,御前侍衛傳達,皇太極命滿、漢、蒙三重臣捧表入,諸貝勒大臣行三跪九叩頭禮,左右列班候旨。三重臣捧表至御前跪讀,文曰:「諸貝勒大臣文武各官,及外藩諸貝勒,恭維皇上承天眷佑,應運而興。當天下混亂之時,修德禮天,逆者威之以兵,順者撫之以德,寬溫之譽,施及萬方。征服朝鮮,統一蒙古,更獲玉璽,內外化成,上合天意,下協輿情。以是臣等仰天心,敬上尊號,一切儀物,俱已完備伏賜愈尤,勿虛眾望!」表中簡單回顧皇太極的功績,並且指出該功績足以讓皇太極順應天命,加皇帝之尊號。而且一再強調,加皇帝尊號其實是天意使然,不可推辭。皇太極表示同意,並發誓倍加乾惕,憂國勤政。消息傳出,眾皆踴躍歡欣,叩頭而出。[參 31]

崇德元年四月十一日(1636年5月15日),皇太極於盛京(今瀋陽)稱帝,正式祭告天地,受「寬溫仁聖皇帝」尊號,建國號大清,實際是把後金改為大清,改元崇德,即天聰十年為崇德元年。祭告天地完畢,在壇前樹鵠較射。從此中國歷史上的大清王朝誕生了。[參 30][參 31][參 32]

疆域

天聰末年征服漠南蒙古之後的後金國

後金建國之初,疆域東起日本海,西至遼東邊牆,南達鴨綠江,北接嫩江,佔據了今中國東北大部分地區。改國號前夕,其疆域已經擴展到明長城以北、外興安嶺和額爾古納河以南、西起戈壁、東至鄂霍次克海。「自東北海濱,迄西北海濱,其間使犬、使鹿之邦,及產黑狐、黑貂之地,不事耕種、漁獵為生之俗,厄魯特部落,以至斡難河源,遠邇諸國,在在臣服」。[參 33]

民族

後金的奠基者努爾哈赤在1616年宣布自己為大金皇帝,努爾哈赤生前的最高願望就是統一所有女真人的部落,認為野人女真「語言與我國相同,本皆我一國之民」,「聽漢人居山海關以西,我自居遼東地方,滿漢各自為國」,進而繼續完成在漠南蒙古已開始的對鄰國和相鄰民族的征服戰爭。[參 33]

首先後金進行的是反對漢人明朝統治的戰爭。同時在17世紀頭20年征服漠南蒙古,忙於內訌的漠南、漠北蒙古王公根本無力抵抗後金強有力的軍事威脅、外交壓力和分化戰略。後金統治者利用蒙古各部之間的矛盾巧妙的使他們的王公相互敵視,也就是藉助於他們對中國的依附和傳統的外交戰略方式,「以夷制夷」策略。從另一方面講,後金致力於利用蒙古的軍事力量達到自己的目的,不惜一切力量吸引蒙古那顏到自己方面來,如政治聯姻、豐富賞賜、高官厚爵、豐厚薪祿、貴重禮物和對不同部落的一系列的賄賂。正如當代德國女蒙古學家維拉尼克·法伊特指出的:「就象聯盟者出於巧妙的政治聯姻策略使得蒙古各部落象支持血緣親屬那樣支持了後金那一方。」在1624年努爾哈赤和科爾沁部結盟,然後在1626—1627年間又與扎魯特、巴林、敖漢、奈曼簽定了聯盟與友好條約。在這裡,毫無疑問後金和蒙古一定的民族、文化的密切關係發揮了自己的作用,利用某些習俗、文化和社會制度相似,後金統治者逐漸地向蒙古社會宣傳,強調兩個族群的「血緣」關係,利用蒙古的力量來打擊後金的主要敵人——中國的明朝。[參 34]

努爾哈赤一度收降漢人加入後金,但進占遼瀋之後掠漢人為奴。漢民、漢官不斷逃亡、反抗,還制定嚴厲的《逃人法》,凡被捉到的逃人統統處死,法律嚴苛卻沒有收到實際效果,社會騷動不安。[參 35]皇太極即位伊始,便對努爾哈赤晚年苛待漢人的政策進行了大膽糾正。天命十一年(1626)九月,皇太極發布安撫漢人的命令,使「漢官漢民皆大悅,逃者皆止,奸細絕跡」,有效排除了因為民族矛盾可能激發的諸多不穩定因素。[參 36]

政權建設

隨著女真(滿洲)部落的逐一歸併,人口也在不斷集結,作為對氏族社會傳統的革新者,努爾哈赤刻意打破了舊有的血緣政治習慣。他在改革牛錄制的同時,還設置「扎爾固齊」之職,來實現一個新政府的各項行政職能。天聰初年四大貝勒共同治理國政,後改為議政王大臣會議。[參 37]後金政權尚在關外之時,滿洲統治者就非常注重吸取明朝各種法律法規制度的利與弊,特別是皇太極建國稱帝后,逐漸意識到制度與立法的重要性。因而在明朝原有法例的基礎上,構建了一套以"參漢酌金"為基礎的法規法則。"參漢"意思就是借鑒明王朝時期的立法框架;"酎金"就是指結合女真族的風俗習慣等實際情況制定出一種因地適宜的法則。[參 38]天聰年間後金建立了「三院八衙門」,1630年還效仿明朝建制設立了六部。[參 36]

「巴克什」是後金時期對女真文人的稱呼,分為一般低級文職役吏和「賜號」貴族高官兩種,他們共同構成了後金時期的女真族知識分子群體。這些人中前者管理錢糧帳目,記錄文案檔冊,教授文化知識;後者創製滿文,翻譯漢文典籍,通使往來。[參 39]皇太極登基後還極力學習漢文化,並設立文館,詔著名翻譯家達海主持漢籍翻譯事宜,因「患國人不識漢字罔知國體,乃命文成公達海譯國語四書及三國志(此處指《三國演義》)各一部,頒賜耆舊,以為臨政規範。」精選了如《刑事會典》、《素書》、《三略》、《萬寶全書》、《通鑑》、《六韜》、《孟子》、《明會典》、《大乘經》等一批有關軍事、法律制度、歷史等方面著作,命儒臣譯為滿文。[參 40]

外交

自努爾哈赤發布七大恨正式誓師伐明之後,女真和明朝的關係徹底破裂,雙方在遼東一帶開展激烈的戰爭,皇太極即位後認為後金的國力尚不強大,遂謀求與明朝議和,爭取時間發展。然而,明朝君臣以歷史上宋金議和為鑑,拒絕了後金的談判要求,皇太極便將戰爭的責任推給了明朝,制定了徐圖漸進,通過削弱強敵和加強自身的方式,縮小兩者國力差距。[參 41]

朝鮮王朝保持多年對明朝奉行「事大」的傳統。明朝在16世紀末國勢日漸頹廢,使注重現實利益的朝鮮不得不與日益強大的後金政權建立關係。後金勢力的迅猛發展,迫使朝鮮國王光海君調整對中國的外交方略,由初期牢固遵守與明朝的傳統封貢關係,疏遠後金「不與此輩交通」,轉變為游離於明朝與後金之間,分別展開對明朝和後金的「兩面」外交交涉,即「不欲得罪於天朝,亦不欲激怒於彼賊(指努爾哈赤),欲為兩全」。朝鮮仁祖上台後,極力推行「親明斥金」外交政策,反倒招致後金的大軍壓境,後金在丁卯虜亂中強迫朝鮮締結不平等的「兄弟之盟」,在政治軍事關係上成為後金的半臣屬國。由於朝鮮對後金依然採用「交鄰」政策,在貿易、貢物等方面處處不與後金合作,由此導致新成立的清王朝對朝鮮的第二次軍事征討。[參 42]

經濟

在經濟上,女真實力一直有著顯著的增長。後金在與蒙古、朝鮮以及明朝的朝貢貿易和邊疆的城鎮貿易中,增強了自身的經濟實力。[參 43]17世紀早期,從歐洲和美洲流進明朝的白銀中,有25%流向了後金。[參 44]

然而後金遭到連年戰爭與自然災害的打擊,且為明朝封鎖,無法展開互市貿易,故而財用嚴重不足。另外,努爾哈赤晚年實行的壓迫政策,造成國內的主要勞動力──漢人紛紛逃亡和反抗。因此,後金的經濟一度崩潰,天聰元年(1626),「時國中大飢,其一金斗糧價銀八兩,民中有食人肉者。彼時國中銀兩雖多,然無處貿易,是以銀兩賤而諸物昂貴」。後金要求朝鮮開市通商,並索取大量歲幣或貢品,以彌補明朝關閉邊界貿易帶來的損失;皇太極數次入關襲擾的一個重要目的也是為了擄掠財富,以緩解國內的經濟壓力。[參 41]

軍事

努爾哈赤建立了的八旗制度將女真各部嚴密地組織起來,大大提高了戰鬥力。皇太極還利用漢軍八旗形成了一支經過特殊訓練的火器部隊,進一步增強了自身的軍事實力。

後金在對明徵戰的過程中促進了自身軍事技術變革。戰爭中皇太極充分認識到了紅夷大炮這種先進武器的威力。他在天聰三年(1629)「己巳之役」中,特意俘虜了明朝方面熟悉制炮、用炮技術的工匠和官員,讓他們為後金鑄造火炮。佟養性、丁啟明等鑄成「天佑助威大將軍」58炮,標誌著後金初步掌握了造炮技術。天聰七年(1633),在後金與東江鎮明軍對峙期間,孔有德、耿仲明因遭到內部排擠,統率曾受葡萄牙軍事顧問完整西式火炮訓練的3600名軍士向皇太極投降,他們不僅攜帶了包括10餘門紅夷炮在內的大量武器,而且還把葡萄牙人所傳授的、一般明軍都不曾完整掌握的鑄炮、操炮之法外傳,後金特別重視新式火炮的使用,極大地推動了軍事科技的發展。[參 41]

宗教

當時的女真人受薩滿教影響巨大,各部相繼設立了祭祀本部祖先神祇與本氏族世代守護神祗的「堂澀」,這就是後來清宮「堂子」的雛形。各部落遇有重大事項,都要叩拜堂子。除了堂子,薩滿對各部族的影響也十分巨大,甚至當時建房的選址也要由薩滿來決定,努爾哈赤建國時的都城赫圖阿拉就是薩滿用野雞占卜決定的地址。努爾哈赤滅掉哈達、朱舍里、長白山、輝發、葉赫、董鄂、烏拉、斐攸等部時,兵馬先破「堂色」,「掠祖像神器於貝勒馬前」。各部的神、神辭或被燒毀或被改造,以此割斷人們同以往世界的聯繫。在摧毀堂子的同時,努爾哈赤還屠殺了大量薩滿。通過在摧毀女真其他部落堂子的同時,努爾哈赤確立了愛新覺羅氏堂子的獨尊地位,形成一個新的堂子祭神群,「通過皇族祭祀上的影響和強制性的祭禮大法進行推廣新神、限制舊神的運動」。後金遷都遼陽東京城後,在東京也建了堂子祀神。努爾哈赤遷都瀋陽後,又把堂子「建築城東內治門外」。後金堅持本民族的傳統宗教薩滿教的主導地位,又積極吸納其他民族的儒釋道和喇嘛教等宗教。皇太極即下令改建瀋陽孔廟,開始崇祀孔子。[參 45]又迎請多位蒙藏的喇嘛到後金傳法。在擊敗蒙古林丹汗之後,皇太極曾得到一尊元朝末年從五台山輾轉流落到察哈爾部的大黑天純金像,特建廟(實勝寺)供奉,利用宗教影響力統治其他民族。

然而後金統治者對宗教有自己的認識,天命三年(1618),努爾哈赤即曉諭其臣民曰:「人皆稱仙佛之善,然仙佛雖善而居心不善者,不能為也。必勤修善行,始能與之相合。人君奉天理國,修明政教,克寬克仁,舉世享太平之福,則一人有道,萬國數寧,勝於仙佛多矣。」天聰八年(1634),皇太極論及國家創建時就有曰:「蒙古諸貝子自棄蒙古之語名號,俱學喇嘛,卒致國運衰微。」這是認為蒙古國力衰敗的原因都是學喇嘛教所致。[參 46]

君主列表

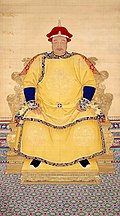

| 肖像 | 廟號 | 諡號 | 尊號 | 名諱 | 在世時間 | 年號 | 在位時間 | 陵寢 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 努爾哈赤立國稱汗,定國號曰金 | ||||||||

|

太祖[參 47] | 承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝 (皇太極追諡)[參 47] |

覆育列國英明皇帝[參 48] | 努爾哈赤 | 1559年5月14日-1626年9月30日 | 天命 | 1616年2月17日-1626年9月30日 | 福陵 |

| 承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業高皇帝 (崇德帝皇太極追諡大清皇帝,經康熙、雍正、乾隆三朝累(改)諡)[參 49][參 50][參 51] | ||||||||

|

太宗[參 52] | 應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯功文皇帝 (順治帝福臨諡,康熙、雍正、乾隆三朝累諡)[參 50][參 51][參 53] |

寬溫仁聖皇帝[參 54] | 皇太極 | 1592年11月28日-1643年9月21日 | 天聰 | 1626年10月20日-1643年9月21日 | 昭陵 |

| 崇德 | ||||||||

| 皇太極稱皇帝,改國號曰大清 | ||||||||

注釋

參考文獻

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.