热门问题

时间线

聊天

视角

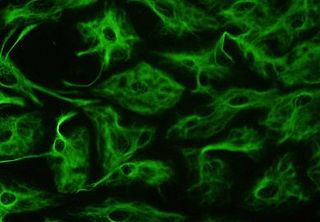

神經膠質細胞

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

神經膠質細胞(neurogliocyte[1][2])是中樞神經系統和周圍神經系統中的「非神經元細胞」,不會產生電脈衝。[3] 它們種類繁多,功能是維持體內穩態、為神經元提供支持和保護、並可在周圍神經形成髓鞘。[4] 神經膠質細胞的漢英異名均龐雜,因此又稱神經膠細胞(neuroglial cell[5])、膠質細胞(gliocyte)、膠細胞[6](glial cell)、神經膠質(neuroglia)、神經膠[7]、簡稱膠質[8](glia),

Remove ads

在中樞神經系統中,神經膠質細胞包括寡突膠質細胞、星形膠質細胞、室管膜細胞和小膠質細胞;在周圍神經系統中,神經膠質細胞包括施旺細胞和衛星細胞。 它們具有四個主要功能:(1)圍繞神經元並將其固定在適當位置; (2)為神經元提供營養和氧; (3)使一個神經元與另一個神經元絕緣; (4)消滅病原體並清除死亡的神經元。 它們還在神經傳遞、突觸連接以及呼吸等生理過程中發揮作用。[9][10][11][12]

雖然人們認為神經膠質細胞比神經元的比例為10:1,但最近的一項研究提供了低於1:1的比例的證據。[13] 此外,神經膠質細胞比神經元具有更多的細胞多樣性和功能,並且神經膠質細胞可以多種方式響應和操縱神經傳導。 此外,它們可以影響記憶的保存和鞏固。[3]

神經膠質細胞是病理學家魯道夫·菲爾紹在尋找腦中的結締組織時於1856年發現的。[14] 該術語源自希臘語 γλία 和 γλοία (膠),暗示了它們最初被認為是神經系統中的膠水。

Remove ads

分類

Remove ads

小膠質細胞是膠質細胞中最小的一種,在中樞神經系統中大約佔總細胞數的15%,在腦及脊髓中各處可見。它的細胞核小、深染,呈扁平狀或三角形,胞體發出細長有分支的突起,突起表面還有很多小的棘突。小膠質細胞為特化的巨噬細胞,在中樞神經系統中進行吞噬作用,清除病原體或受損的神經元。雖然小膠質細胞是由造血前驅細胞衍生而來,而非外胚層組織的一部分,因此嚴格說來不算膠質細胞,但因其在神經系統中支持性的角色,通常仍將其歸為膠質細胞。

腦垂體後葉的垂體細胞是一種神經膠質細胞,與星形膠質細胞類似。[15] 下丘腦正中隆起的伸長細胞是一種室管膜細胞,從放射神經膠質細胞下降排列在第三腦室的底部。[16]

通常,神經膠質細胞的體積比神經元小。 從前認為人腦中的神經膠質細胞數量接近一萬億,與神經元的數量比為10:1,但有新的證據顯示人腦中大約只有850億個神經膠質細胞,與神經元的數目大致相同。[13] [17]

發育

大部分的膠質細胞自發育中胚胎的外胚層組織衍生而來,特別是神經管及神經脊;唯一例外者為自造血幹細胞衍生而來的小膠質細胞。在成人的身體中,小膠質細胞為可自我更新的一個族群,與中樞神經系統受損時會滲入的巨噬細胞及單核細胞有明顯不同。

在中樞神經系統,膠質細胞發育自神經管的腦室區(ventricular zone);此類細胞包括少突膠質細胞、室管膜細胞、星形膠質細胞。在周圍神經系統,膠質胞發育自神經脊;此類細胞包括神經中的許旺細胞及神經節中的衛星細胞。

功能

一些神經膠質細胞主要充當神經元的物理支持。 其他的則為神經元提供營養,並調節大腦的細胞外液,尤其是周圍的神經元及其突觸。 在早期胚胎發生期間,神經膠質細胞指導神經元的遷移並產生修飾軸突和樹突生長的分子。

神經膠質在神經系統的發育以及突觸可塑性和突觸形成等過程中至關重要。膠質細胞在損傷後神經元的修復中發揮作用。在中樞神經系統(CNS)中,神經膠質抑制修復。稱為星形膠質細胞的神經膠質細胞擴大並增殖形成疤痕,並產生抑制受損或切斷的軸突再生的抑制性分子。在周圍神經系統(PNS)中,稱為施旺細胞的神經膠質細胞促進修復。軸突損傷後,施旺細胞恢復到較早的發育狀態,以促進軸突的再生。 CNS和PNS之間的這種差異為CNS中神經組織的再生帶來了希望。例如,在受傷或被遣散後,可能能夠修復脊髓。施旺細胞也被稱為神經白細胞。這些細胞通過將神經核內的神經纖維反覆纏繞而包裹PNS的神經纖維。該過程產生了髓鞘,其不僅有助於導電,而且還有助於受損纖維的再生。

在中樞神經系統中發現寡突膠質細胞,類似於章魚:它們具有球狀細胞體,最多具有15個臂狀突起。 每個「手臂」伸出神經纖維並在其周圍盤旋,形成髓鞘。 髓鞘可將神經纖維與細胞外液隔離,並加快沿神經纖維的信號傳導。[18]

星形膠質細胞是三聯突觸的關鍵參與者。[19][20][21][22] 它們具有幾個關鍵功能,包括從化學突觸間清除神經遞質,這有助於區分單獨的動作電位,並防止某些神經遞質(如穀氨酸)的毒性積累,否則會導致興奮性中毒。 此外,星形膠質細胞響應刺激而釋放神經膠質遞質,例如穀氨酸,ATP和D-絲氨酸。[23]

臨床意義

歷史

膠質細胞是在1856年,由病理學家魯道夫·魏爾嘯,在他試圖尋找腦中的「結締組織」時所發現。

傳統上認為人類腦中膠質細胞的含量大約為神經元的十倍。[17]在19世紀下葉膠質細胞被發現後,受到媒體報導的扭曲及斷章取義,產生了「我們只使用了腦的十分之一」這個有名的迷思。膠質細胞藉由管理突觸間訊息的傳遞從而影響學習的角色,在最近才被發現(2004)。

其他圖片

-

脊髓中央管的橫切面,顯示出室管膜細胞及其他膠質細胞。

-

一大腦葉(cerebellar folium)的橫切面。

註釋

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads