中國行星探測工程

来自维基百科,自由的百科全书

中國行星探測工程(英語:Planetary Exploration of China ,縮寫:PEC),是中華人民共和國國家航天局的太陽系行星探測工程,其系列任務被命名為天問,於2016年1月11日正式立項。

此條目或章節包含計劃中或可能在未來進行的航天活動。 |

中國行星探測工程以火星作為首個目標,首次任務天問一號於2020年7月23日在海南文昌太空發射場由長征五號運載火箭成功發射。[1]2021年2月10日,天問一號順利實施近火煞車,成功進入環火軌道,成為中國第一顆人造火星衛星。[2]北京時間2021年5月15日7時18分,天問一號着陸器攜帶祝融號火星車成功着陸於火星烏托邦平原南部預選着陸區,中國成為第二個完全成功着陸地外行星的國家。[3]

未來,中國行星探測工程將實施近地小行星取樣返回和主帶彗星環繞探測、火星取樣返回以及木星系環繞探測和行星穿越探測任務,所有探測器將在2030年前陸續發射[4]。

歷史

中國的首次行星探測嘗試始於2011年的螢火一號任務。螢火一號作為中國的首顆火星探測車,搭載於聯邦太空局福布斯-土壤之上,於2011年11月9日從拜科努爾發射場發射,原設計壽命兩年,主要科學探測目標是對火星的空間磁場、電離層和粒子分佈變化規律,以及火星大氣離子逃逸率進行探測[5]。然而因為俄羅斯負責的部分出現故障導致失敗[6],探測器最終於2012年1月15日再入地球大氣層並墜毀於太平洋海域[7]。儘管螢火一號任務失敗,但它為未來的中國自主火星探測培養了人才隊伍和奠定了基礎,中國自此開始走上獨立自主的火星探索之路,並將首次獨立火星任務本應分兩步、甚至三步走的「繞、落、巡」計劃,合併在一次實施。[8]

2012年12月13日,中國的嫦娥二號探測器在月球探測後的後續任務中,在距離地球700萬公里處以3.2公里的最近距離飛掠小行星4179並拍照記錄,成為中國首個行星際探測器。[9]

2016年4月22日,時任國家航天局局長許達哲在首個中國航天日來臨前透露中國的火星探測任務已於當年1月11日獲批,將在2020年前後發射火星探測車,一步實現繞火星的探測和着陸巡視[10]。同年8月23日,國家國防科工局探月與航天工程中心發佈中國首個火星探測車和火星車外觀設計構型圖,並啟動中國火星探測工程名稱和圖形標識全球徵集活動,標誌着中國火星探測任務的全面公開[11]。

2016年10月至2017年8月期間,中國科學家利用中國深空站對在木星軌道運行的朱諾號探測器進行了多次跟蹤與測量,表明中國已擁有了遠至地-木距離的深空測控能力,為未來的行星探測計劃做好了準備。[12][13]

2019年11月14日,國家航天局在位於河北省懷來縣的地外天體着陸綜合試驗場完成首次火星探測任務着陸器懸停避障試驗,並邀請了部分外國駐華使館及國際組織人員觀摩試驗並參觀相關試驗設施。[14]

2020年4月24日,國家航天局在2020年中國航天日啟動儀式上宣佈了行星探測工程的名稱與圖形標識,將中國行星探測任務命名為「天問」,將中國首次獨立火星探測任務同時也是中國行星探測工程的首次任務命名為「天問一號」[15]。

首次任務天問一號於2020年7月23日在海南文昌太空發射場由長征五號運載火箭成功發射[1],探測器於2021年2月10日成功進入環火軌道。[2]2021年5月15日7時18分,天問一號着陸器攜帶祝融號火星車成功着陸於火星烏托邦平原南部預選着陸區[3]。5月22日10時40分,祝融號火星車安全駛離着陸平台,到達火星表面,開始巡視探測[16]。6月11日,國家航天局公佈了由祝融號火星車拍攝的首批高清科學影像圖並宣佈中國首次火星探測任務,同時也是中國行星探測工程的首次任務取得圓滿成功。[17]

2021年6月12日,國家航天局在新聞發佈會上宣佈中國行星探測工程將在2030年前實施近地小行星取樣返回和主帶彗星環繞探測、火星取樣返回以及木星系環繞探測和行星穿越探測任務[4]。

任務公佈與命名

「天問」一詞取材來自「楚辭」由屈原所創作的長詩「天問」,表達了中華民族對真理追求的堅韌與執着,體現了對自然和宇宙空間探索的文化傳承,寓意探求科學真理征途漫漫,追求科技創新永無止境[15]。行星任務將會以此為命名方向(只是編號不同)。

中國行星探測工程圖形標識為「攬星九天」,八大行星的橢圓軌道構成C形,代表中國行星探測(China)、國際合作精神(Cooperation)、深空探測進入太空的能力(C3)。[15][18]

相關設施

文昌太空發射場位於海南省文昌市龍樓鎮,於2014年10月中旬建成,是中國最先進的火箭發射設施。

該發射場目前是唯一可以發射中國運載能力最強的長征五號系列火箭的太空發射場,可以提供最高的深空探測運載能力。

中國行星探測工程的首個任務天問一號即為自文昌太空發射場發射。

北京航天飛行控制中心是中國深空探測工程飛行控制任務的指揮中心,在深空任務中擔任指揮決策中心、控制計算中心、數據處理中心、資訊交換中心和飛行器長期管理中心。[19]

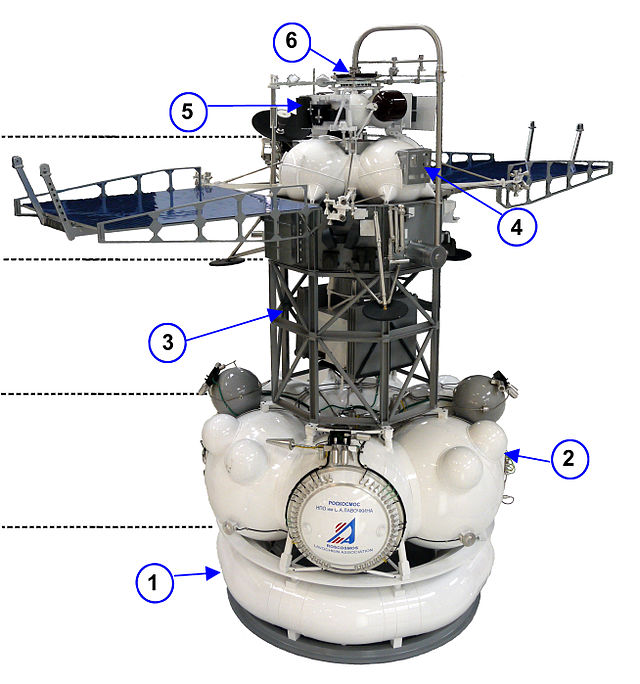

位於河北省懷來縣,是亞洲最大的地外天體着陸綜合試驗場。[14]

整個設施由六個140米高的塔架組成,通過上方的環形盤架連接成柱形的鋼體結構,形成的內圈直徑120米,空間足以滿足模擬火星降落過程所需要的空間,在中間,通過36根鋼纜固定核心部件隨動盤,隨動盤下面垂吊着火星探測車。[24]

整套系統由隨動盤、鋼絲絞車牽引設備和部分電氣機械設備組成,可以在地球上模擬出類似火星的低重力環境,同時記錄試驗過程中着陸器的運動軌跡和相關數據。[25]

任務計劃

作為中國行星探測工程的首個任務,天問一號計劃一步實現繞火星的探測和着陸巡視。[10]2020年7月23日,天問一號在海南文昌太空發射場由長征五號運載火箭成功發射並順利進入地火轉移軌道。[1]

2021年2月10日,在經過了202天的飛行後,天問一號順利實施近火煞車,成功進入環火軌道,成為中國第一顆人造火星衛星[2]。其攜帶的巡視器在2021年中國航天日啟動暨中國航天大會開幕儀式上被命名為「祝融號」[26]。

北京時間5月15日7時18分,天問一號着陸器攜帶祝融號火星車成功着陸於火星烏托邦平原南部預選着陸區,中國成為第二個完全成功着陸火星的國家[3]。

北京時間5月22日10時40分,祝融號火星車安全駛離着陸平台,到達火星表面,開始巡視探測。[16]

2021年6月11日,國家航天局公佈了由祝融號火星車拍攝的首批科學影像圖,標誌着中國首次火星探測任務取得圓滿成功。[17]

中國火星採樣返回任務將基於2019年的嫦娥五號月球採樣返回任務以及2020年7至8月的天問一號火星「繞、落、巡」探測器的成功與否推進研製。計劃由軌道器、巡視器、上升器、着陸器、返回艙五個部分組成。結構基於嫦娥五號月球採樣返回任務設計。計劃於2028年前後[27]從海南文昌太空發射場發射,翌年抵達火星。軌道器/返回艙與巡視器/上升器/着陸器分離,軌道器/返回艙停留在火星近軌道,而巡視器/上升器/着陸器在火星表面進行推動力軟着陸。巡視器(火星車)在火星表面採集岩土樣本,存進上升器,上升器再從火星表面發射升空進入火星近軌道,經過變軌後與軌道器/返回艙交會對接,將樣本輸推進返回艙中,而後上升器脫離軌道器/返回艙。軌道器再次點火,攜帶返回艙進入火星-地球轉移軌道。年後接近地球時,軌道器掉頭逆向點火減速,並與返回艙分離,返回艙再入地球大氣層,張開降落傘,在中國境內(內蒙古)進行軟着陸,帶回火星岩土樣本。

中國將在2025年實施近地小行星2016HO3採樣返回任務,預計將在2026至2027年左右將樣本帶回地球,隨後將繼續飛往主帶彗星311P,預計將於2034年抵達,並實行繞飛探測。[28]

中國將在2029年左右實行木星系探測任務,計劃在實施一次金星飛掠和兩次地球飛掠後,將於2035年左右抵達木星,並對其進行環繞探測,最後在2038年左右進入環繞木衛四軌道。該任務包括一個子探測器,將在飛掠木星後繼續飛往天王星,預計於2046年左右抵達,並對天王星進行飛掠探測。[29]。

任務列表

| 任務名稱 | 發射時間 (北京時間) |

發射地點 | 運載火箭 | 探測器名稱 | 入軌時間 (北京時間) |

着火時間 (北京時間) |

着火地點 | 工作時長 | 狀態 | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 已實施 | ||||||||||

| 天問一號 | 2020年7月23日 12時41分15秒 |

文昌太空發射場 | 長征五號 | 天問一號軌道器 | 2021年2月10日[2] | — | — | 1538天 | 仍在運作 | |

| 天問一號着陸器 | 2021年5月15日 7時18分[3] |

烏托邦平原 25.1°N 109.9°E |

3小時 | 成功 | 着陸器不搭載科學儀器,已於着陸結束後按計劃停止運作。 | |||||

| 祝融號火星車 | 368天 | 成功 | 於北京時間5月22日10時40分駛離着陸平台到達火星表面[16] | |||||||

| ↓ 計劃中 ↓ | ||||||||||

| 天問三號 | 2028年 | 文昌太空發射場 | 長征五號 | 軌返組合體 | 2029年 | — | — | — | — | 相關方案正按程序履行報批手續[30] |

| 着上組合體 | — | 2030年 | — | — | — | |||||

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.