β-胡蘿蔔素

来自维基百科,自由的百科全书

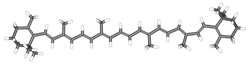

β-胡蘿蔔素是類胡蘿蔔素之一,廣泛存在於植物的葉、花、根中。它屬於多烯烴類,所有雙鍵都參與共軛,其名稱中的β-標記即由環中雙鍵的共軛位置而得來。

| β-胡蘿蔔素 | |

|---|---|

| |

| |

| |

| IUPAC名 β,β-carotene 2,2'-((1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaene-1,18-diyl)bis(1,3,3-trimethylcyclohex-1-ene) | |

| 英文名 | β-Carotene |

| 別名 | 2,2'-((1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-四甲基-1,3,5,7,9,11,13,15,17-十八碳九烯-1,18-二基)-雙(1,3,3-三甲基-1-環己烯) (1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-四甲基-1,18-二(2,6,6-三甲基-1-環己烯基)-1,3,5,7,9,11,13,15,17-十八碳九烯 |

| 識別 | |

| CAS號 | 7235-40-7 |

| PubChem | 5280489 |

| ChemSpider | 4444129 |

| SMILES |

|

| EINECS | 230-636-6 |

| ChEBI | 17579 |

| 性質 | |

| 化學式 | C40H56 |

| 摩爾質量 | 536.87 g·mol−1 |

| 外觀 | 深紅色結晶 |

| 密度 | 0.941 ± 0.06 g/cm3 |

| 熔點 | 180-182 ℃ |

| 若非註明,所有數據均出自標準狀態(25 ℃,100 kPa)下。 | |

性質

純品為深紅色或暗紅色、有光澤的斜方六面體或結晶狀粉末。幾乎不溶於水、無機酸、無機鹼、甘油、丙二醇,微溶於甲醇、乙醇、環己烷,溶於石油醚、乙醚、油類,易溶於二硫化碳、丙酮、苯、氯仿。稀溶液呈黃色。對光、熱不穩定。易被空氣氧化為無生理活性的物質。封存於安瓿中,避光貯存於−20℃處。在植物中基本上總是與葉綠素共同存在。

製取

主要生產方式有三種,從天然植物中提取、發酵法或通過化學反應合成。

化學合成法歷經中間體3,8-二甲基-3,5,7-癸三烯-1,9-二炔(C12)及4-(2,6,6-三甲基-1-環己烯-1-基)-2-甲基-2-丁烯-1-醛(C14)。[1]

工業品一般製成β-胡蘿蔔素的食用油脂溶液或乳化液、懸浮液及可分散於水的粉末。為提高其穩定性,可添加抗氧劑、分散劑、乳化劑,並可含有不同的比例的順反異構體。[2]

生物合成以異戊二烯焦磷酸為原料,經過二甲烯丙基焦磷酸、牻牛兒焦磷酸、法尼基焦磷酸、牻牛兒牻牛兒焦磷酸、八氫番茄紅素和番茄紅素中間體。

歷史

1831年首先由Wackenroder分離出來。1907年時Willstätter和Mieg算出了β-胡蘿蔔素的實驗式為 C40H56[3][4][5] 1919年Steenbock提出β-胡蘿蔔素與維生素A之間可能存在聯繫,提出維生素原這個概念。1930~1931年化學家保羅·卡勒首先推斷出β-胡蘿蔔素的分子結構[6]。這是第一個被推斷出結構的維生素或維生素原分子,因此Karrer後來獲得了1937年的諾貝爾獎。

1950年卡勒和Eugster,[7] Inhoffen等人,[8] 和Milas等[9] 完成了它的首次全合成。1954年羅氏公司開始了β-胡蘿蔔素的工業生產。80年代早期,提出它可能有預防癌症的作用,從而進一步研究,發現了它有抗氧化劑的功效。

用途

用作營養增補劑和食品色素。在體內是維生素A的合成前體,在肝、大腸中酶催化下分解成兩分子維生素A,故也稱維生素A原、前維生素A[10]。由於人體選擇性地把β-胡蘿蔔素的分子一分為二轉化為維生素A,因此β-胡蘿蔔素攝入過量並不會造成維生素A過多症。

β-胡蘿蔔素攝食過度會造成胡蘿蔔素沉着症(carotenodermia)。它對人體無害,但會表現為皮膚的橙色色素沉着。[11]

參考文獻

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.