热门问题

时间线

聊天

视角

和聲功能

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

在音樂中, 和聲功能 (簡稱功能) 是用於表示和弦 [1]或音級 [2]與音調中心關係的術語。 當今,存在兩種主要的調式功能理論:

- 胡戈·里曼 (Hugo Riemann)在1893年的《簡易和聲學》(Vereinfachte Harmonielehre)中創建的德國里曼理論很快獲得了國際成功(1896年被譯為英語和俄語,1899年被譯為法語) [3]並且是嚴格意義上的正式的和聲功能理論。 [4] 里曼描述了三個抽象的調性「功能」——主功能、屬功能和下屬功能,他們分別用字母T,D和S作為縮寫,他們通過或多或少的變化可以用來表示調性中任何一個音級上所建立的和弦。 [5] 直至今日,許多經過改進的里曼理論的變體,仍然在德語國家、北歐國家、東歐國家以及中國大陸等多地被廣泛用於和聲教學與分析中。

- 維也納理論的特徵是使用羅馬數字來表示和弦的根音在音階中的音級位置,這是由西蒙·塞克特 ( Simon Sechter) , 阿諾德·勛伯格 ( Arnold Schoenberg) , 海因里希•申克 ( Heinrich Schenker)等人所發展的理論,[6]在當今的部分西歐國家和包括美國在內的主要英語國家使用的主要和聲理論就是這個理論的各種變體。 這個理論的起源並沒有明確涉及調性功能。 它主要研究和弦在和聲進行中與其主音的關係,這種關係通常符合五度圈。 這種本來可以被稱作「功能」的概念在1954年勛伯格的一篇題為《和聲的結構功能 》(Structural Functions of Harmony)的簡論文中變得十分明顯,改論文主要論述了在一般「單一調性」(monotonality)情況下的和聲進行。 [7]

| 功能和聲的內容已併入和聲功能。併入來源重新導向至此。可在該重新導向頁面的歷史記錄檢視貢獻歷史和舊版本,關於來源條目的討論請查閱其討論頁。 |

兩種理論都在讓-菲利普·拉莫 ( Jean-Philippe Rameau)的理論中找到了靈感的一部分,首先是拉莫1722年的《和聲學基本原理》(Traité d'harmonie)。 [8] 即使和聲功能的概念在1893年之前還沒有被正式命名為「和聲功能」,但它也可以被證明存在於該日期之前的許多和聲理論中,無論是顯性的還是暗含的。 音樂中該術語的早期用法(不一定是此處所所指的含義,或僅是沾點兒邊兒)包括1844年Fétis的《Traitécomplet de lathéorie et de la pratique de l'harmonie》、1855年Durutte的《 Esthétique musicale 》 以及1862年Loquin的( 《Notions élémentaires d'harmonie moderne》 等。 [9]

功能的概念得到了進一步延伸,有時用來翻譯古代的一些概念,如古希臘語中的「dynamis」,或在中世紀拉丁語中的「qualitas」等等。

Remove ads

概念的由來

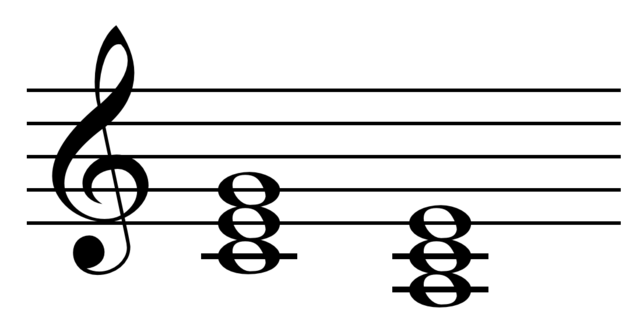

和聲功能的概念起源於關於純律的理論。 人們認識到,彼此相距五度的三個完美的大三和弦,以純律的一種可能形式產生了大調音階的七個音級。例如,三和弦F–A–C、C–E –G和G–B–D(分別為C大調的下屬和弦、主和弦和屬和弦)產生了C大調音階的七個音級。 這三個三和弦很快被認為是大調調性中最重要的和弦,其中主位於中央,屬位於上方,下屬位於下方。

這種對稱的構造可能是音階的第四級音以及建立在其上的和弦被命名為「下屬」音以及「下屬」和弦的原因之一,即在屬之下的音與和弦。 這也是和聲二元論[錨點失效]的起源之一, 二元論不僅將純律上的音階描述為對稱結構,還將小調調性描述為大調調性的負和聲倒影。 二元論最早的史料記載是從16世紀開始的。

德國功能理論

「功能和聲」一詞,源於里曼,具體來說是他的《簡明和聲學》。[10]里曼的直接靈感來源是豪普特曼(Moritz Hauptmann)的調性辯證觀。[11]里曼描述了三種抽象的功能:主、屬、下屬。[12]他還認為小音階是大音階的倒影,所以屬音在大調中是主音上五度,而在小調中是下五度;同理,下屬音在大調中是主音下方五度(或上四度),小調中相反。

儘管里曼的理論複雜,但特別是在德語影響範圍內還是引起了巨大轟動。就這一點而言,Hermann Grabner的教科書是個很好的例子。[13]後來的德語理論家拋棄了里曼理論中最複雜的大小調二元論,並認為無論在大調還是小調中,屬音都是主音上五度,下屬音則上四度。

Diether de la Motte改良版的里曼理論[14],三個功能用字母T、D、S表記,分別指主、屬、下屬。大調用大寫字母(T、D、S),小調用小寫字母(t、d、s)。原則上每種功能都能用三種和弦實現,不只是功能對應音級的三和弦,還有上下三度處的和弦,可另加字母表示。附加P(或p)表示平行(德語Parallel,英語relative)和弦——例如Tp表示主大和弦的平行小和弦(如a小和弦之於C大和弦),tP表示主小和弦的平行大和弦(如♭E大和弦之於c小和弦)等。另一種和弦附加G或g(德語Gegenparallelklang或Gegenklang,反平行),比如tG即是主小和弦的反平行大和弦(如♭A大和弦之於c小和弦)。

相距三度的三和弦之間的關係源於它們僅有一個音不是共同的。此外,在自然音階里,相距三度的兩個三和弦必然調式相反。在大小調各功能音級一致的簡化版理論中,音階I到VII各級上的三和弦的功能可總結為下表[15](小調II級、大調VII級的減三和弦被看作是無根音的和弦)。III級和VI級和弦與其上下相距三度的和弦具有同樣功能,但其中一個不常用,表中放入括弧。

末尾字母表示和弦性質。如大調II級的Sp指出:II級是下屬大(S)的平行小(p)。小調的大VI級是唯一一個sP(下屬小的平行大)和tG(主小的反平行大)這兩種功能同等可行的音級。其他符號(此處不討論)用來指示變和弦、無根音和弦、副屬和弦等。和聲序進里的VII級(如I-IV-VII-III-VI-II-V-I)有時直接用羅馬數字表示——大調中,就可以記作T-S-VII-Dp-Tp-Sp-D-T。

- 只有一個和弦,完滿的和弦,只有它能產生安定感、協調感,所以只有它才是協和的。

- 這個和弦有兩種不同形式,大的和小的,取決於它是由小三度上方大三度、還是大三度上方小三度構成的。

- 這個和弦可以承擔三種功能——主、屬、下屬。

Remove ads

維也納音級理論

另一方面,以Simon Sechter、申克、勛伯格等人代表的維也納學派的「音級理論」(Stufentheorie),認為每個音級都有自己的功能,並通過五度圈來指示調中心,強調和聲進行比和弦性質更重要。[17]美國通常教授的音樂理論里,依VII級是否有獨立功能的觀點不同,可有六個或七個不同的功能。

「音級理論」(Stufentheorie)強調七個音級的功能獨立性。此外,不同於「功能理論」(Funktionstheorie)中首要的和聲模型I-IV-V-I進行,「音級理論」強烈依賴I–IV–VII–III–VI–II–V–I的下五度圈。

——Eytan Agmon[18]

術語比較

Remove ads

參見

參考文獻

進一步閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

...

...