電腦網絡

採用單一技術相互連接的自治電腦 来自维基百科,自由的百科全书

電腦網絡(英語:computer network),通常也簡稱網絡,是指容許節點分享資源的數碼電信網絡[1]:1-3。在電腦網絡,電腦裝置會透過節點之間的連接(數據鏈路)互相交換數據,即收發(接收和發放)網絡資訊。傳輸媒介可分為有線及無線兩類——有線的可用到雙絞線、光纖電纜等媒介[1]:1-4;無線則可用到Wi-Fi、NFC和Bluetooth等。

此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2017年1月9日) |

用於建立、路由及終止數據傳輸的電腦網絡裝置即為網絡節點[2]。節點包括像個人電腦、電話、伺服器般的主機及其他網絡硬件(如閘道器及路由器)[1]:2-15。它們一般以網絡地址作識別碼[1]:2-15。當一個裝置能夠與另一裝置交換資訊時,便可視它們倆已連接成網絡,不論它們是否直連[1]:1-3。專用通訊協定在大多數分層中位於其他更通用的通訊協定之上。要維持網絡的可靠性,便需要有一定的網絡管理技能。

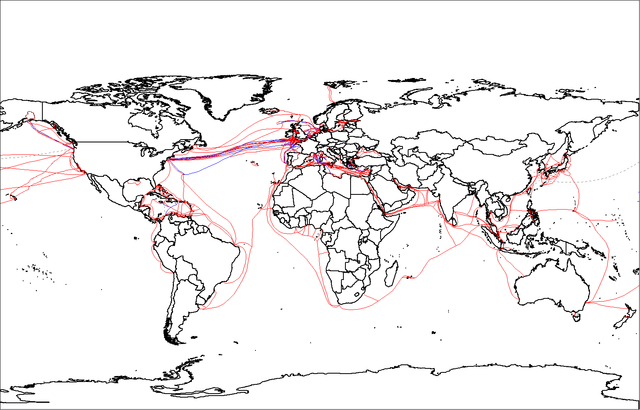

電腦網絡為海量應用程式及服務背後的基礎。比如存取互聯網、數碼影片、數碼音頻[1]:4-p.21-29;共用列印機[3]:1-3;收發電子郵件及即時通訊訊息[1]:4-p.21-29。電腦網絡可依照傳輸媒介、傳輸協定、 網絡大小、拓撲、流量控制機制、建立目的等因素區分。世界上最大的電腦網絡為互聯網[3]:1-5。

歷史

電腦網絡發展的里程碑包括:

- 1950年代後期,美軍開始使用指揮系統——賢者系統,其為早期的電腦網絡。

- 1959年,托利·伊萬諾維奇·基洛夫向蘇聯共產黨中央委員會提出一個詳細的計劃——其目標是建立全國性的網絡中心OGAS,以重整對蘇聯武裝力量及經濟的控制[4]。

- 1959年,貝爾實驗室的穆罕默德·阿塔拉及姜大元成功研發出金屬氧化物半導體場效電晶體[5]。它於後來成為了電腦網絡建設的基礎元件[6][7][8][9][10][11],比如收發器、基站組件、路由器、射頻功率放大器[12]、微處理器、記憶體晶片、電信電路[13]。

- 1960年,商業航空預訂系統——SABRE上線,其連接了兩台大型電腦。

- 1963年,J·C·R·利克萊德向他的同事傳送了一份備忘錄,於當中探討「星系間計算網絡」這一概念,即可用於一般用戶通訊的電腦網絡。

- 1964年,達特茅斯學院的研究者開發出達特茅斯分時系統,以使大型電腦系統的用戶分流。同年麻省理工學院的一隊研究團隊在得到貝爾實驗室及通用電氣的支援下,成功以一台電腦來路由及管理電話連接。

- 在1960年代間,保羅·巴蘭及唐納德·戴維斯各自提出了封包交換的概念,以把資訊透過網絡在電腦之間傳輸。戴維斯率先把NPL網絡的概念在現實中實現。它是一個位於英國國家物理實驗室,線路速度為768kbit/s的區域網絡[14][15][16]。

- 1965年,西方電器向市面推出了第一個得到廣泛應用的電話交換機,其由電腦所控制。

- 1966年,托馬斯·馬里爾及勞倫斯·羅伯茨發表了一篇論文,其內容有關一個用於電腦分時的試驗性廣域網路[17]。

- 1969年,ARPANET的首四個節點經已用電路連接,其速度為50kbit/s,在加利福尼亞大學洛杉磯分校、斯坦福大學研究中心、加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校、猶他大學這四個地點之間建立網絡[18]。在封包交換網絡的理論中做出許多傑出貢獻的倫納德·克萊因羅克協助了ARPANET的研發[19][20]。1970年代後期,他與其學生法魯克·卡莫恩針對分層路由的理論性研究對當下互聯網的實際運行仍有一定重要性。

- 1972年,使用X.25的商業服務經已投入運作,其於後來成為了TCP/IP網絡的基礎。

- 1973年,法國的CYCLADES網絡為第一個使主機可靠地傳遞數據的網絡[21]。

- 1974年,文頓·瑟夫等人寫出了首個TCP的規格RFC 675(Internet傳輸控制程式的規範),他們在當中首次把「Internet」視作互聯網絡的簡寫[22]。

- 1976年,Datapoint Corporation的約翰·墨菲開發了ARCNET,第一個用於共用儲存裝置的權杖傳遞網絡。

- 1977年,GTE開發了首個遙距光纖網絡。

- 1977年,羅伯特·梅特卡夫和尤根·達拉爾開發出施樂網絡系統[23]。

- 1979年,羅伯特·梅特卡夫致力使以太網成為開放標準[24]。

- 1980年,羅恩·克蘭等人開發出一種新的乙太網路協定,使其速度從2.94Mbit/s升級至10Mbit/s[25][26]。

- 1995年,乙太網路的傳輸速度從10Mbit/s升至100Mbit/s。從1998年起, 乙太網路支援1Gb/s的傳輸速度。以太網的可延伸性是其得以繼續應用的重要因素[24]。

應用

電腦網絡有着不同的應用,包括分享應用程式[3]:1-3、瀏覽新聞、收發電子郵件、傳遞即時訊息、撥接網絡電話、影音分享[1]:4-p.21-29。用戶可透過網絡共用週邊裝置,例如共用網絡印表機[3]:1-3。用戶亦可透過網絡分享檔案給同一網絡上的其他電腦[1]:1-6。

攻擊者可利用網絡散播電腦病毒或蠕蟲至網絡上的其他節點[1]:16-p.7-8,或實行阻斷服務攻擊,佔據網絡的頻寬[1]:16-p.7-8。

IP封包

由於網絡的最大傳輸單位會因技術而異,故在過程中IP封包可能需要切割成較小的封包,然後在目的地重組[3]:7-6[1]:9-3。此一方式的傳輸效率高,但也容易發生壅塞[1]:6-6。

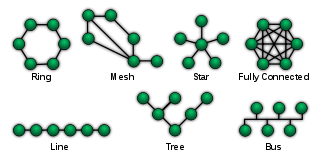

網絡拓撲

網絡拓撲是網絡的幾何形狀分類[3]:1-18。除了影響網絡的容錯度、管理方式、資訊如何流通外,它還會影響網絡的可靠性和架設成本,比如匯流排拓撲較容易發生單點失敗[3]:1-19[1]:4-15、16。一般而言線路愈多愈可靠,但相對地佈線成本亦會提升[3]:1-23。

常見的網絡拓撲有:

- 匯流排拓撲:所有節點共用一個介質,以此連接其他節點[3]:1-18、19。早期的乙太網路10BASE5及10BASE2會應用此一拓撲[1]:4-15。

- 星狀拓撲:所有節點集中連接至一個特殊的裝置,例如交換器、集線器[1]:4-15[3]:1-20。

- 環狀拓撲:所有節點以形成一個環狀的方式連接,節點間需以順序的方式傳送資訊。應用此一拓撲的有IBM Token Ring、IEEE 802.5 Token Ring。[3]:1-22[1]:4-17

- 網狀拓撲:所有節點連接至一個以上的節點[1]:4-20。

- 樹狀拓撲:所有節點一層一層地以分支形式連接[1]:4-20。

- 混合式拓撲:將上述拓撲混合使用[1]:4-21。在佈置網絡時,一般會混合多種拓撲[3]:1-24。

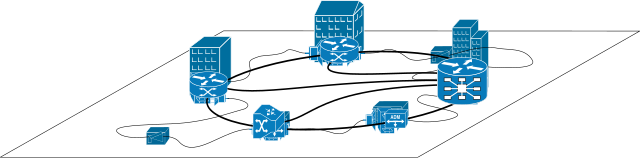

覆蓋網絡是指建立在其他網絡之上的網絡。覆蓋網絡內的節點會透過虛擬或邏輯鏈路連接。每個鏈路對應於基礎網絡中一條或多條的路徑。覆蓋網絡的拓撲一般會跟基礎網絡的不同。比如很多點對點網絡皆屬覆蓋網絡。點對點網絡內的節點運行在互聯網之上,並組織成一個虛擬連結系統。[27]

網絡連接

傳輸媒介是指傳送資料時所用到的媒體介質[1]:4-3,其包括電纜、光纖、電磁波[28]:182-183[3]:2-23。它們屬OSI模型的第一層(實體層)及第二層(資料鏈結層)[3]:2-20、4-2。

乙太網路是區域網絡的主流傳輸媒介技術[1]:5-1。乙太網路的標準行業規格為IEEE 802.3[3]:3-11。乙太網路可以銅線或光纖電纜傳輸數據[3]:3-15。無線區域網絡則一般會以無線電作傳輸媒介[1]:8-5,不過也有以紅外線作傳輸媒介的[1]:7-7。電力線網絡以既有電力線來傳輸數據[29]。

電腦網絡會用到的有線技術如下:

- 同軸電纜是一種廣泛應用於有線電視系統及早期區域網絡的傳輸媒介[3]:2-20[28]:183。以標準10Base2及10Base5來計,其最高速度為10Mbps[28]:183。

- 國際電信聯盟電信標準化部門的G.hn技術能利用既有的家庭佈線(同軸電纜、電話線、電源線)來架設高速的區域網絡[30]。

- 雙絞線是一種得到廣泛應用的傳輸媒介[3]:2-20[1]:4-5。它一般由四對銅線所組成[1]:4-9[28]:184,並可用於傳輸語音及數據[1]:4-6。雙線纏繞的目的在於減少串擾及雜音的情況[1]:4-4[28]:184。其速度從2Mbps到40Gbps不等[1]:4-6[31]。雙絞線可分為兩類—— 遮蔽式雙紐線及無遮蔽式雙紐線[3]:2-p.20-21。

利用無線電等電子通訊手段也可連接至網絡。

- 陸上微波通訊會以地上傳送站來把微波傳送至類似衛星的天線接收器。陸上微波的頻譜在千兆赫以內——因此所有通訊限制在無阻礙的情況下才能順利進行[1]:7-5。基站最高可分開約40公里。

- 通訊衛星通訊亦會透過微波來實現通訊。該些衛星位於太空,一般距離地球地面約36000公里。其可傳送語音、GPS、視像等資訊[1]:7-5。

- 蜂巢式網絡利用了好幾種的無線電通訊技術。該網絡以蜂巢狀的形式規劃,每一個區域的中心為一個基地台。[3]:6-p.2-3

- 無線電與擴頻技術——利用了功率較低的無線電技術的無線區域網絡。使用了擴頻技術的無線區域網絡可使之間距離不遠的裝置互相溝通。IEEE 802.11定義了一種十分盛行的無線電技術的開放式標準——Wi-Fi[3]:6-p.2-7。

- 自由空間光通訊以可見光或不可見光來作通訊[33]。

網絡節點

除了物理傳輸介質之外,要建立一個網絡還需要一些相關裝置,比如網卡、中繼器、集線器、橋接器、網絡交換器、路由器、數據機、防火牆[36]:12-p.22-25、15-20[1]:4-p.21-33。

網卡是電腦硬件的一種,它使得電腦能夠存取傳輸媒介上的資料[1]:4-21。網卡可能會有連接適當線材的介面,擁有接收無線訊號的接收器。兩者皆會配合適合的電路板。[1]:4-22、7-10

網卡會依據網絡地址來決定是否對流量回應。在乙太網路中,裝置所安裝的每一片網卡都擁有一個獨一無二的MAC地址。為了避免網卡之間的地址有所衝突,電氣電子工程師學會及廠商會共同確保網卡的地址為獨一無二的。一個乙太網路MAC地址的長度有6Bytes。前3Bytes為廠商向學會登記而得來。後3Bytes則為廠商自行賦予。[3]:3-12

中繼器是用於增強訊號的網絡裝置[28]:202。這一裝置可使因距離問題而出現衰減的訊號再生,令其能傳送得更遠[36]:12-23。對於大多雙紐線而言,若總長度超過100米,便需要安放一台中繼器[28]:202。光纖則要有幾公里的總長度才需安放一台[1]:4-13。

擁有多個埠的中繼器即為集線器[28]:202。在OSI模型中,集線器為第一層裝置[1]:4-24。「5-4-3」規則是指在10Mbps以太網中,網絡不能有超過5個區段的總長度,最多使用4個集線器,最多以3個區段連接電腦[1]:4-25。

橋接器連接兩個獨立的網段及過濾之間的流量,它在OSI模型的數據鏈路層中運作[36]:12-24。它可分割網絡的碰撞域,但同時仍會進行群播[28]:203-204。 分割網絡的碰撞域能增加網絡的效率[3]:3-8。

橋接器有三大類:

交換器是一種依據MAC地址,來在埠之間轉發和過濾數據鏈路層的幀的裝置[39]。交換器僅將幀轉發到通訊所涉及的物理埠,與只進行群播的集線器不同。可視它為擁有多個埠的橋接器[40]。它透過進入物理埠的幀來學習來源的MAC地址[28]:207。若交換器不能從MAC表中找到與幀對應的MAC地址,它就會把幀群播[28]:247。

路由器是一款互連網絡裝置,兼具了中繼器、橋接器、集線器的功能[36]:12-25。其依照封包內的訊息及路由表中的資訊來選擇封包傳遞的路徑[28]:209。它必須擁有IP位址才可正常運作[36]:12-25。

數據機把節點的訊號轉換成其他非專用線路能夠傳送的訊號。當中載波混入數碼訊號調變,成為模擬訊號,以便其他非專用線路攜載。早期的電話線撥接網絡需搭配數據機使用。[1]:4-31

防火牆是一種控制網絡安全和訪問規則的網絡系統[36]:15-p.20-21。它按特定規則來充許或阻止資料通過[1]:16-14。

分類

電腦網絡除了可以按照右方的覆蓋範圍分類之外電腦網絡應用可按照不同節點之間的功能關係分為:

網絡基礎理論

網絡協定

存在多種不同的網絡協定,傳輸媒介由此也構成多種不同的電腦網絡

相關的機構與廠商

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.