热门问题

时间线

聊天

视角

第二次維也納仲裁

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

第二次維也納仲裁(匈牙利語:Második bécsi döntés,羅馬尼亞語:Al doilea arbitraj de la Viena)又稱「維也納勒令」(羅馬尼亞語:Dictatul de la Viena),是德國和意大利於1940年8月30日作出的兩次維也納仲裁之一,根據這次裁決,德國和意大利為了避免匈牙利和羅馬尼亞兩國發生戰爭,迫使羅馬尼亞將特蘭西瓦尼亞一半(也因此稱為北特蘭西瓦尼亞)割讓給匈牙利。

此條目沒有列出任何參考或來源。 (2020年6月1日) |

然而,這決定並非為了公義,除了滿足匈牙利領土收復主義並贏得匈牙利和德國、意大利同盟的目標外,德國元首希特拉希望避免匈牙利和羅馬尼亞兩國發生戰爭以及潛在的蘇聯干涉匈羅衝突,威脅到羅馬尼亞的油田。為了扭轉特里亞農條約訂立以來之局面,裁決劃出多民族地區給匈牙利與羅馬尼亞,導致兩國大量人口遷居,令古舊的社會經濟單位分裂。王室獨裁的羅馬尼亞國王卡羅爾二世因為接受了仲裁因國內壓力和個人崇拜崩壞而被迫退位,卡羅爾二世隨後受德國壓力任命了親德的安東內斯庫元帥為新首相並立米哈伊一世為新國王(傀儡)繼續獨裁。在安東內斯庫帶領下,羅馬尼亞在3個月後加入了軸心國。

Remove ads

背景

第一次世界大戰後,多民族的舊匈牙利王國被1920年的《特里亞農條約》分割,形成了幾個新的民族國家,但匈牙利指出,新的國家邊界並不遵循民族邊界。新的民族國家匈牙利的面積只有戰前匈牙利的三分之一,數百萬匈牙利人被留在匈牙利新邊界之外。匈牙利的許多歷史重要地區被分配給了其他國家,自然資源的分布並不均衡。非匈牙利人普遍認為該條約是對他們歷史上被邊緣化民族的正義,但匈牙利人則認為該條約非常不公正,是一種民族恥辱和真正的悲劇。

該條約及其後果在兩次世界大戰期間主導了匈牙利的公共生活和政治文化,匈牙利政府越來越右傾。最終,在攝政王霍爾蒂·米克洛什的領導下,匈牙利與貝尼托·墨索里尼的意大利和阿道夫·希特拉的德國建立了密切的關係。

與納粹德國的聯盟使匈牙利在1938年的第一次維也納仲裁中奪回捷克斯洛伐克南部,並在1939年奪回了外科爾巴阡地區。然而,無論是這一點,還是1939年對喀爾巴阡魯塞尼亞的軍事征服,都沒有滿足匈牙利的政治野心。這些所得只是《特里亞農條約》失去的一小部分領土,匈牙利人最痛恨的損失是被割讓給羅馬尼亞的特蘭西瓦尼亞。

1940年6月下旬,羅馬尼亞政府屈服於蘇聯的最後通牒,允許莫斯科接管第一次世界大戰後併入羅馬尼亞的比薩拉比亞和北布科維納,以及赫爾扎地區。從羅馬尼亞政府的角度來看,領土損失是可怕的,但羅馬尼亞政府更不能承受跟蘇聯開戰,因為它知道自己無法獲勝。然而,匈牙利政府將羅馬尼亞永久放棄一些地區的事實解釋為承認它不再堅持在壓力下保持國家領土的完整。因此,蘇聯佔領比薩拉比亞和北布科維納促使布達佩斯加大力度解決「特蘭西瓦尼亞問題」。匈牙利希望獲得儘可能多的特蘭西瓦尼亞,但羅馬尼亞人對此一無所知,只願意提交小部分地區考慮。最終,匈牙利與羅馬尼亞的談判徹底失敗。因此,羅馬尼亞和匈牙利被「威逼」接受軸心國的仲裁。[1]:800

與此同時,羅馬尼亞政府已同意意大利向另一個與德國結盟的鄰國保加利亞割讓領土的請求。9月7日,根據《克拉約瓦條約》,羅馬尼亞將「卡德里拉特」(南多布羅加)割讓給保加利亞。

Remove ads

仲裁

1940年7月1日,羅馬尼亞拒絕接受1939年4月13日的英法擔保,該擔保在法國淪陷後變得毫無意義。第二天,卡羅爾二世國王致函希特拉,建議德國向羅馬尼亞派遣軍事使團,並續簽1883年的聯盟。德國利用羅馬尼亞的絕望狀態迫使其修改1919年巴黎和會制定的領土解決方案,以支持德國的老盟友:匈牙利和保加利亞。在卡羅爾和希特拉之間的換文中(7月5日至15日),卡羅爾堅持不進行人口交換就不進行領土交換,希特拉將德國對羅馬尼亞的善意條件設定為羅馬尼亞與匈牙利和保加利亞的良好關係。[2]:35-37羅馬尼亞外交部長是米哈伊·馬諾伊雷斯庫;德國駐布加勒斯特全權公使是威廉·法布里丘斯。

根據德國的意願,羅馬尼亞於8月16日在德羅貝塔-塞維林堡開始與匈牙利進行談判。[2]:37-39匈牙利最初的領土要求是69,000平方公里(27,000平方英里),有3,803,000名居民,其中近三分之二是羅馬尼亞人。談判於8月24日中斷。德國和意大利政府隨後提出仲裁,羅馬尼亞王室委員會8月29日的會議記錄將其描述為「德國和意大利兩國政府發出的具有最後通牒性質的通信」。[2]:37-39

羅馬尼亞人接受了,德國外交部長約阿希姆·馮·里賓特洛甫和意大利外交部長加萊阿佐·齊亞諾於1940年8月30日在維也納美景宮會晤。他們將匈牙利的要求減少到43,492平方公里(16,792平方英里),人口2,667,007人。[3]該條約由匈牙利外交部長伊斯特萬·察基和羅馬尼亞外交部長米哈伊爾·馬諾伊雷斯庫簽署。羅馬尼亞王室委員會於8月30日至31日夜間舉行會議,接受仲裁。在會議上,尤柳·馬紐要求卡羅爾退位,並要求羅馬尼亞軍隊抵抗匈牙利對特蘭西瓦尼亞北部的佔領。他的要求被務實地拒絕了。[2]:37-39

下一節將詳細介紹北特蘭西瓦尼亞的人口統計數據以及仲裁之後的變化。特蘭西瓦尼亞的其餘地區,被稱為南特蘭西瓦尼亞,有2,274,600名羅馬尼亞人和363,200名匈牙利人,仍然是羅馬尼亞的一部分。

Remove ads

- 1.羅馬尼亞與匈牙利之間的邊界線的最終路線將與此處所附地理地圖上標記的路線相對應。羅馬尼亞-匈牙利委員會將當場確定路線的細節。

- 2.羅馬尼亞軍隊將在15天內撤離分配給匈牙利的羅馬尼亞領土,並有序移交。撤離和佔領的不同階段及其方式將在羅馬尼亞-匈牙利委員會內確定。匈牙利和羅馬尼亞政府將確保撤離和佔領工作有序進行。

- 3.所有羅馬尼亞臣民,在這一天居住在羅馬尼亞割讓的領土上,無需任何手續即可獲得匈牙利國籍。他們將被允許在6個月內選擇羅馬尼亞國籍。行使這一權利的人將在一年內離開匈牙利領土,並被允許進入羅馬尼亞。他們將能夠毫無阻礙地拿走他們的動產,清算他們的不動產,直到他們離開的那一刻,並帶走由此產生的產品。如果清算失敗,這些人將得到匈牙利的賠償。匈牙利將以廣泛和包容的方式解決與選擇者遷移有關的所有問題。

- 4.1919年匈牙利割讓給羅馬尼亞的領土上建立的匈牙利族羅馬尼亞臣民,仍處於國家主權之下,有權在6個月內選擇匈牙利國籍。第3款規定的原則也應適用於行使這一權利的人。

- 5.匈牙利政府鄭重承諾,羅馬尼亞人民將與其他匈牙利國民完全同化,根據上述仲裁,匈牙利國民將獲得匈牙利國籍。另一方面,羅馬尼亞政府對將留在羅馬尼亞領土上的匈牙利國民也作出同樣的莊嚴承諾。

- 6.主權移交的細節將由羅馬尼亞和匈牙利政府之間的直接協議規定。

- 7.如果在申請仲裁過程中出現任何困難或疑問,羅馬尼亞和匈牙利政府將尋求直接達成協議。如果沒有達成協議,爭端將提交給帝國和意大利政府,由其採取最終解決方案。

統計

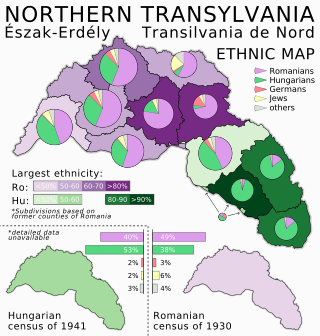

有關領土面積為43,104平方公里(16,643平方英里),或43,492平方公里(16,792平方英里)(取決於來源)。1930年羅馬尼亞人口普查顯示,該地區人口為2,393,300人。1941年,匈牙利當局進行了一次新的人口普查,登記的總人口為2,578,100人。兩次人口普查都分別詢問了語言和國籍。根據1940年第二次維也納仲裁之前羅馬尼亞人的估計,其中約有130萬人或50%的人口是羅馬尼亞人,而根據1940年匈牙利人在第二次仲裁之後不久的估計,大約有115萬人或48%的人口是羅馬尼亞人。[4]

除了人口自然增長外,人口普查之間的差異是由其他複雜原因造成的,如移民、猶太人的同化和雙語者。根據匈牙利的登記,截至1941年1月,已有10萬匈牙利難民從南特蘭西瓦尼亞抵達匈牙利。他們中的大多數人在北部尋求庇護,而從匈牙利抵達被贖回領土的人數幾乎與從南特蘭西瓦尼亞搬到特里亞農-匈牙利領土的人數一樣多。

由於移民,北特蘭西瓦尼亞匈牙利人的數量增加了近10萬人。為了補償,許多羅馬尼亞人被迫離開北特蘭西瓦尼亞。根據羅馬尼亞政府對北特蘭西瓦尼亞難民的不完整登記,截至1941年2月,約有10萬人離開。此外,總人口的下降表明,又有4萬至5萬羅馬尼亞人從北特蘭西瓦尼亞遷往南特蘭西瓦尼亞,其中包括因各種原因被遺漏在官方登記中的難民。

匈牙利人因同化而獲得的收益被其他母語群體(如猶太人)的損失所抵消。語言的轉變在雙語羅馬尼亞人和匈牙利人中最為典型。另一方面,在馬勞莫羅什縣和紹特馬爾縣,數十個定居點有許多人宣稱自己曾經是羅馬尼亞人,但現在認為自己是匈牙利人,儘管他們甚至在1910年也不會說任何匈牙利語。

Remove ads

後續

总结

视角

歷史學家基思·希欽斯在其著作《羅馬尼亞:1866-1947年(牛津現代歐洲史)》中總結了這次仲裁所造成的局面,牛津大學出版社,1994年:

維也納仲裁非但沒有解決問題,反而加劇了羅馬尼亞和匈牙利之間的關係。它沒有通過將所有馬扎爾人與所有羅馬尼亞人分開來解決國籍問題。根據使用的統計數據,約有1,150,000至1,300,000羅馬尼亞人,即割讓領土人口的48%至50%以上,仍居住在新邊界以北,而約有500,000馬扎爾人(匈牙利的其他估計高達800,000人,羅馬尼亞人低至363,000人)繼續居住在南部。

羅馬尼亞有14天的時間撤離有關領土並將其移交給匈牙利。匈牙利軍隊於9月5日跨過特里亞農邊界。匈牙利攝政王霍爾蒂·米克洛什也參加了進軍儀式。9月13日,部隊抵達特里亞農之前的邊界,完成了領土收復進程。

整體而言,匈牙利人歡迎軍隊,並將與羅馬尼亞的分離視為解放。發現自己處於匈牙利佔領之下的廣大羅馬尼亞族社區沒有什麼可慶祝的,因為它認為第二次維也納仲裁是匈牙利長期統治的回歸。匈牙利軍隊在進入被授予的領土後,對羅馬尼亞人民進行了屠殺,包括以下行為:

- 特雷茲內亞鄉大屠殺。9月9日,在特雷茲內亞村(匈牙利語:厄爾德格庫特),一支匈牙利部隊從官方給出的扎勒烏-克盧日路線繞行4公里,開始隨意向所有年齡段的當地人開火,殺死了許多人,並部分摧毀了東正教教堂。匈牙利官方消息來源隨後記錄了87名羅馬尼亞人和6名猶太人被殺,其中包括當地東正教牧師和羅馬尼亞當地教師及其妻子,但一些羅馬尼亞消息來源提供了多達263名當地人被殺。一些匈牙利歷史學家聲稱,這些殺戮是在匈牙利軍隊被當地羅馬尼亞東正教牧師煽動的居民開槍報復之後發生的,但一些目擊者的說法並不支持這些說法。這支部隊脫離匈牙利其他部隊繞行4公里的動機仍然存在爭議,但大多數證據都指向當地貴族費倫茨·貝,他在20世紀20年代將大部分莊園輸給農民,而大部分暴力都是針對居住在他以前莊園的農民。

- 伊普大屠殺。在類似的情況下,1940年9月13日和14日,159名當地村民在伊普村(匈牙利語:錫拉吉伊普)被匈牙利軍隊殺害。屠殺平民的匈牙利軍隊指揮官是索爾坦·沃什瓦里中尉。9月14日,根據沃什瓦里的命令,在村莊墓地挖了一個24米乘4米寬的坑;大屠殺中遇難者的屍體被並排埋葬,沒有舉行宗教儀式。[5]

- 1940年9月8日,努什法勒烏大屠殺發生在努什法勒烏村(匈牙利語:錫拉吉納諾吉法盧),當時一名匈牙利士兵在一些當地人的支持下折磨並殺害了附近一個村莊的11名羅馬尼亞人(兩名婦女和九名男子),他們當時正在經過該地區。

一些歷史學家對傷亡的確切人數存在爭議,但此類事件的存在不容置疑。

羅馬尼亞軍隊的撤退也並非沒有發生事件,這些事件大多是破壞基礎設施和銷毀公共文件。

Remove ads

卡羅爾二世防線

卡羅爾二世防線(羅馬尼亞語:Linia fortificată Carol al II-lea)是羅馬尼亞在20世紀30年代末根據卡羅爾二世國王的命令建造的,用於保衛與匈牙利的西部邊境。這條線綿延300公里(190英里),本身並不連續,只保護了通往特蘭西瓦尼亞內陸的最有可能的路線。它有320個炮台:80個建於1938年,180個建於1939年,其餘建於1940年上半年。每個炮台之間的距離約為400米,所有炮台都是鋼筋混凝土製成的,尺寸各不相同,但都裝有機槍。大炮被放置在炮台之間。在炮台面前,設置有一排排帶刺鐵絲網、雷區和一條大型反坦克壕溝,其中一些地方充滿了水。據計算,炮台的射擊非常密集,交叉射擊會給敵方步兵造成儘可能多的損失。防線的作用不是阻止即將到來的襲擊,而是拖延襲擊,造成儘可能多的損失,並為羅馬尼亞軍隊的大部分動員留出時間。

維也納仲裁之後,整條防線都落在分配給匈牙利的區域內。羅馬尼亞軍隊儘可能多地撤離了設備,但挖掘的電話線無法回收,因此最終被匈牙利軍隊使用。匈牙利人還儘可能多地打撈了金屬,數量巨大。在所有有用的設備和物資都被收集完畢,匈牙利人炸毀了這些炮台,以防止它們再次被使用。[6]

Remove ads

無效

盟軍委員會通過與羅馬尼亞的停戰協定(1944年9月12日)[7]宣布第二次維也納裁決無效,該協定第19條規定如下:

同盟國政府認為維也納裁決關於特蘭西瓦尼亞的決定是無效的,並同意特蘭西瓦尼亞(大部分)應歸還羅馬尼亞,但須在和平解決方案中得到確認,蘇聯政府同意蘇聯軍隊應為此目的參加與羅馬尼亞聯手對德國和匈牙利的聯合軍事行動。

這是在1944年8月23日米哈伊國王政變之後發生的,當時羅馬尼亞改變了立場,加入了盟軍。此後,羅馬尼亞軍隊與納粹德國及其盟友作戰,首先在羅馬尼亞,後來在德國佔領的匈牙利和斯洛伐克,如布達佩斯攻勢、布達佩斯圍城戰、布拉迪斯拉發—布爾諾攻勢和布拉格攻勢。1944年10月25日卡雷戰役後,特蘭西瓦尼亞北部的所有領土都處於羅馬尼亞和蘇聯軍隊的控制之下。蘇聯一直保持行政控制,直到1945年3月9日北特蘭西瓦尼亞歸還羅馬尼亞。

1947年《巴黎和平條約》重申了羅馬尼亞和匈牙利之間的邊界,正如27年前《特里亞農條約》最初所定義的一樣。

Remove ads

另見

參考文獻

- Árpád E. Varga. Erdély magyar népessége 1870-1995 között. Magyar Kisebbség 3–4, 1998, pp. 331–407.

- Bucur, Maria (April 1, 2002). "Treznea: Trauma, nationalism and the memory of World War II in Romania". Rethinking History. 6 (1): 35–55. doi:10.1080/13642520110112100. S2CID 143005164.

- Țurlea, Petre (1996). Ip și Trăznea: Atrocități maghiare și acțiune diplomatică (羅馬尼亞語). București: Editura Enciclopedică. ISBN 9789734501816. OCLC 243869011.

- Shirer, William (1960). The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany. New York: Simon & Schuster. ISBN 978-1-4516-4259-9. OCLC 22888118.

- Nolan, Cathal J. (2010). The Concise Encyclopedia of World War II [上下兩冊]. Santa Barbara, CA: Greenwood Press. ISBN 978-0-313-33050-6. OCLC 1037383584.

- Giurescu, Dinu C. (2000). Romania in the Second World War (1939–1945). East European Monographs. Boulder, CO; New York: Columbia University Press. ISBN 9780880334433. OCLC 1170535723.

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads