意大利王國 (1861年—1946年)

1861年至1946年間在阿平寧半島的王國 来自维基百科,自由的百科全书

意大利王國(意大利語:Regno d'Italia)是一個單一制國家,自1861年3月17日薩丁尼亞國王維克托·伊曼紐爾二世宣佈建立意大利國王,直到1946年6月10日,由於意大利人民公投廢止。經過幾十年的統一過程,即意大利復興運動,統一的意大利國家得以建立。這一統一政權由薩伏依王朝治下的撒丁王國主導,故其為意大利合法的前身國家之一。

此條目需要擴充。 (2010年6月11日) |

意大利王國 Regno d'Italia(意大利文) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1861年—1946年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 格言:"FERT" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 國歌:"Marcia Reale d'Ordinanza" 《皇家法令進行曲》 (1924–1943) "Giovinezza"[a] 《青年》 (1946年4月27日-6月12日) "La leggenda del Piave" 皮亞韋之歌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

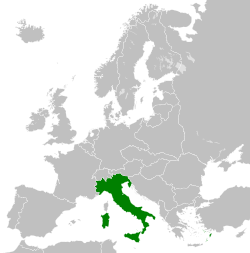

一戰前意大利王國的領土和殖民地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 首都 | 都靈 (1861年-1864年) 佛羅倫斯 (1864年-1871年) 羅馬 (1871年-1943年、1945年-1946年) 布林迪西 (1943年-1945年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 常用語言 | 意大利語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宗教 | 羅馬天主教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 政府 | 代議民主制下的單一君主立憲制 (1861年-1926年、1943年-1946年) 法西斯主義一黨制下的單一君主立憲制 (1926年-1943年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 國王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1861年-1878年 | 維托里奧·埃馬努埃萊二世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1878年-1900年 | 翁貝托一世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1900年-1946年 | 維托里奧·埃馬努埃萊三世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1946年 | 翁貝托二世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 最高帝國元帥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1938年-1943年 | 貝尼托·墨索里尼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1938年-1943年 | 維托里奧·埃馬努埃萊三世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 總理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1861 | 卡米洛·奔索(首任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1922年-1943年 | 貝尼托·墨索里尼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1945年-1946年 | 阿爾契德·加斯貝利(末任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 立法機構 | 議會(1861年–1943年) 全國委員會(1945年-1946年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 上議院 | 參議院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 下議院 | 眾議院(1861年–1928年) 大法西斯議會(1928年-1943年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 蘇黎世條約 | 1859年11月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 宣佈建國 | 1861年3月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 攻佔羅馬 | 1870年9月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 德奧意三國同盟 | 1882年5月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1915年4月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1922年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 鋼鐵條約 | 1939年5月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 法西斯黨政府倒台 | 1943年7月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 全民公投 | 1946年6月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1936年(都市) | 310,196平方公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1861年 | 22182000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1911年 | 35845000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• 1936年(都市) | 42994000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 貨幣 | 里拉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ISO 3166碼 | IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今屬於 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

a:非正式國歌"Giovinezza(青年)"(法西斯黨黨歌)1922年-1943年[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1866年,意大利聯合普魯士王國向奧地利宣戰,並在勝利後獲得了倫巴第-威尼托王國。 1870年意大利軍隊進入羅馬,結束了教宗一千多年的世俗權力,首都從佛羅倫薩遷往羅馬。19世紀最後20年,意大利發展成為殖民大國,並在與法國就各自的殖民擴張產生強烈分歧後,於1882年與德意志帝國和奧匈帝國結成三國同盟。儘管與柏林的關係變得非常友好,意大利與維也納的聯盟仍然純粹是形式上的,部分原因是意大利希望從奧匈帝國手中獲得特倫蒂諾和的里雅斯特。在第一次世界大戰期間,因西方列強承諾以領土補償作為意大利參與戰爭的條件比維也納為換取意大利中立而提出的補償更為慷慨,意大利應英國邀請,倒戈並加入協約國。戰爭的勝利使意大利獲得了國際聯盟理事會的常任理事國席位,但並未獲得其承諾的全部領土。

1922年,貝尼托·墨索里尼出任意大利總理,意大利進入國家法西斯黨執政時代,史稱「法西斯意大利」。墨索里尼實施威權統治,壓制一切政治反對派,同時促進經濟現代化、傳統價值和領土擴張。 1929年意大利政府透過《拉特蘭條約》與羅馬天主教會和解,授予梵蒂岡獨立地位。在接下來的十年裏,意大利實行了積極的外交政策,1935年意大利對埃塞俄比亞、1937年對西班牙、1939年對阿爾巴尼亞發動了成功的軍事行動。

1940年,意大利作為軸心國的主要成員加入了第二次世界大戰,儘管最初取得了成功,但後來在北非和蘇聯戰役中卻遭遇失敗。盟軍在西西里島的登陸導致了法西斯政權垮台,新政府於1943年9月向盟軍投降。意大利陷入了南北內戰,意大利交戰軍和抵抗運動對社會共和國的軍隊及其德國盟友展開了鬥爭。在意大利所有法西斯勢力投降後不久,民眾的不滿引發了一場公投,最終在1946年建立了共和國並廢除了君主制。

歷任君主

意大利國王在形式上掌握國家權力,但只能配合國會才能行使立法權,政府事實上對議會負責。根據《薩利克法典》,王位由薩伏依王朝的男性繼承。國王和他的家族宣誓效忠羅馬天主教會。他18歲成年,掌權後在兩院議員的見證下,向憲法宣誓。根據1861年3月17日的法律,他的頭銜是:「承上帝恩典和國家意志,意大利國王和阿爾巴尼亞國王(僅限1939年至1943年)和埃塞俄比亞皇帝(僅限1936年至1943年)」。他授予了五枚薩伏依騎士勳章並行使憲法賦予的主權。他指揮着陸、海、空三軍;他宣佈戰爭、締結和平、同盟、貿易和其他條約,其中只有那些涉及財政負擔或領土改變的條約才需要得到議院的批准才能有效。國王任命所有國家公職,批准和頒佈法律,這些法律以及政府法案必須由負責的大臣副署,並頒佈執行法律所必需的法令和規章。正義以他的名義伸張,而且只有他才能獲得赦免和減輕懲罰。

| # | 圖像 | 姓名 | 在任時期 | 畫押 | 紋章 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 登基 | 結束 | |||||

| 1 |

|

維托里奧·埃馬努埃萊二世

(1820–1878) |

1861年3月17日 | 1878年1月9日 |

|

|

| 2 |

|

翁貝托一世

(1844–1900) |

1878年1月9日 | 1900年7月29日 |

|

|

| 3 |

|

維托里奧·埃馬努埃萊三世

(1869–1947) |

1900年7月29日 | 1946年5月9日 |

|

|

| 4 |

|

翁貝托二世

(1904–1983) |

1946年5月9日 | 1946年6月12日 |

|

|

歷史

意大利王國主要分為幾個時期:

統一後的意大利是整個意大利社會最自由的時期,但在階級、語言等方面也有很多分歧和對立。意大利共同的文化特徵,是社會保守和重男輕女的價值觀,但該價值觀在其他文化領域產生了分歧。貴族和上層中產階級的家庭在這個時候十分傳統。意大利社會,往往有相互爭鬥的歷史。

除此之外識字是在這個時代的問題,1871年人口普查表示,意大利有61.9%的人是文盲、75.7%的婦女是文盲,文盲率遠高於同一時間的西歐國家。一些歷史學家稱政府在這個時候對識字都非常寬鬆。意大利政府試圖在自由時期減少文盲,為建立國家資助的學校教授意大利語。公共教育最差的地方在意大利南部,因為當時獲得最少的資金。

自由時期的意大利生活水平低下,特別是在南意大利,經常爆發各種瘟疫,如瘧疾和流行病。最初在1871年,每1,000位人民就有30人死亡的高死亡率,在1890年減少到每1,000名中有24.2人死亡。此外兒童出生後一年死亡率1871年為22.7%,而兒童出生後五歲前死亡率非常高,高達50%。在1891年至1900年兒童每出生一年,生存率就會降低17.6%。

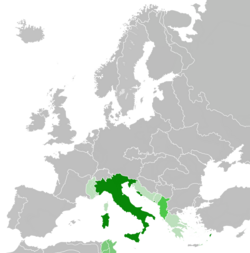

意大利王國

意大利佔領區和保護國

統一後新王國面臨嚴重的經濟、政治和社會問題。在自由時期,意大利經濟仍然高度依賴外貿和煤炭和糧食的國際價格。統一後,意大利仍是一個以農業為主的社會,60%的人口從事農業活動。隨着技術進步,外國競爭以及出口機會的迅速轉變,農業迅速發展。然而這些發展並沒有惠及所有意大利人民,意大利南部經常遭受夏季的高溫和乾旱,農作物遭到破壞。此外,意大利是葡萄酒在歐洲最大的出口國。

意大利政府於19世紀70年代投入巨資發展鐵路,從1870年到1890年建造超過兩倍長度的鐵路。

1881年的人口普查發現,超過1,000,000勞動者長期就業不足。

1900年意大利的一部分部隊參加了八國聯軍攻打中國清朝的義和團。1901年9月7日清廷特許權割讓部分天津給意大利作為租界。

第一次世界大戰時期意大利王國面臨各種問題,例如確定其盟國和目標。1914年第一次世界大戰爆發,儘管意大利曾正式加入同盟國聯盟,卻保持了中立,聲稱三國同盟只用於防禦目的。1915年5月,意大利進攻奧匈帝國,軍隊在奧匈帝國邊境的士兵人數超過400,000人。但奧匈帝國頑強防禦,縱使兵員不足,仍成功擋住意大利的攻勢。意大利軍官的訓練相比奧匈帝國和德意志帝國的軍隊明顯不足,加上意大利部隊缺乏彈藥,持續阻礙着意大利佔領奧匈帝國領土。在第一年的戰爭中,戰場上條件惡劣,導致軍隊中爆發霍亂,造成大量士兵死亡。軍隊士氣低落,即使在休假,仍被禁止進入電影院或酒吧;當戰鬥即將發生,酒精就會被免費提供給士兵,以緩和緊張心情。此外為了保持士氣,意大利軍隊開了一些講座。1916年後情況更糟,意大利面臨軍艦因潛艇攻擊而短缺、運費飛漲、糧食供給、缺乏原材料和設備的問題,提高了稅收以維持戰爭。1917年法國、英國和美國表示願意派軍隊到意大利幫助抵禦同盟國,但遭意大利政府拒絕。

1917年俄國因革命退出戰爭,東方戰線結束,更多的奧匈帝國和德國軍隊得以正面對抗意大利。意大利的反戰聲音日益增加。在經濟惡劣下,為了維持戰爭經費,政府增加農村地區的稅收,使農民無法維生,農業工作者已經從4,800,000人下跌到2,200,000人。左翼婦女在意大利北部城市領導發起抗議行動,要求結束戰爭。在米蘭,示威者的抗議導致軍隊進入城市,用坦克和機槍鎮壓抗議,造成近50人死亡,其中包括3個意大利士兵,超過800人被捕。隨着奧匈帝國決定停戰,並於1918年11月11日與意大利簽訂停戰協定,第一次世界大戰結束。

意大利在凡爾賽條約中的利益被損害,加上意大利境內經濟蕭條,大量退伍軍人返國後失業,使本尼托·墨索里尼的國家法西斯黨有機可乘。

第一次世界大戰前,墨索里尼曾反對徵兵制,抗議意大利佔領利比亞。隨着時間的過去,他只是呼籲革命,不提階級鬥爭。在戰爭期間墨索里尼曾在意大利軍隊,並在一次戰爭中受傷。儘管他聲稱自己是在戰鬥中受傷,他的受傷原因仍廣泛被認為是手榴彈意外爆炸而受傷。1922年10月墨索里尼利用工人罷工,宣佈要求向意大利政府給予法西斯政治權力,否則就會發動軍事政變。由於政府沒有立即作出反應,墨索里尼帶領法西斯支持者,即「黑衫軍」向羅馬進軍,自稱法西斯打算恢復意大利法律和秩序。在法西斯的領導下,墨索里尼就任為意大利總理。

1922年10月28日維托里奧·埃馬努埃萊三世命墨索里尼成為意大利總理,放任墨索里尼的法西斯黨在支持君主制下追求政治野心。此時的墨索里尼是一個非常年輕的政治領導人,就任時只有39歲。

法西斯主義的文化與社會裏,只有法西斯代表「真正的意大利」,拒絕宣誓效忠法西斯就會被放逐,無法就業。法西斯政權的宣傳手法,是在新聞片,廣播,電影中故意宣傳法西斯主義。1926年通過的法案要求電影院播放宣傳新聞片。縱使他之前反對教會,墨索里尼依然借羅馬天主教會穩定政權。

出於安全的制度,完整的國家權力,墨索里尼於1923年成立志願民兵,他們通常穿黑色的制服。墨索里尼主張打擊有組織犯罪,特別是在西西里黑手黨和意大利南部其他地區,法西斯在這些地方有很大的權力,使墨索里尼能夠起訴黑手黨,迫使許多黑手黨逃往國外(例如美國)或被捕監禁。

1923年意大利佔領了希臘科孚島的一部分,並在1936年對西班牙的法西斯政權做出了最重要的戰前軍事干預,支持佛朗哥領導的國民軍,派出了飛機、武器和總兵力超過60,000人的軍隊援助西班牙民族主義者。1939年4月7日意大利入侵並迅速佔領了阿爾巴尼亞。

當德國於1933年由國家社會主義德國工人黨(納粹黨)取得權力,墨索里尼宣佈:「希特拉的這次勝利就是我們的勝利」。雖然納粹黨不支持墨索里尼和法西斯意大利,但希特拉早就崇拜墨索里尼的口才和能力。在佔領埃塞俄比亞之後,墨索里尼和希特拉嘗試改善兩個國家的關係,但在私人、個人和政治方面緊張局勢仍然存在。因兩人意識形態有顯著的相似之處,希特拉和墨索里尼在1934年6月第一次見面,商討奧地利的獨立危機問題,但事後墨索里尼私底下說希特拉只是「一個愚蠢的小猴子」。

1939年9月1日第二次世界大戰中德國入侵波蘭,墨索里尼於9月24日公開宣佈意大利有權選擇進入戰爭或保持中立。墨索里尼告訴他的女婿齊亞諾,他嫉妒希特拉的成就,並希望希特拉的實力只能減慢盟軍反攻。制定戰爭計劃時,墨索里尼和意大利法西斯政權決定吞併大部分非洲和中東地區,以納入其殖民地,但軍隊司令曾警告說,意大利缺乏進行長期戰爭所需的坦克、裝甲車和飛機,並警告墨索里尼「這是自殺」。最終墨索里尼採納了建議,等德國入侵法國後才決定參與戰爭。由於德國以閃電戰打敗法國,意大利對法國宣戰,在法國投降後佔領了邊境地區和科西嘉島,1942年意大利進一步佔領了法國整個東南部。1940年英國皇家海軍突然向意大利發動空襲,擊沉了意大利的數艘戰艦,但沒有造成嚴重損害。1941年4月,意大利參與入侵南斯拉夫,在德國肢解南斯拉夫後,意大利獲得了斯洛文尼亞首都,亞得里亞海沿岸、黑山和科索沃地區;而在希臘戰役後,意大利佔領了希臘大部份地區。1941年12月意大利潛水員放置了炸彈並擊沉兩列英國戰艦。1942年意大利海軍打擊英國護航編隊的行動,令英國海軍多艘船隻沉沒。隨着盟軍登陸北非、意大利的殖民地突尼西亞和利比亞失守,意大利失去優勢。

到了1943年,盟軍已登陸意大利,攻佔了西西里島和意大利南部,此時墨索里尼已失去意大利政府及民眾的支持,意大利法西斯黨員對墨索里尼提出不信任動議。格蘭迪決議後,墨索里尼被國家法西斯黨罷免,墨索里尼被國王奪去權力,法西斯成員投票以廢除墨索里尼作為黨的領袖。1943年7月26日,維托里奧·埃馬努埃萊三世正式取消墨索里尼總理職位,墨索里尼被立即逮捕。9月8日 意大利投降,意大利殖民帝國亦隨之瓦解,德國軍隊進駐了意大利控制的阿爾巴尼亞王國、黑山軍政府、法國意佔區、希臘意佔區、克羅地亞獨立國西部、十二群島和達爾馬提亞。

希特拉在得知墨索里尼被罷免後,立即派遣隆美爾率領德軍進駐意大利北部,救出墨索里尼,並與已經在意大利的德軍司令阿爾貝特·凱塞林部隊對意大利軍隊強行繳械。9月3日意大利王國向盟軍秘密投降,當日英國將領蒙哥馬利率軍渡過墨西拿海峽,在意大利本土登陸。9月8日意大利投降。9月10日隆美爾攻佔意大利首都羅馬,控制南至拿坡里的半個意大利。9月13日希特拉派遣奧托·斯科爾茲內率領傘兵突擊隊奇襲墨索里尼的關押地,用滑翔機將其救出。9月23日墨索里尼在意大利北部小城薩羅宣佈成立意大利社會共和國,自任領袖兼外長,同南部的意大利王國巴多格里奧新政府分庭抗禮。

意大利社會共和國成立後不久,就被迫同德國簽訂協議,割讓南蒂羅爾和的里雅斯特,並同意德國可以在適當的時候佔領威尼斯。

1944年1月11日墨索里尼在維羅納槍決了齊亞諾以及其他曾投票反對他的法西斯黨領導,這使得他進一步喪失支持,在此之後他幾乎完全依靠納粹德國。

6月4日盟軍佔領羅馬,此後由於準備登陸諾曼第,盟軍在意大利暫時停止了大規模的進攻,使得墨索里尼的政府得以苟延殘喘。在此期間,墨索里尼政權在北意大利大肆屠掠,據戰後統計,在此期間內共有超過72,000人遭到屠殺,約40,000人被截肢,大量的猶太人被送入集中營,一大批婦女和女孩被強姦。瘋狂的統治引發了大規模的反抗,游擊隊紛紛建立。

1945年4月盟軍在意大利戰場發動大規模攻勢,4月23日盟軍進抵波河,俘虜30,000名德軍,墨索里尼的統治瓦解,共和國政府宣告解散,領導紛紛逃亡。4月26日盟軍佔領維羅納,4月27日又佔領熱那亞,4月28日墨索里尼及其情婦在科莫湖畔被游擊隊抓獲並槍決,屍體隨即被運回米蘭示眾。

維托里奧·埃馬努埃萊三世的兒子翁貝托二世於1946年被迫退位,意大利在1946年6月2日舉行的公民投票後正式成為現時的意大利共和國。

逸事

1943年9月,當時還是王儲的翁貝托二世選擇了音樂家喬凡尼·埃爾塔創作的意大利愛國歌曲皮亞韋之歌(意大利語:La Leggenda del Piave)作為未來意大利王國的新國歌。並在1946年4月27日登基時正式使用這首歌作為新的意大利國歌。不過僅僅過了35天,意大利王國就不復存在了。雖然《皮亞韋之歌》被意大利共和國一直使用到1947年10月(今天在意大利被作為愛國歌曲演奏),不過由於君主制被推翻,這首歌也算是世界上使用時間第二短的國歌(第一首是清朝的鞏金甌)。

註釋

參考文獻

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.