热门问题

时间线

聊天

视角

德意志帝國陸軍

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

德意志帝國陸軍(德語:Deutsches Heer)是德意志帝國的陸上作戰部隊[註 1],其德語原文直譯為「德意志的陸軍」。德意志帝國陸軍於1871年德意志統一後在普魯士王國的領導下成立,最終在第一次世界大戰結束後於1919年遭到解散。

Remove ads

組成與名稱

組成德意志帝國的各個邦國於拿破崙戰爭結束後在日耳曼邦聯的架構下透過各邦國分別調撥部隊的方式共同組建了一支陸軍;遇有戰事時,各邦國均有義務維持特定邦聯部隊的補給與支援。這支陸軍統稱為「德意志聯邦陸軍」,曾廣泛參與19世紀內的各場衝突,如1848年至1850年的第一次什列斯威戰爭;但至1864年的第二次什列斯威戰爭爆發時,邦聯諸國間的局勢已十分緊張,最終造成以普魯士王國及奧地利帝國為首的邦聯在1866年的普奧戰爭後瓦解。

普魯士於1867年組建北日耳曼邦聯,並主導訂立了旨在維持聯邦陸軍與聯邦海軍正常運作的條約[1]。邦聯內後來進一步制定的軍事義務相關法律也採用了該條約的多項條款[2]。此外,邦聯更與各成員國達成協議,使各邦國軍隊於戰爭時劃歸普魯士陸軍指揮,同時賦予後者掌控各軍隊訓練、裝備與戰略的權力[註 2]。

1870年普法戰爭爆發後不久,北日耳曼邦聯又與巴伐利亞、符騰堡與巴登等非邦聯成員國的邦國訂立了協定[註 3] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)。在這些協定與1871年制定的《德意志帝國憲法》的基礎上,帝國陸軍的雛形已逐漸浮現。巴伐利亞、薩克森與符騰堡等邦國仍握有一定程度的軍事自主權,但帝國境內的其他邦國軍隊則統一歸由普魯士陸軍指揮管轄。1871年4月16日制定的《德意志帝國憲法》將原先的《北德意志邦聯憲法》中的「聯邦陸軍」一詞改以「帝國陸軍」(Reichsheer)或「德意志陸軍」(Deutsches Heer)等用語替代[4]。

1871年後,普魯士、巴伐利亞、符騰堡與薩克森等邦國於承平時期的軍隊不論在組織架構或指揮體系上都仍不盡相同[5]。帝國境內的每個邦國均設有自己的戰爭部,巴伐利亞與薩克森更訂有自己的軍銜系統與軍官年資表;符騰堡的軍銜體系亦與普魯士的大相逕庭。此外,符騰堡與薩克森軍隊的部隊番號係根據普魯士系統編號而來(舉例而言,符騰堡陸軍第2步兵團在普魯士系統下的編號為第120步兵團),但巴伐利亞軍隊卻擁有自己的編號系統。

Remove ads

指揮體系

德意志帝國陸軍(不含巴伐利亞陸軍)的最高指揮官為德皇,其身邊設有一軍事內閣輔佐其作出決策,並同時可透過普魯士戰爭部與德國總參謀部控制軍隊。參謀總長是德皇最主要的軍事顧問,同時也是帝國境內權力最大的軍人。巴伐利亞王國則擁有自己的戰爭部與總參謀部,但其仍會與普魯士總參謀部配合協調與調度。此外,薩克森王國與符騰堡王國的戰爭部亦各自繼續存在。

普魯士陸軍在耶拿會戰苦吞敗果後便對其指揮體系進行了改革。此役後,普軍不再強調單兵作戰的戰鬥能力,而是將重心轉往強化領導、組織與計劃的能力。普軍期望能在官兵層級較低時拔擢富有軍事天賦者,並透過進修學習與分派至部隊乃至於參謀部等方式來汲取經驗。這項改革有效提升了普軍官兵於承平與戰爭時期的組織計劃能力。普魯士參謀部的作法最終在德國統一戰爭中獲得驗證,亦使其於德意志帝國成立後升格為帝國的總參謀部。

Remove ads

- 赫爾穆特·卡爾·貝恩哈特·馮·毛奇,1857年10月7日至1888年8月10日

- 阿爾弗雷德·馮·瓦德西,1888年8月10日至1891年2月7日

- 阿佛列·馮·史里芬,1891年2月7日至1906年1月1日

- 赫爾穆特·約翰內斯·路德維希·馮·毛奇,1906年1月1日至1914年9月14日

- 埃里希·馮·法金漢,1914年9月14日至1916年8月29日

- 保羅·馮·興登堡,1916年8月29日至1919年7月3日

- 威廉·格勒納,1919年7月3日至1919年7月7日

- 漢斯·馮·塞克特,1919年7月7日至1919年7月15日

結構

承平時期的德意志帝國陸軍是由若干陸軍管區(Armee-Inspektion)、陸軍軍團(Armeekorps)、師與團等單位組織而成。遇有戰事時,各陸軍管區的參謀部門會各自組成野戰陸軍指揮部,負責指揮數個軍團與下轄單位。第一次世界大戰期間,帝國陸軍內更設立了數個指揮層級較軍團高的「集團軍」(Heeresgruppe);每個集團軍下轄數個軍團[6]。

整個德意志帝國被劃分為數個陸軍管區,每個管區管轄四個軍團。1871年時,帝國境內共有五個管區,1907年至1914年間又額外增設了三個[6]。

各管區分別羅列如下:

- 第一陸軍管區:總部位於但澤,1914年8月2日動員令下達時改組為第8集團軍

- 第二陸軍管區:總部位於柏林,1914年8月2日動員令下達時改組為第3集團軍

- 第三陸軍管區:總部位於漢諾威,1914年8月2日動員令下達時改組為第2集團軍

- 第四陸軍管區:總部位於慕尼黑,1914年8月2日動員令下達時改組為第6集團軍

- 第五陸軍管區:總部位於卡斯魯爾,1914年8月2日動員令下達時改組為第7集團軍

- 第六陸軍管區:總部位於斯圖加特,1914年8月2日動員令下達時改組為第4集團軍(1908年增設)

- 第七陸軍管區:總部位於柏林,1914年8月2日動員令下達時改組為第5集團軍(1913年增設)

- 第八陸軍管區:總部位於薩爾布魯根,1914年8月2日動員令下達時改組為第1集團軍(1914年增設)

Remove ads

軍團是德意志帝國陸軍的基礎戰術單位,一個軍團下轄兩個或兩個以上的師與各式支援部隊,承平時期戍守帝國各地。除了擔負普通的防衛任務外,軍團亦負責其駐屯區域內的後備兵力與國土防衛軍的徵募作業。1914年時,普魯士共轄有21個軍團,巴伐利亞則擁有三個。除了常規的陸軍軍團外,帝國陸軍內亦設有一個由普魯士精銳禁衛部隊組成的「禁衛軍團」(Gardecorps)。軍團通常轄有一個輕步兵營、一個重炮兵營、一個工兵營、一個通訊營與一個運輸營作為支援,部分軍團更編有要塞衛戍部隊。所有軍團均編有野戰航空隊(Feldflieger Abteilung);航空隊通常由六架無武裝的雙座偵察機組成[7]。

當軍團因各種因素被調離原先的駐屯區域時,其平時所負擔的業務將會交由各「軍區」(Wehrkreis)負責。軍區的功能為監督兵源徵募作業與新進人員的訓練等。在帝國陸軍原始的編制下,軍區是與軍團相連的;舉例而言,第一軍區將於第一軍團調離時接掌徵募業務,同時負責為該軍團補充一切兵員損失。最初創設的16個後備軍團均依照此準則建立;意即第十後備軍團即是由第十軍區在當地徵募兵員而成立。然而,隨着戰事的推移,這種後勤管理與前線部隊的連結逐漸消弭;最終各軍團所需的兵員往往徵募自帝國境內各地[7]。

Remove ads

一個標準的帝國陸軍師下轄兩個步兵旅、一個騎兵旅與一個炮兵旅;每個旅又各自轄有兩個團。1914年時,除轄有兩個禁衛師與一個禁衛騎兵師的禁衛軍團外,普魯士陸軍共擁有42個常規師(含四個薩克森師與兩個符騰堡師),巴伐利亞陸軍則有六個[8]。

所有師均於1914年8月被帝國政府動員參與第一次世界大戰;其組織被重編,並自其上級軍團處獲得工兵連與其他支援單位,同時其大部份的騎兵單位均被抽調出來以成立獨立的騎兵師。帝國陸軍亦透過整併各國土防衛軍所屬的旅級單位的方式設立了多個後備師。隨着戰事進展,帝國內又成立了更多的師級部隊;至戰爭結束時,帝國陸軍已轄有251個原創或合併整編而來的師。

團是各軍團的基礎徵募單位。通常而言,人員徵募作業會由各團下轄的補充兵營進行;新進人員在加入軍隊後會先在補充兵營接受訓練,結訓後才會分發至各單位。在帝國陸軍架構下,團可分為三種主要的型態,分別是步兵團、騎兵團與炮兵團。其他如戰鬥工兵與通訊部隊等特殊單位則會以較低的指揮層級編制出現。

後備系統

當英國於1860年代決定對其陸軍進行改革時,他們考察了各歐洲主要強權的軍事體系,最終認定普魯士的後備兵員系統是最為出色的[9]。該系統於1871年為帝國陸軍所沿用,並在幾經改良後成為帝國陸軍的兵源骨幹,能有效在戰爭甫爆發時迅速動員大量後備兵力。然而,英國因拒絕實行徵兵制而無法採行此套系統。日本則決定完全仿效普魯士的軍事制度[9]。英國軍事歷史學家柯瑞里·巴奈特在解釋普魯士的徵兵制度時說道:

- 普魯士的系統... 要求公民於戰鬥部隊服役三年... 再調往後備部隊服役四年。普魯士的常備軍已成為兵役人員的訓練骨幹。普魯士陸軍的組織結構在承平時期與戰爭時期差異不大。普魯士為了有效進行徵召作業與行政業務,遂將國內畫分為數個軍團軍區。戰爭爆發時,軍區的指揮組織將直接轉為軍團的野戰指揮部。軍隊與徵募的在地化亦使各軍區為「自己」的軍團感到驕傲[10]。

工業基礎

德國在1900年超越英國後成為全歐洲工業基礎最為龐大的國家。帝國陸軍與產業的合作相當密切,尤其是在戰爭時期,軍隊對於航空產業更是重視。帝國陸軍不僅免除了航空工廠勞工的兵役義務並監督勞雇雙方的關係,更透過控管原物料與專利權等方式增加供應商的供給能量;而產業方也因有了軍隊的支持而快速增長,並藉由不斷提高薪資的手段招募優秀的工程技師投入生產。種種因素加總的結果便是帝國陸軍於戰爭時期的飛機品質十分優良。然而除了航空產業外,帝國陸軍對其他戰爭經濟的管束手段均以失敗告終[11]。

空軍

德意志帝國空軍,在1916年以前稱為「德意志帝國航空部隊」(Die Fliegertruppen des deutschen Kaiserreiches)[12],是第一次世界大戰期間帝國陸軍的航空武力。即便其名稱為「空軍」,但其於整場戰爭中均僅為帝國陸軍的下轄單位而已,從未正式升格為獨立軍種。此外,德意志帝國海軍亦擁有自己的「海軍航空隊」(Kaiserliche Marine);其與德意志空軍相互獨立、互不隸屬[12]。

- 參閱第2戰鬥機中隊

王國軍隊

德意志帝國是由38個公國和王國所組成的,而每個公國和王國都有自己的軍事傳統。儘管統一的德意志帝國的新軍隊名義上是屬於全德意志的,且大多數國家軍隊都編入了普魯士軍隊,但巴伐利亞陸軍、薩克森陸軍和符騰堡陸軍仍然是獨立的王國軍隊:

皇家薩克森軍隊...是薩克森王國的國家軍隊,是德意志「帝國」內的四個王國之一,允許保留自己的武裝力量。

——Lucas & Schmieschek p. 8 (2015)

然而,在戰爭時期,所有這些人都會宣誓效忠於德意志皇帝和德意志民族。但他們也確實在組織上保持了獨特性,也能夠在沒有佔主導地位的普魯士人的幫助的情況下組建自己的部隊。在一個例子中,桑德斯男爵(來自符騰堡)能夠合法地直接向斯圖加特的戰爭部提出請求組建一個新的砲兵團。

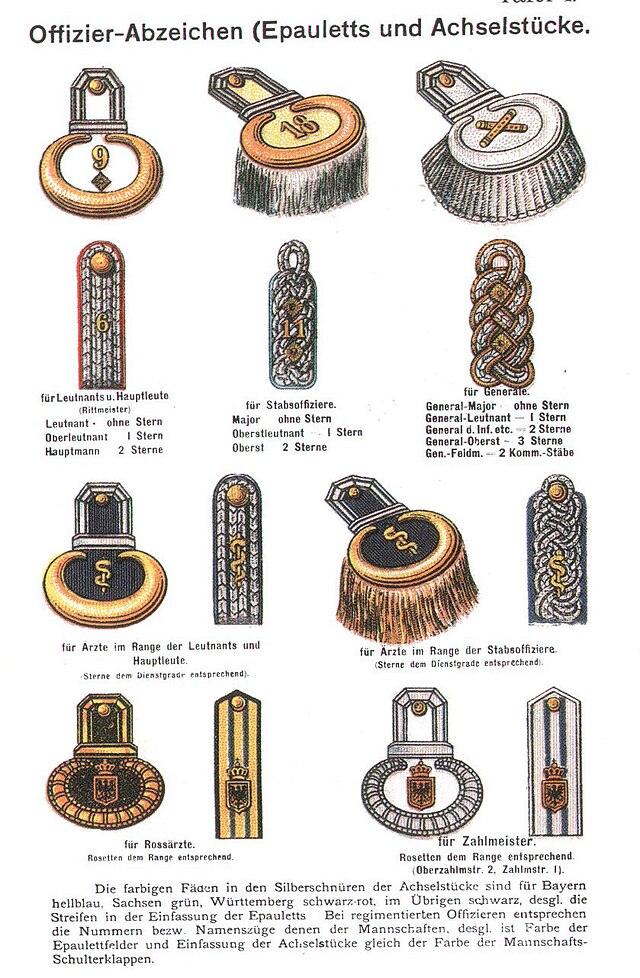

雖然上述軍隊穿着有各自特色的製服,隨着時間的推移差異越來越小,但直到 20 世紀初,單位的來源將在制服上以軍銜徽章的顏色表示。他們的頭飾上也有不同的帽章。帝國徽章將戴在帽子的國家徽章上方。

軍銜系統

1871年至1914年間德意志帝國陸軍的階級系統廣泛承襲自帝國境內各邦國的傳統軍銜,且可劃分為步兵、騎兵與炮兵等三個主要兵種,各兵種均擁有一套階級系統。

除此之外,帝國陸軍內尚設有志願兵制度:

- 一年志願兵(Einjährig-Freiwilliger):雖然名為「志願」,但一年志願兵事實上是一種短期義務兵役制度,且僅年齡在25歲以下者可選服該役別。選服該役別者通常擁有高中文憑,並可自由選擇服役軍種與單位;但條件是服役者必須自行出資購買所有裝備。以現代幣值而言,選服一年志願兵者的花費將至少在10,000歐元以上;故此役別通常僅有高級將領的子弟有能力負擔,從而造成軍官家庭壟斷軍中晉升機會的現象。這項制度由德皇威廉二世所發起;他認為相較於其他社會階級者,軍官子嗣更有資格獲得晉升機會,故提出此制度[15]。在接受基礎訓練與短期服役後,欲繼續晉升者需符合准下士的晉升資格,同時繼續接受訓練直至一年役期屆滿為止;無繼續晉升意願者則可於一年役期屆滿後退伍[16][15]。

- 長期志願兵(Kapitulant):普通義務役士兵在服役滿兩年或三年後可依其意願繼續服役,最低役期為四年,通常可長達12年[17][18]。

值得注意的是,一年志願兵與長期志願兵均非正式的階級官銜,而是一種志願服役制度,不過兩者均會身着其所屬邦國代表顏色的特殊制服。

標識

德意志帝國軍旗

皇帝及最高統帥旗

第一次世界大戰廣泛出現於德意志帝國與奧匈帝國飛機與坦克上的鐵十字標記

-

巴登

-

安哈爾特

-

巴伐利亞

-

漢諾威

-

薩克森

-

黑森

-

梅克倫堡

-

薩克森

-

符騰堡

-

普魯士

-

歐登堡

解散

參見

註釋

- 邦聯與各邦國的協議分別為:

- 《北日耳曼邦聯與薩克森軍事協定,1867年2月7日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde (bzw. Preußen) und Sachsen vom 7. Februar 1867)

- 《北日耳曼邦聯與黑森軍事協定,1871年6月13日(1867年4月7日之替代協定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Hessen vom 13. Juni 1871 (Ersatz für die vom 7. April 1867))

- 《北日耳曼邦聯與梅克倫堡-什未林軍事協定,1872年12月19日(1868年6月24日之替代協定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Mecklenburg-Schwerin vom 19. Dezember 1872 (Ersatz für die von 24. Juni 1868))

- 《北日耳曼邦聯與梅克倫堡-施特雷利茨軍事協定,1872年12月23日(1867年11月9日之替代協定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Mecklenburg-Strelitz vom 23. Dezember 1872 (Ersatz für die vom 9. November 1867))

- 《北日耳曼邦聯與歐登堡軍事協定,1867年6月15日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Oldenburg vom 15. Juni 1867)

- 《北日耳曼邦聯與布倫瑞克軍事協定,1886年3月9日 / 18日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Braunschweig vom 9./18. März 1886)

- 《北日耳曼邦聯與薩克森-魏瑪-艾森納赫、薩克森-阿爾滕堡、薩克森-科堡-哥達、薩克森-邁寧根、羅伊斯-長系、羅伊斯-幼系、施瓦爾茨堡-魯多爾斯塔特單方軍事協定,1873年9月15日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde einerseits und Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Meiningen, Reuß ältere Linie, Reuß jüngere Linie und Schwarzburg-Rudolstadt vom 15. September 1873)

- 《北日耳曼邦聯與安哈爾特軍事協定,1873年9月16日(1867年6月28日之替代協定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Anhalt vom 16. September 1873 (Ersatz für die vom 28. Juni 1867))

- 《北日耳曼邦聯與施瓦茨堡-松德爾斯豪森軍事協定,1873年9月17日(1867年6月28日之替代協定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Schwarzburg-Sondershausen vom 17. September 1873 (Ersatz für die vom 28. Juni 1867))

- 《北日耳曼邦聯與利珀軍事協定,1873年11月14日(1867年6月26日之替代協定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Lippe vom 14. November 1873 (Ersatz für die vom 26. Juni 1867))

- 《北日耳曼邦聯與紹姆堡-利珀軍事協定,1873年9月25日(1867年6月30日之替代協定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Schaumburg-Lippe vom 25. September 1873 (Ersatz für die vom 30. Juni 1867))

- 《北日耳曼邦聯與瓦爾德克軍事協定,1877年11月24日(1867年8月6日之替代協定)》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Waldeck vom 24. November 1877 (Ersatz für die vom 6. August 1867))

- 《北日耳曼邦聯與呂北克軍事協定,1867年6月27日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Lübeck vom 27. Juni 1867)

- 《北日耳曼邦聯與不來梅軍事協定,1867年6月27日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Bremen vom 27. Juni 1867)

- 《北日耳曼邦聯與漢堡軍事協定,1867年7月23日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Hamburg vom 23. Juli 1867)

- 邦聯與非成員國訂立的協議分別為:

- 《1870年11月23日巴伐利亞聯邦契約》第三條第五項(Artikel III. § 5, Bundesvertrag vom 23. November 1870 mit Bayern)

- 《北日耳曼邦聯與巴登軍事協定,1870年11月25日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Baden vom 25. November 1870)

- 《北日耳曼邦聯與符騰堡軍事協定,1870年11月25日》(Militärkonvention zwischen dem Norddeutschen Bunde und Württemberg vom 25. November 1870)[3]

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads