半人馬座A

来自维基百科,自由的百科全书

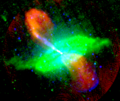

半人馬座A,也稱為NGC 5128,是位於半人馬座內距離大約1千4百萬光年遠的一個透鏡星系。它是最靠近地球的電波源之一,也是被專業天文學家廣泛研究的活躍星系核[5]。這個星系也是全天第五亮的星系,所以即使這個星系只能在南半球和北半球的低緯度地區看見,它依然還是業餘天文學家的理想目標[6]。 相對論性噴流的能量被相信是從在星系核心的超大質量黑洞附近的空間噴射出來的,輻射出X射線和無線電波的波長。以十年間隔對噴流進行的電波觀察,天文學家確定噴流內側部分的移動速度達到光速的一半。X射線則是噴流內的高能微粒在更遠處與周圍的氣體碰撞所產生的。

如同對其他的星暴星系所做的觀測,碰撞導致恆星的形成和引發強烈的爆炸。使用史匹哲太空望遠鏡,科學家證實了半人馬座A是經由一個大型橢圓星系與一個小螺旋星系碰撞的結果。

觀測史

NGC 5128是詹姆士·敦洛普於1826年4月29日在帕拉馬塔天文台進行勘測時發現的。

1847年,約翰·赫歇爾將NGC 5128描述為「兩個半橢圓形的橢圓形星雲,似乎被一條平行於星雲較長軸的寬闊模糊帶分割開來,中間切口有一條平行於星雲的微弱光帶」。

1949年,約翰·蓋滕比·博爾頓、Bruce Slee和Gordon Stanley將NGC 5128定位為首批河外射電源之一。五年後,沃爾特·巴德和魯道夫·閔可夫斯基提出這種奇特的結構是巨大橢圓星系和小型螺旋星系合併事件的結果。1970年,使用探空火箭首次偵測到X射線。 1975-76年,透過大氣切倫科夫技術觀測到半人馬座 A的伽馬射線發射。

愛因斯坦天文台於1979年探測到星系核心發出的X射線噴流。十年後,哈伯太空望遠鏡沿着中央塵埃帶發現了年輕的藍色恆星。

型態(組織)

半人馬座A在型態學上可能是特殊星系,因為從地球上觀察,這個細看起來像是透鏡星系或橢圓星系疊加上一條塵埃帶[7]。這個特殊的星系在1847年首度被約翰·赫歇爾確認,並被收錄在赫頓·阿普的《特殊星系圖集》(1966年出版),作為"受攝"星系和塵埃吸收的最佳範例之一[8]。這個星系的奇怪型態被公認為是兩個較小星系合併的結果[9]。

這個星系的核球主要由演化中的紅色恆星組成[7];然而,塵埃盤是最近的恆星形成場所[5],已經確認的恆星形成區超過100個[10]。

超新星

在半人馬座A曾經檢測到一顆超新星[11]。 這顆超新星,SN 1986G,是艾文思於1986年在塵埃帶內發現的[12], 稍後被鑑定是一顆Ia超新星[13]。Ia超新星通常是有一顆白矮星的聯星系統,白矮星由伴星攫取氣體,使質量至足以點燃在核心的碳融合反應,引發熱失控的核聚變。SN 1986G被用來演示Ia超新星的光譜並不是全都一樣,Ia超新星的光譜可能會隨着時間的推移,在亮度和形式上有不同的改變[13]。 2016年2月發現第二顆超新星SN 2016adj,稍後經被鑑定為是一顆Ⅱb超新星。

距離

自1980年代以來,估計NGC 5128的距離通常在3-5百萬秒差距[2][14][15][16][17][18]。發現在NGC 5128的經典造父變星受到濃厚的塵埃巷道遮蔽,依據消光法的本質和考慮其他的因素,距離估計在300-350萬秒差距[15][16]。在NGC 5128也發現米拉變星[18]和第二型造父變星[15][16],而後者很少在本星系群之外被發現[19]。以一些米拉變星和行星狀星雲測定的距離,認為是更遠的〜380萬秒差距[20][17]。

鄰近的星系和星系集團的資料

半人馬座 A位於半人馬座 A/M83星系團的兩個子集團中的一個的中心位置,是一個鄰近的星系集團[21]。M83 (南風車星系)在另一個集團的中心,有時這兩個集團會被視為一個集團[22][23],有時又會被視為兩個集團[24]。然而,環繞着半人馬座 A的星系和環繞着M83實際上是非常接近的,且這兩個集團之間有着相互的運動[25]。

業餘天文學的資訊

半人馬座 A位於半人馬座ω (一個肉眼可見的球狀星團) 北方約4°的地方[6]。因為這個星系有着高表面亮度和相對較大的視角,他是業餘天文觀測的理想目標。明亮的核球和黑色的塵埃帶在找星鏡和大的雙筒望遠鏡中就能見到[6],而其他的結構要更大的望遠鏡才能看見[6]。

圖片

-

半人馬座A的光暈

-

阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列所拍攝的半人馬座A

-

拉西拉天文台MPG/ESO望遠鏡所拍攝的半人馬座A

-

"Hubble's panchromatic vision... reveals the vibrant glow of young, blue star clusters..."[26]

-

A Hubble Space Telescope (HST) image of the dust disk in front of the nucleus of Centaurus A. Credit: HST/NASA/ESA.

-

This image of the central parts of Centaurus A reveals the parallelogram-shaped remains of a smaller galaxy that was absorbed about 200 to 700 million years ago.

-

史匹哲太空望遠鏡的完整盤面影像

-

Video about Centaurus A jets.

-

"False-colour image of the nearby radio galaxy Centaurus A, showing radio (red), 24-micrometre infrared (green) and 0.5-5 keV X-ray emission (blue). The jet can be seen to emit synchrotron emission in all three wavebands. The lobes only emit in the radio frequency range, and so appear red. Gas and dust in the galaxy emits thermal radiation in the infrared. Thermal X-ray radiation from hot gas and non-thermal emission from relativistic electrons can be seen in the blue 'shells' around the lobes, particularly to the south (bottom)."[27]

相關條目

外部連結

- SEDS: Peculiar Galaxy NGC 5128

- ESA/Hubble images of Centaurus A(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- NASA's APOD: The Galaxy Within Centaurus A (3/4/06)(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- NASA's APOD: X-Rays from an Active Galaxy (7/5/03)(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- High-resolution image of Centaurus A(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) showing the discrete elements of galactic core

- Centaurus A(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) at UniverseToday.com

- NGC5128 Centaurus A

- WikiSky上關於半人馬座A的內容:DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, 氫α, X射線, 天文照片, 天圖, 文章和圖片

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.