伊果·史特拉汶斯基

俄罗斯现代主义作曲家 来自维基百科,自由的百科全书

伊果·費奧多羅維奇·史特拉汶斯基(俄語:Игорь Фёдорович Стравинский,1882年6月17日—1971年4月6日),又譯斯特拉溫斯基,作曲家、鋼琴家及指揮,20世紀現代音樂的代表人物,擁有俄羅斯、法國與美國三國國籍。革新過三個不同的音樂流派:原始主義、新古典主義以及序列主義。被人們譽為是音樂界中的畢加索。

此條目需要補充更多來源。 (2013年10月11日) |

| 伊果·史特拉汶斯基 Игорь Стравинский | |

|---|---|

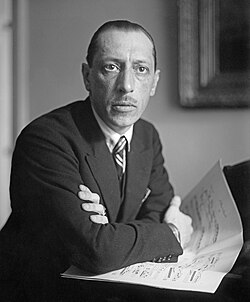

1930年前後的史特拉汶斯基 | |

| 羅馬拼音 | Igor Fyodorovich Stravinsky |

| 出生 | 1882年6月17日[儒略曆6月5日] |

| 逝世 | 1971年4月6日(88歲) |

| 國籍 | |

| 知名作品 | 芭蕾《火鳥》《彼得魯什卡》《春之祭》《普爾欽奈拉》《眾神領袖阿波羅》,歌劇《夜鶯》《浪子的歷程》《俄狄浦斯王》,舞台音樂《士兵的故事》,《詩篇交響曲》,協奏曲《敦巴頓橡樹園》,《烏木協奏曲》 |

| 所屬時期/樂派 | 20世紀 |

| 擅長類型 | 芭蕾,歌劇,管弦樂 |

師從 | |

| 簽名 | |

史特拉汶斯基作曲風格有許多的變化。他最早因為謝爾蓋·達基列夫委託的三部芭蕾舞劇而出名,而首演是由佳吉列夫的俄羅斯芭蕾舞團在巴黎首演:1910年的《火鳥》、1911年的《彼得魯什卡》及1913年的《春之祭》。其中的《春之祭》讓往後的作曲者思考旋律的結構,也認為是讓史特拉汶斯基有長久聲譽的關鍵,革命性地拓展了音樂設計的邊界。他在「俄國時期」的作品有《狐狸》、《士兵的故事》及《婚禮》,不過在之後的1920年代他的風格轉變成新古典主義音樂,這個時期的作品傾向使用傳統的古典音樂型式(大協奏曲、賦格及交響曲),使用許多以前(特別是18世紀)的古典音樂風格。史特拉汶斯基在1950年代轉換為序列主義風格,他這個時期的作品和以往的作品有些共有的風格:富有節奏性、用一些二個音符或是三個音符的cell建構出延伸的音樂概念、及在音樂形式及樂器學上的清晰明確。

生平

1882年6月17日,伊果·費奧多羅維奇·史特拉汶斯基出生於聖彼得堡附近的奧拉寧堡,父親是烏克蘭人,母親是俄羅斯人。父親在聖彼得堡馬林斯基劇院當男低音歌手。自小受父親影響展現出非凡的音樂才華。9歲開始學習鋼琴和作曲。

雖然史特拉汶斯基對音樂相當熱衷,但他的父母希望他學習法律,因此中學畢業之後,在1901年進入聖彼得堡大學學習法律,但他四年只修了不到五十門的課程[3]:565。1902年夏天,結識了著名作曲家里姆斯基-科薩科夫,並成為他的門生,從此便開始了其作曲生涯。史特拉汶斯基的父親在1902年過世,而史特拉汶斯基那年花在音樂上的時間已經比學習法律的時間要多了[4]。後來史特拉汶斯基一直不參加他的法律期終考試,在1906年4月時大學畢業,獲得了半課程文憑[5]

1905年時史特拉汶斯基和其從小就認識的表姐嘉芙蓮·諾申科(1880年生,Yekaterina Gavrilovna Nosenko)訂婚[6]:5,雖然正教會反對表姐弟結婚,但他們仍在1906年1月23日結婚。後來陸續在1907年及1908年生了Fyodor及Ludmila二個小孩[6]:11–12。

1909年時,第一部管弦樂作品《煙火》在聖彼得堡首演,被俄羅斯芭蕾舞團經理兼舞劇編導佳吉列夫(Sergei Diaghilev)所欣賞,邀請他為其芭蕾舞團創作芭蕾音樂《火鳥》[6]:15–16。

1910年6月25日芭蕾舞劇《火鳥》在巴黎首演,因此史特拉汶斯基一夜成名[5]:142–43。排練過程中,史特拉汶斯基在巴黎和他在烏克蘭烏斯季盧格的家中往返。後來在1910年9月初搬到瑞士的克拉倫斯[5]:145,之後的四年他們全家夏天住在俄羅斯,冬天住在瑞士。這段時間史特拉汶斯基也創作了大量芭蕾舞曲。

1913年時《春之祭》在蒙田大街的香榭麗舍劇院首演。觀眾由於這部作品的徹底反傳統性而極其不滿,幾乎在劇場內釀成一場暴動。從此史特拉汶斯基便成了與勛伯格一樣當時最為激進的先鋒派作曲家,同年結識了可可·香奈兒。

1915年第一次世界大戰爆發。史特拉汶斯基所有的私人財產都被沒收,從此不得不為生計而工作。作品配器方面顯得十分節儉(為了避免動用大樂團),以適應當時的經濟狀況。

1920年5月15日《普爾欽奈拉》在巴黎首演,史特拉汶斯基全家在同年的6月8日搬離瑞士,希望在巴黎找到可以負擔的住處[5]:315。可可·香奈爾知道史特拉汶斯基一家經濟上的困境,邀請他們一家住在她位在巴黎市郊的別墅,直到他們找到合適的住處為止。史特拉汶斯基一家在9月第2週到達[5]:318。香奈爾也努力促使史特拉汶斯基《春之祭》的第二次演出(1920年12月),並且送了一份匿名的禮物給佳吉列夫,據說有三十萬法郎[5]:319。

經過一系列探索後,史特拉汶斯基在1920年代創立了新古典主義,喊出了「回到巴赫」的口號[7]。之後芭蕾舞劇的創作逐漸減少,而將創作的重心集中到歌劇及室內樂上。並與其他藝術門類的藝術家密切交往。其中對其影響最大的是藝術大師畢加索。史特拉汶斯基在進行新古典主義創作的同時,也對爵士樂產生了興趣。

1938年時,史特拉汶斯基的女兒、妻子和老母親相繼去世,再加上希特拉侵佔波蘭和二戰的爆發,促使史特拉汶斯基前往美國謀生。史特拉汶斯基住在加州的西荷里活[8],他最常待在洛杉磯[9],在1945年後成為美國公民[6]:390。

史特拉汶斯基在加入美國國籍之後,樂曲中爵士樂的風格越發濃郁;而在作曲上重新開始創作大型作品。在完成了歌劇《浪子的歷程》之後,史特拉汶斯基開始對序列主義產生興趣。在1950年代初開始運用十二音體系來寫作。1956年,開始運用整體序列主義。他將荀白克及其弟子韋伯恩的作曲技法加以改造,形成了他個人的風格。1960年代之後的作品逐漸減少。

史特拉汶斯基在1962年又重新回到俄國。與此期間,出版了大量的訪談錄、回憶錄。1970年,由於健康原因,回到紐約。1971年4月6日因心臟衰竭於美國去世[10],死後葬於威尼斯。

在荷里活星光大道有一顆史特拉汶斯基的星星[11]。史特拉汶斯基去世以後,1987年的格林美獎將終身成就獎頒給史特拉汶斯基[12]。

風格

- 受到里姆斯基-科薩科夫影響,作品當中帶有強烈的印象主義色彩。

- 《火鳥》之後,逐漸向原始主義靠攏。作品大多為芭蕾音樂。《春之祭》是這一時期的代表。

原始主義作品時而神秘,時而又充滿了咆哮與嘶鳴。大量運用不協和音及不對稱節奏,旋律卻極為短小。

作品進入了新古典主義時期,作品顯得理智、冷漠、客觀。在融入爵士風格的過程中,卻產生了一種怪異、嘲諷的特色。這一時期的代表作為《士兵的故事》。

運用十二音和總體序列主義來進行創作,將兩種長期分裂的音樂潮流融合到一起。

影響

史特拉汶斯基是20世紀獲得榮譽最多的音樂家之一。他的作品在全世界範圍內盛演不衰。他與季賈列夫、畢加索和讓·科克托等藝術家的交往也稱為了藝術領域的一段佳話。史特拉汶斯基本人那數量眾多、風格迥異的作品也為當時的青年作曲家所廣泛借鑑。

主要作品

- 《火鳥》(The Firebird,1910)

- 《彼得魯什卡》(Petrushka,1911)

- 《春之祭》(The Rite of Spring,1913,修改於1922和1943)

- 《普爾欽奈拉》(Pulcinella,1920)

- 《婚禮》(Les Noces,1923)

- 《眾神領袖阿波羅》(Apollon musagète,1928,修改於1947)

- 《精靈之吻 》(Le baiser de la fée,1928,修改於1950)

- 《紙牌遊戲》(Jeu de cartes,1936)

- 《芭蕾場景》(Scènes de ballet,1944)

- 《奧爾菲斯》(Orpheus,1948)

- 《競賽》(Agon,1957,採用十二音列法創作)

- Swesdoliki (Der Sterngesichtige) oder Le Roi des étoiles für Männerchor und Orchester(1911/12)

- Pater noster, Motette für gemischten Chor(1926)

- 《詩篇交響曲》(Symphony of Psalms,1930)

- Ave Maria für gemischten Chor(1934)

- Babel für Sprecher, zweistimmigen Männerchor und Orchester(1944, Schlusssatz der Genesis Suite)

- Mass für Chor und Orchester(UA 1948)

- 《安魂聖歌》(Requiem Canticles,1965-1966)

- 《降E大調交響曲》,Op. 1(1905–1907)

- Faune et bergère, Suite für Gesang und Orchester, Op. 2

- 《煙火》(Fireworks,1909)

- 《夜鶯之歌》(Le Chant du Rossignol,1917)

- 《木管交響曲》(Symphonies d'instruments à vent,1920/1945–1947)

- 《木管八重奏》(1922–1923)

- 《鋼琴與銅管協奏曲》(1923–1924)

- 《D大調小提琴協奏曲》(Concerto en ré pour violon et orchestre,1931)

- 《拉格泰姆》(Ragtime,1918)

- 《敦巴頓橡樹園》(室內樂團交響曲,Dumbarton Oaks Concerto,1937/38)

- Sinfonie in C(1939/40)

- Vier norwegische Impressionen(1942)

- Zirkuspolka(1942/44)

- Sinfonie in 3 Sätzen(1942–1945)

- Scherzo à la Russe(1944)

- 《烏木協奏曲》(Ebony Concerto,為單簧管與爵士樂團所作,1945)

- Concerto in D für Streichorchester(1947)

- Fanfare for a new Theatre(1964)

- 4 Etüden op. 7(1908)

- Piano-Rag-Musik(1919)

- Trois mouvements de Petrouchka (2- und 4-händige Version)(1921)

- Sonate pour piano(1924)

- Serenade en la (in A)(1925)

- Concerto for Two Pianos(1935)

- Tango(1940)

- 史特拉汶斯基指揮史特拉汶斯基芭蕾音樂《火鳥》、《彼得魯什卡》及《春之祭》,哥倫比亞交響樂團,CBS

參考資料

參考書目

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.