热门问题

时间线

聊天

视角

人工合成元素

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

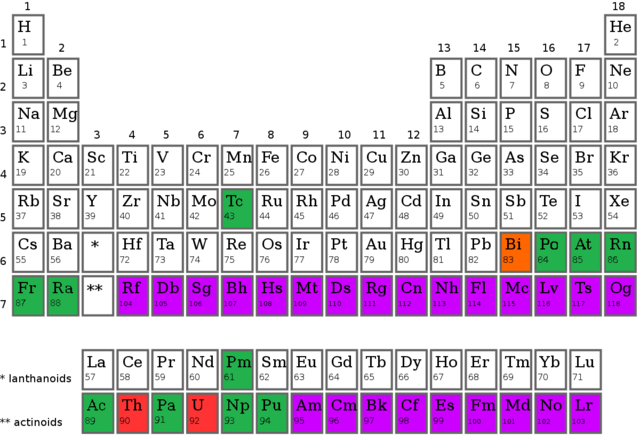

人工合成元素,又稱為人造元素,在化學中是指自然界中不存在,只有通過人工方法才能製造出來的化學元素。一般透過將兩種元素的原子以高速撞擊,使兩者融合,以增大其原子核內質子的個數,達到增大原子序數、製造出新元素的目標。至今已有24種人工合成元素被合成出來,它們均是不穩定的放射性元素,但彼此間衰變的速率差異很大,半衰期從幾千萬年(如鋦-247)到僅僅只有數百微秒(如鿫-294)。[1]

自然界中不存在,完全由人工方法合成出的放射性元素

自然界中存量稀少,通常由人工合成的方式生產的放射性元素

自然界中較普遍,有穩定存量的天然放射性元素

有五種元素最初是通過人工合成的方式發現,但是後來在自然界中,也發現有痕跡量的存在,包括鎝、鉕、砈、錼和鈽,由於存量極為稀少,從天然礦石中提取它們並不實際,所以通常還是由人工合成的方式生產這些元素。因此,它們有時仍被標記為人工合成元素。[2]其中第一個被發現的是鎝,首次合成於1937年。[3]而工業及軍事上最重要的鈈於1940年首次被合成出,主要以其在原子彈和核反應堆中的用途而聞名。[4]鈈也是如今天然存在的元素中原子序數最大的(94號),原子序≥95(鋂以後)的元素都不出現在自然界中,只能以人工合成的方式生產,即隨附元素周期表中的紫色區塊元素。

原子序數≥99(鑀以後)的人工合成元素由於半衰期都極短,非常不穩定,無法大量生產,因此在科學研究之外沒有任何實際用途。

Remove ads

概述

人工合成元素皆具有放射性,會衰變成其他較輕的核種。由於它們的半衰期與地球的壽命相比過短,即使在地球形成的初期曾經存在過這些元素,到現今也已經全部衰變為其他元素而消失在地球上了。目前,只有在核武器或是在核反應堆、粒子加速器中進行的核試驗中才能發現人工合成元素的原子。人工合成元素的產生方式有核聚變和中子俘獲。

對於自然存在的元素來說,其原子量由地殼和大氣層中天然同位素的豐度比例來決定。但是由於人工合成元素的同位素完全由人工合成產生,天然同位素的豐度對其沒有任何意義,因此,在元素周期表中,人工合成元素的原子量使用其最穩定(即半衰期最長)的同位素之原子量來表示。

並不是所有的放射性元素都是人工合成元素,比如鈾、釷和鉍都沒有穩定同位素,但是它們最穩定同位素的半衰期均極長,因此在地殼和大氣層中均有分布,同時,它們的衰變產物——釙、鐳和氡等元素,儘管半衰期很短,也能在自然界中找到相當的量。

生產

從核反應爐的用過核燃料中可以找到一些自然界中非常稀少或不存在的超鈾元素,包括錼、鈽、鋂和鋦等,它們是核燃料中的鈾俘獲中子後經β衰變而產生的。[5]

較輕的人工合成元素大多是在核反應爐中以中子衝擊母核種靶核來生產,可以較大量地生產。[6]100號元素鐨是能以這種方式生產的最重元素,不過至今科學家仍沒有製得純鐨。[7]目前單質產量能以肉眼所見的最重元素為99號的鑀。[8]

原子序數為101(鍆)以上的超鐨元素(transfermium element)只能利用粒子加速器將高能粒子轟擊母核種來合成,合成難度較高且產量極少,因此用途皆僅限於研究。[6]

歷史

世界上第一個通過人工合成而發現的化學元素是鎝,在1936年,該發現被最終確認並填補了元素周期表的43號位置的空白。鎝不存在穩定同位素,其最穩定的同位素鎝-98的半衰期為420萬年,遠低於地球的年齡,因此地球形成時所產生的鎝到今天已經衰變殆盡。現今自然界中僅存在痕跡量的鎝,是由鈾-238的自發裂變以及鉬礦石的中子俘獲而產生。

第一個完全由人工合成而產生的元素是1944年合成的鋦,之後是鎇、錇和鐦等。冷戰期間,蘇聯和美國各自獨立合成出了鑪和𨧀等超重元素,這些元素的命名權曾引起很大的爭論,直到1997年才解決(參見超鐨元素爭議)。[9][10]

目前最新發現的元素為2010年合成出的鿬(Tennessine, Ts),而目前發現原子序最大的元素則是118號的鿫(Oganesson, Og),於2006年合成出,至此所有第七週期元素已經合成成功。[11][12][13][14]科學家們至今仍藉由人工核反應力圖合成出原子序更大的新元素。

人工合成元素列表

下表所列人工合成元素均為自然界中所不存在的化學元素,其原子序數≥95,均為超鈾元素。

Remove ads

下列元素在自然界中皆有痕量的分布,但通常由人工合成方式所產生。

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads