北大西洋公約

一份生效於1949年8月24日的國際公約,簽署者即成為北大西洋公約組織的成員國 来自维基百科,自由的百科全书

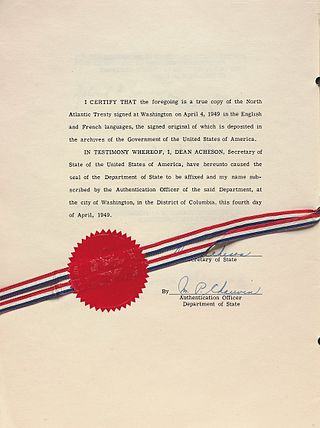

《北大西洋公約》(英語:North Atlantic Treaty)是1949年4月4日在美國華盛頓哥倫比亞特區由12國聯合簽署的條約,最初的12個締約國即是北大西洋公約組織的創始國。

締約國

後續簽署國包括:

歷史

在美國參議院,北大西洋公約於1949年7月21日以82票對13票通過。

當1990年兩德統一後,前東德區域自動成為北大西洋公約組織的涵蓋區。

該份條約的關鍵部分是第五條款(Article V)要求簽署國承諾「針對任何一個成員國發動的武裝攻擊應被視為是對全體成員國發動的武裝攻擊」,該條款的用意主要是防範蘇聯對西歐的大規模武裝攻擊,但直到冷戰結束,第五條款一直都沒有被動用過,它被首次動用,是在2001年9月11日對美國紐約州的世界貿易中心和五角大樓襲擊事件後發起的雄鷹行動。

該條約的第四條款:要求成員國承諾「當北約成員國在領土完整、政治獨立或安全受到威脅時,在任何一個成員國的提議下,北約各國將進行緊急磋商」。第四條款的第一次使用是在2003年伊拉克戰爭期間由土耳其提出;第二次使用是在2012年,因為一架土耳其F-4軍機在土耳其敘利亞邊境被敘利亞防空系統擊落再次由土耳其提出。

參見

注釋

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.