中華鱟

鲎科鲎属的一种节肢动物 来自维基百科,自由的百科全书

中華

歷史

鱟魚在千多年前已有記載。唐劉恂在其嶺表錄異中寫道:「鱟魚,其殼瑩淨滑如青瓷碗,鏊(注音:ㄠˊ)[2]背,眼在背上,口在腹下,青黑色。腹兩傍為六腳,有尾長尺餘,三棱如棕莖,雌常負雄而行。捕者必雙得之,若摘去雄者,雌者即自止背負之方行。腹中有子如綠豆,南人取之,碎其肉腳,和以為醬,食之。尾中有珠,如慄色黃。雌者小,置水中,即雄者浮,雌者沉。」

特徵

幼體:一齡鱟(剛孵化出的幼生體),外形似「三葉蟲」。頭胸甲寬約5~6mm,左右兩側的前緣,有一弧形深褐色線條,線條兩端有一對複眼分布,前方正中央有一對單眼。劍尾則藏於頭胸甲內(外觀上看不出尾節),外殼色偏淡黃帶點透明。,暫以「背部朝下」方式游泳。

- 成長:靠脫殼方式讓個體成長,每脫殼一次(稱做一齡),可讓體長增長1.3~1.4倍。一齡鱟(不脫殼),二齡鱟(3次脫殼/年),三齡鱟(2次脫殼/年),爾後每年脫殼一次,直至第13年(或脫殼15~16次)左右,雄體達到性成熟。雌體則得延至第14年(或脫殼16~17次)左右達到性成熟。

成熟體:體長約30~60公分,雌體體型一般大於雄體。體型外觀分三個部份(頭胸甲、腹甲、劍尾)。

- 頭胸甲部:

- 上方:頭前一對單眼(感光用)、兩側方為一對複眼(尋找異性用)、偏位後則是長有一對硬刺(防衛用)。

- 下方:其攝食口部位於頭胸甲下方中央,口邊有硬刺(用來磨碎食物)、一對鉗狀附肢(攝食協助肢)及另外五對附肢步足(第二、三附肢演化成勾狀,最後一對則為推進肢),此物種為全世界唯一的「肢口綱」動物。

- 雌體頭胸部前緣完整,雄體頭胸部前緣兩邊則呈現凹陷狀。

- 腹甲:左右兩側,均各長有一排硬刺(防衛用_雌體僅有三對棘刺發達,雄體則全棘刺發達),下方則長有書腮五排(形似活頁狀、用於呼吸與游泳協助)、生殖孔、後方則為一排泄孔。

- 劍尾:形似刀劍狀(作用於防衛及翻覆時協助翻身)。

-

背視圖。 -

腹面觀。 -

正面

分布和棲息地

中華鱟僅分布於太平洋西岸,自日本瀨戶內海開始,沿中國浙江、福建、廣東、廣西、海南、香港和金門、台灣沿岸,直到印度尼西亞爪哇島北岸以北、蘇門答臘島印度洋東側海域[3]。

喜棲於風平浪靜,沙尼基質之淺灣處。每年四月下旬左右,於淺灣沙灘產卵。

行為

- 繁殖季節:每年四月至八月下旬止。

- 產卵行為:產卵時,雌體會將受精卵埋入深度約10公分的淺沙層裡,所生產的數量(視其個體大小)。雌體一般會分批生產,一窩卵數最高者曾達至1,200枚(少則40~50枚),一般數量均維持在300~500枚左右。

- 卵形:體呈球形(沉性)卵,外層附著一黃綠色絨毛膜卵殼。

- 孵育:若是採用人工水循環系統孵化協助,將於水溫28.5~30.5度C的環境下,約23~25天,鱟卵即可利用卵的內外壓差,讓膜殼破裂,吸取卵外海水浸入卵中,讓卵內既維持濕潤,又能讓胚胎處於類似海水一樣的小天地(孵化期約50天)。胚胎發育期中,於23~25天時,初始外型似「南瓜」,漸轉化為「銀杏葉型」,終極外型為「三葉蟲狀」。

保護

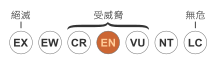

至2003年,中華鱟在日本瀨戶內海已幾乎滅絕[4]。2006年中華鱟在日本被評估為極危,2007年在越南被評為易危[3]。2019年在IUCN紅色名錄被評估為瀕危 [1]。威脅主要來自於生境破壞和過度捕撈[3]。

中華民國政府在農委會澎湖海洋生物研究中心[5]、國立海洋生物博物館[6]、嘉義縣鱟生態保育館[7]、金門縣水產試驗所[8]均有從事人工養殖保育復育的工作。三棘鱟目前尚未成為台灣保育類,但海洋委員會海洋保育署於2022年5月預告提出保育計畫。[9]

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.