来自维基百科,自由的百科全书

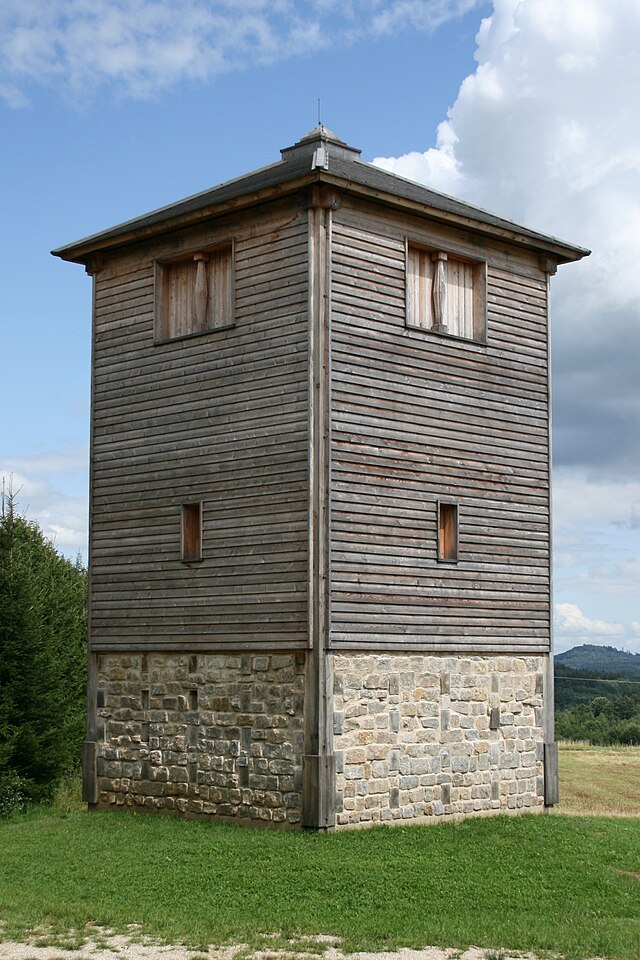

上日耳曼-雷蒂安邊牆是羅馬帝國在上日耳曼行省和雷蒂安行省內修建的一段邊境防禦工事,建築於83年到260年間。它把羅馬帝國和未被征服的日耳曼部落分隔開來,從萊茵河上的波恩延伸到多瑙河上的雷根斯堡。總長568公里,包括至少60座堡壘和900座瞭望塔。

第一位興建邊牆的羅馬皇帝是奧古斯都。在9年的條頓堡森林戰役在遭到毀滅性打擊後,他下令建造防禦工事。一開始是許多分段的短邊牆,上日耳曼邊牆在萊茵河附近,雷蒂安邊牆在多瑙河附近。後來,兩段牆連了起來。

奧古斯都死後,羅馬帝國以萊茵河與多瑙河上游作為它的邊界。擁有法蘭克福的肥沃土地,美因茨附近的要塞,一直到黑森林的最南端。由於萊茵河又寬又深,帝國的北部邊界很穩固,一直保持到帝國衰落。南部的情況就不一樣了,萊茵河上游和多瑙河上游很容易被渡過,而且這樣長的邊界在防守上很不方便。在現在的巴登-符騰堡州中部被一塊日耳曼部族的土地嵌入,形成了一個銳角。在羅馬時期,這裡的日耳曼人還是很稀疏,許多羅馬臣民從阿爾薩斯-洛林中部跨過數條河流向東移民。當韋帕薌繼承尼祿的皇位後,這個銳角逐漸變鈍。

在弗拉維王朝時期,羅馬帝國的邊界曾兩次向前推進。

第一次推進大約是在74年,羅馬帝國吞併部分現在的巴登地區。並修建了一條從羅馬帝國在萊茵河上游的基地斯特拉斯堡到多瑙河上烏爾姆。這個銳角又變小了。

第二次推進是在圖密善時期的83年。他從美因茨出擊,把帝國的邊境向東推出,並系統地劃定了邊界,而且在邊界前方後方修建了大量的碉堡和軍營來防守邊界。其中就有著名的在巴特洪堡附近的薩爾堡要塞。

在74年到83年間,邊界的防禦工事全部連接了起來。邊牆從美因茨附近出發穿過歐登瓦德山,到達內卡河上游,用一連串的碉堡防守着。完工的確切日期並不清楚,如果不是在圖密善時期完成的話,那麼一定在他死後不久。整個邊境被重新整修,從萊茵河到多瑙河有了連續的防禦工事,至少是木質的柵欄。

萊茵河和多瑙河的夾角幾乎要消失了,但帝國還有更深遠的計劃。哈德良和他的繼任安敦尼從奧登瓦德和多瑙河一帶出擊,計劃建立一條大約與原來邊境平行的邊境,但在有些地方,比如說陶努斯山,和原來的邊境重合。這就是現在所看到的邊牆所在。邊牆分成了截然不同的兩段。一段,被稱之為普法爾格拉本(Pfahlgraben,意為「樁壕」),是一段土墩、木牆和溝渠,從來因開始延伸,保存得最好的一段在薩爾堡附近。它有一段很特別,近乎幾何地筆直伸向南方。另一段,被稱之為托於菲爾斯毛爾(Teufelsmauer,意為「魔鬼牆」),是石造的城牆,從普法爾格拉本結束的地方開始近乎筆直的向西伸向多瑙河,在雷根斯堡附近的海因海姆與多瑙河會合。這條邊界保持了近百年,這期間邊牆還發生了不少變化,但許多都已不可考。

在2世紀晚期,日耳曼人對帝國的壓力越來越大,羅馬軍團和日耳曼人屢戰屢敗。在250年左右,被迫放棄了萊茵河以東、多瑙河以北的所有領土。邊牆也隨之失去了作用。

邊牆從1世紀末開始使用,一直到260年到270年間羅馬帝國退出萊茵河多瑙河以東地區。它似乎並沒有在對抗外來敵人的入侵中發揮多少作用。它就像是二戰以後的「鐵幕」一樣,把羅馬帝國和日耳曼部落劃分開來。儘管有部分邊牆有壁壘和溝渠,也有幾段是石造堅固城牆,但邊牆本身實在太容易被突破。

邊牆被遺棄以後,在很長一段時間內處於默默無聞的狀態,任憑風吹雨打。就如同許多古代遺址一樣,邊牆的許多部分都被當地的居民拿去做建材。後來,考古學家開始對邊牆進行了研究,發掘出了不少東西,大多都藏在薩爾堡附近的博物館裡。德國政府曾數次出資維護和修復邊牆。2005年,上日耳曼-雷蒂安邊牆和以登錄世界遺產名錄的哈德良長城合併成為一項世界遺產—羅馬帝國的邊境。

現在一般將上日耳曼-雷蒂安邊牆分為六段,58處遺址。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.