热门问题

时间线

聊天

视角

杭州城牆

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

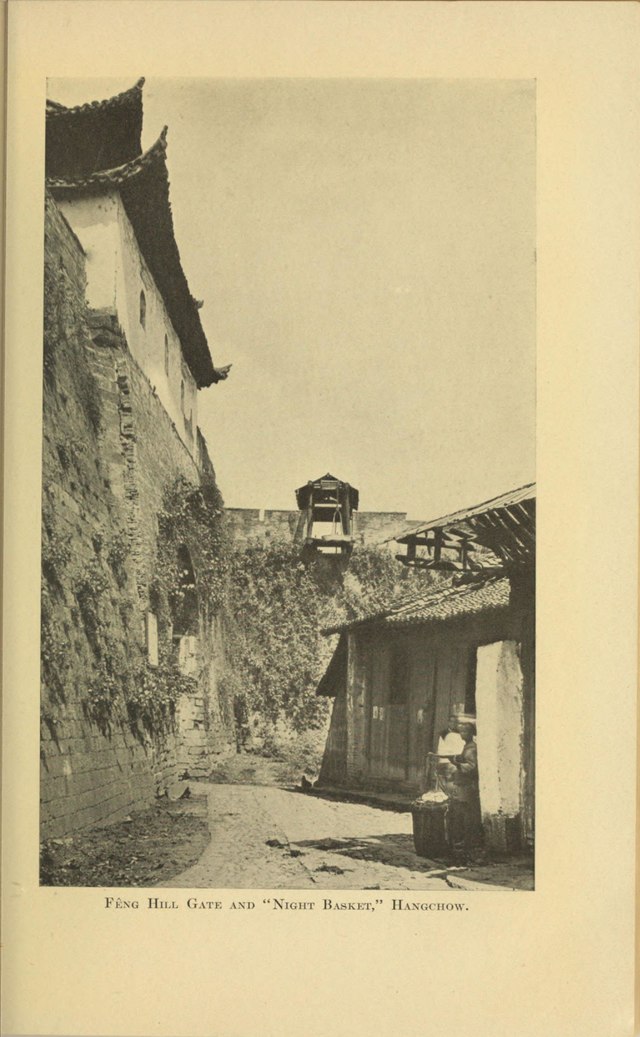

從隋朝起,錢塘江下游西岸至西湖一帶成為縣級以上行政區(杭州、餘杭郡、臨安府、杭州路、杭州府)治所的所在地。圍繞州/郡/府治,歷代相繼建築城牆用以守御,是為杭州城牆,或稱州城、府城。吳越國以來的杭州城垣圈定了城市的發展空間,今日杭州市主城區市中心即大致在古城垣範圍內。20世紀初至50年代,杭州城牆基本拆除,目前只留一座鳳山水門、少量遺蹟;另外2008年重建了慶春門、城樓和城牆,並闢為杭州古城牆陳列館。

隋唐

隋朝開皇九年(590年),始設置杭州,州治在餘杭縣治(今老餘杭)。次年,州治遷至錢唐縣治。次年,在平定江南高智慧等人叛亂時,楊素下令將州治移至縣境內柳浦以西,並依鳳凰山建筑州城。[2]柳浦為錢塘江西岸的重要渡口,即今浙江第一碼頭。[3]:11隋朝州城沿用至唐朝。[2]

對於隋唐杭州城牆的範圍,存在兩類不同的看法。一種觀點認為隋唐杭州城為一座完整城郭,杭州州治和錢唐縣治都在城內,並詳細考證城牆西南界為柳浦以西、鳳凰山麓,東界接近今中河,北界至西湖北岸的霍山(寶石山北側的低矮小山)。另一派認為隋唐杭州州城和錢唐縣城分離,州城在柳浦以西、鳳凰山麓,縣城在西湖之東北,均為規模不大的子城,只包納官署、軍隊等,普通百姓則不在城牆以內居住。[4]:250-253,263,268

吳越

千百年後,知我者以此城,罪我者以此城。苟得之於人而損之己者,吾無愧歟。

——《杭州羅城記》[2]

唐末,錢鏐擔任鎮海軍節度使時,將治所從潤州移至杭州。之後建立吳越國,以杭州為國都。杭州自此成為州/路/府以上級行政區之治所所在地。[5][6]為護衛地位愈發重要的杭州,錢鏐曾多次擴建城牆。大順元年(890年)閏九月,在子城的南北兩側擴建夾城。擊敗孫儒入侵後,錢鏐意識到子城不足以守衛百姓,保護商業,因此於景福二年(893年)七月修築羅城。完整的杭州城郭至遲在此時建成。此時的杭州城牆南北長,東西窄,有「腰鼓城」之稱。錢鏐命羅隱執筆寫作《杭州羅城記》,記載這兩次擴建的經過。後梁開平四年(910年)八月,錢鏐令人建設錢塘江捍海塘,同時重修受潮水侵襲的東南段城墻。[2]此時城牆東界從今中河推進至今東河。[3]:22吳越寶大元年(924年),又開慈雲嶺,擴張西南界,設立西關,後來雷峰塔初建時即稱為「西關磚塔」。[7]:88[8]:155

Remove ads

兩宋

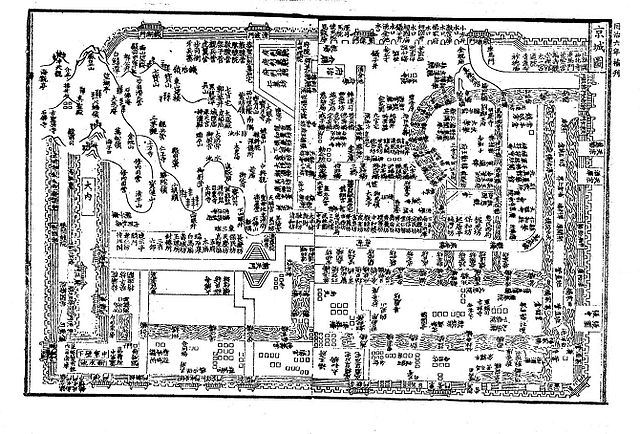

北宋,杭州城牆範圍較吳越國時內縮,吳越西關門、北關門等城門均廢棄。[2][9]南宋,宋高宗南渡,駐蹕杭州,升為臨安府,作為名義上的行在所和事實上的都城。南宋臨安城牆範圍大致為:北界為今環城北路運河沿線,西界為西湖東岸一帶、鳳凰山西麓、將台山西麓,南界為將台山南麓、包家山,東界為今東河一線。[9]以子城作為宮城,偏居城內西南鳳凰山一帶。城中平地、山地各半。[3]:33有城門十三座:城東的便門、候潮門、保安門、新門、崇新門、東青門、艮山門,城西的錢湖門、清波門、豐豫門、錢塘門,城南的嘉會門,城北的餘杭門。除便門、東青門、艮山門外均有瓮城。又有水門五座,分別是保安門、南水門、北水門、天宗門、餘杭門。[2]

南宋臨安城牆較之過去並未有大規模的擴建,可能是由於擴建城牆會被解讀為甘願長居南方、不願北伐。僅在紹興十三年(1143年),由於宮城偏居城南,而朝臣上朝按規定要從宮城南門入宮,每天都要先從東南城門出城,沿城外道路行走至南城門再進城,十分不便,故提議擴建城牆。紹興二十八年(1158年),擴建東南城牆,將上朝道路納入城內。[9][10]:88-89

元明清

元朝禁止各地修建城牆,杭州城墻逐漸傾塌。元末,張士誠割據江南,於至正十九年(1359年)七月重築杭州城牆。其南界向內縮進,直至萬松嶺,鳳凰山被截在城外;東界則向外擴展,由今東河變為今貼沙河;北界和西界仍為今環城北路和西湖東岸一線。明、清兩朝在此基礎上有過多次修繕,如開城門、修城樓等,但城廓範圍均未改變,一直維持到近代。[2]順治七年(1650年),在城內西側建築八旗駐防城。[11]

元末杭州城牆有城門十三座,其中數座另闢有水門。明朝省去城北的天宗門和北新門,城西的錢湖門,只留十座城門,一直沿用到近代。[2] 中華民國初年杭州民間曲藝唱段《杭州十城門景致》將十城門名稱連為四句唱詞:「北關壩子正陽門,螺螄延過草橋門。候潮聽得清波響,涌金錢塘共太平。」[3]:65

Remove ads

拆除、保護與紀念

光緒年間,為造滬杭鐵路杭州站,拆去清泰門一帶部分城牆。辛亥革命後,「惟以城門梗隔,遊人往返不便」,因此城西靠近西湖的西城牆南段及涌金門、清波門、錢塘門被首先拆除[13],修築湖濱路和南山路,使西湖與杭城融合為一體。之後又拆除武林門,南城牆及鳳山門。1950年代,拆除西城牆北段,北城牆,東城牆及艮山門、慶春門、清泰門、望江門、候潮門,修築環城西路、環城北路和環城東路。杭州城牆現存只有一座鳳山水門,以及萬松嶺、雲居山一帶山地的南城牆西段部分遺址。[3]:64十座城門均已不存,名字沿用為片區名稱。[14]:906-913

20世紀80年代疏浚中河、東河時,鳳山水門得到保護,修復了水門周圍和頂部的少量城牆。[15]:47-482013年和2014年,作為大運河的一部分先後成為全國重點文物保護單位[16]和世界遺產[17][18]。

2008年,在西湖邊六公園發現了南宋錢塘門遺址,並進行考古發掘,經過保護後對外開放參觀。[19]錢塘門遺址於2011年作為杭州西湖文化景觀的一部分成為世界遺產。[20]

1994年,在明清十座城門原址處樹立古城門碑紀念。[3]:652008年,在明清慶春門舊址處重建城門、城樓和城牆,闢為杭州古城牆陳列館。[21]

Remove ads

圖片

參考文獻

參見

擴展閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads