热门问题

时间线

聊天

视角

印度尼西亚

东南亚国家 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

印度尼西亚共和国(印尼语:Republik Indonesia,IPA读音:[rɛpʊblɪk ɪndɔnɛsɪa]),通称印度尼西亚,简称印尼[c],是位于东南亚的群岛国家;由17,506个[d]岛屿组成[9],是世界上最大的群岛国家,疆域横跨亚洲及大洋洲,别称“万岛之国”[10][11][12][13][14][15]。总人口超过2.7亿,为世界上人口第四多的国家,也是人口数量最多的穆斯林国家。该国国体属共和国,国会及总统皆由选举产生。首都及最大城市为雅加达,国界分别在新几内亚岛与巴布亚纽几内亚、在帝汶岛与东帝汶,以及在加里曼丹岛与马来西亚相接,另有新加坡、菲律宾及澳大利亚等国家隔海相望。印尼为东南亚国家联盟创立国之一,且为20国集团成员国。在2017年,依国际汇率计算,该国为世界第16大经济体[16],以购买力平价计算则为世界第7大经济体[17]。

印尼群岛自7世纪起即为重要贸易地区,古代王国三佛齐及之后的满者伯夷曾与中国和印度进行贸易,当地统治者逐步吸收外国文化、宗教和政治型态,曾出现兴盛的佛教和印度教王国。外国势力因天然资源而进入印度尼西亚,穆斯林商人带入伊斯兰教,欧洲势力则带来了基督宗教,并于地理大发现后垄断香料群岛摩鹿加群岛的贸易。在350年的荷兰殖民统治时期后,于第二次世界大战后始告独立,但独立后仍面临天灾、贪污、分离主义、民主化进程、经济上剧变等挑战,尤其在苏哈托独裁统治期间,该国贪污腐败严重、华人公民自由受到限制。

由于岛屿遍布,印尼人分属数百个不同民族及语言,最大的族群为爪哇族,并在政治上居主导地位[18]。印度尼西亚国家格言“Bhinneka Tunggal Ika[e]”(存异求同)阐明了多样性及国家的型态。国家的天然资源丰富,但贫穷仍相当普遍。热带生态也支撑了当地旅游业,并由于在世界各地有不少的印尼籍移工,所以国际交流程度不低。[19][20][21][9]

Remove ads

名称来源

印度尼西亚一词源自希腊语的印度(Indus)及岛屿(nèsos)[22],指印度各岛[f][12][24]。此名称自18世纪即已存在,早于独立的印度尼西亚[25]。英国民族学家乔治·温莎·尔耳于1850年发表了“Indunesians”一词,但其较偏好使用“Malayunesians”-指东印度群岛及马来群岛的居民[26]。在同篇期刊中,尔耳的学生詹姆士·理查森·洛根则以“Indonesia”指东印度群岛[27][28]。但荷兰学界不使用印度尼西亚(Indonesia)一词,而使用马来群岛(Maleische Archipel)、荷兰东印度群岛(Nederlandsch Oost Indië)等,而东印度(Indië)、东方(de Oost)及群岛(Insulinde)等词也相当常见[29]。

至1900年后,印度尼西亚一词在荷兰以外的学术圈已被广泛使用,印度尼西亚国家主义团体也以该词为政治主张[29]。柏林洪堡大学的阿道夫·巴斯蒂安出版《Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels》一书后,“印度尼西亚”的称呼更被广泛使用。基·哈查尔·德宛达拉为首位采用该词的印度尼西亚学者,于1913年创设新闻局并命名为印度尼西亚新闻局(Indonesisch Pers-bureau)[25]。

Remove ads

历史

由化石及使用工具显示直立人约在150万至3.5万年前生活于印度尼西亚群岛[30][31][32][33][34][35],称之为爪哇猿人。智人约于4.5万年前进入该地区[36]。于2011年在邻国东帝汶发现遗迹,推测在4.2万年前当地居民及有高超的航海技术;由于发现捕捉及食用大量深海鱼如鲔鱼,可能具备跨海至澳大利亚或其他岛屿的技术[37]。

南岛民族由台湾移居东南亚,约于西元前2000年移入印度尼西亚,构成现代多数印度尼西亚人,且遍布于群岛,局限了美拉尼西亚人分布范围,美拉尼西亚人仅分布在印度尼西亚东部[38]。最早于西元前八世纪具备理想的农业环境及掌握水田种稻[39],促使村庄、城镇、及小型王国于西元1世纪兴起。印度尼西亚航道的战略重要性促进了岛屿间及国际贸易,包括于西元前数世纪时即建立与印度及中国间的贸易关系[40],贸易也在印度尼西亚历史上具有重要地位[41][42]。

早在前2世纪后半期,在印度尼西亚群岛出现了最早的国家叶调[12]。由于农业社会发展[44],于公元三至七世纪,印度尼西亚境内出现多小王国和部落,如达鲁曼、诃陵和古泰等[12]。这些古老王国与中国、印度甚至希腊间有贸易往来[45]。在此时期,印度教已传入印度尼西亚某些地区[45]。

七至十一世纪,海上商业帝国室利佛逝由于贸易而兴盛,而贸易也带入印度教及佛教[46][47];于八至九世纪,阿拉伯人几乎取代了印度的商业势力[48]。马打兰王国于达玛旺沙(Dharmavamsa)在位期间曾对室利佛逝发动战争,而后室利佛逝对马打兰王国发动反击[49]。印度注辇王朝崛起,因贸易上与室利佛逝利益冲突加剧而在11世纪初袭击室利佛逝,使室利佛逝逐步没落,至十三世纪更面临湄南河流域素可泰王国及东爪哇信诃沙里的挑战,最后室利佛逝于十四世纪末亡于满者伯夷[49]。八至十世纪间,爪哇岛上的农业佛教国夏连特拉王国及印度教国马打兰王国在此期间历经繁盛至没落,留下了雄伟的遗迹如夏连特拉的婆罗浮屠及马打兰的巴兰班南,十三世纪末十四世纪初,印度尼西亚历史上的大帝国满者伯夷在东爪哇建立,至加查·玛达统治时期,采行扩张政策,版图包含现今大多数印度尼西亚及部分马来西亚地区[50]。郑和下西洋曾经过印度尼西亚,并在马六甲有外交活动。

虽然穆斯林商人于伊斯兰时代初期即抵达东南亚,但迹象显示穆斯林最早于13世纪居住于苏门答腊北部[51],印度尼西亚其他地区逐步采行伊斯兰教,伊斯兰教在爪哇及苏门答腊地区至16世纪末才成为优势宗教。伊斯兰教通常与已存在的文化及宗教综摄并受之影响,伊斯兰教的包容性使之在印度尼西亚的传播具有优势,此情形在爪哇最为显著[52]。

Remove ads

印度尼西亚人与欧洲人首次正规接触始于1512年,由佛朗西斯科·施兰带领葡萄牙商人寻找并垄断摩鹿加群岛上的肉豆蔻、丁香及荜澄茄等资源[53],随后荷兰商人也到印度尼西亚。荷兰于1602年成立荷兰东印度公司,并成为欧洲位于印度尼西亚的主要势力,曾遭遇印度尼西亚人民武装抗争[12],荷兰东印度公司于1800年破产解散,荷兰政府续而成立荷属东印度接管印度尼西亚殖民地[54]。

在多数殖民统治期间,荷兰在海岸堡垒以外的控制力相当薄弱,直到20世纪初期荷兰统治范围才扩张至今日印度尼西亚的版图[g]。第一次世界大战完结之后,当地人开始争取自治。虽然在印度尼西亚独立战争时内部政治、社会、宗派分歧,但印度尼西亚人团结一致争取独立。

第二次世界大战中1942年日本入侵印度尼西亚,荷属东印度战役爆发,3月日军占领荷属东印度全境,印度尼西亚进入印度尼西亚日治时期[56][h][58]。最初日本推行“三亚运动[i]”,但并未获得认同而告失败;转而拉拢国族主义及伊斯兰力量[59]。日本训练了年轻人武装,成为在独立战争中的军事力量[57],但战后联合国报告指出在日本统治时期有400万人因饥荒及强制劳动而死亡[60]。

Remove ads

1945年8月15日,日本投降,而盟军东南亚战区最高统帅路易斯·蒙巴顿命令日军不得将权力交给印尼任何党派。在日本投降仅两天后,深具影响力的印尼领导人苏卡诺宣布印尼独立,并出任总统职务[61][62][63][64]。1945年9月29日,依据波茨坦会议决定,同盟国派出英国登陆印度尼西亚接受当地日军的投降,[65]1946年11月下旬,英国军队从印度尼西亚完全撤出[66]。而荷兰军则在10月中重返印度尼西亚,在1947年1月,荷兰军攻击了东面爪哇。同年7月21日,12万的荷兰军在印度尼西亚全境进攻,宣称其为恢复殖民地秩序的“警察行动”(Aksi Polisionil)[j][67]。印度尼西亚军放弃了都市部,在农村部进行游击战。在1948年12月19日,荷兰军在印度尼西亚全境再次进攻[k],让临时首都日惹陷落,并逮捕苏卡诺、哈达等共和国领袖[68][69]。荷兰当局则试图重建政权,但面对国际压力及谴责[70],且与印度尼西亚战争消耗了荷兰的经济,冲突于1949年12月结束,荷兰宣布印度尼西亚独立[62][71](不包括荷属新几内亚,该地区由于1962年的《纽约协定》及1969年《自由选择法》而并入印度尼西亚[72])。

自建国后,苏卡诺一直借由平衡军方反对势力及印度尼西亚共产党维持其权力[73]。1965年9月30日印度尼西亚发生了“九·三〇”事件,部分印度尼西亚军方高层意图推翻苏加诺政权,后事情败露被处决,军事强人苏哈托镇压叛军后掌握大权,此后苏哈托组织部队进行反共清洗和推翻苏加诺,印度尼西亚共产党策动政变而受重创[74][75][76],包含华人和印尼共产党员在内约有50万人受害[77][78]。1967年2月,苏加诺被解除总统头衔,苏哈托出任代理总统。1968年,军队司令苏哈托正式出任总统一职。

苏哈托提出“新秩序”[79],这是为与前任总统苏卡诺的“旧秩序”(Orde Lama)有所区别而使用的政治语言,然而具有独裁倾向的“新秩序”被指责用以贪污及压制反对势力。1975年,印尼强行入侵东帝汶,并在占领时期进行了许多大屠杀,造成数十万人死亡。苏哈托统治期间,苏哈托家族在印尼垄断了四分之三的国家经济。1999年美国《时代》周刊报道说,苏哈托及其家族非法聚敛了数百亿美元的资产,其中150亿美元藏匿在海外[80]。

1997年,印尼于亚洲金融风暴经济遭受重创,引发大规模对“新秩序”政策的不满[81],并引发大规模排华动乱,苏哈托下台,结束32年独裁执政,政治意识形态也重新洗牌。[82]1999年,东帝汶举行公投决定独立,也结束了25年来印度尼西亚备受国际谴责的军事占领[83][84]。苏哈托下台后,民主化进一步巩固,包括地区自治,并于2004年进行首次总统直选。政治及经济上不稳定、社会动荡、贪污延滞了民主化进程,但于近年来经济情况有所好转。虽然在不同宗教及种族间尚称和谐,但仍有各教派间的不满及暴力事件发生[85]。与亚齐分离主义的冲突也于2005年告一段落[86][83][84]。

Remove ads

政府及政治

印度尼西亚为总统制共和国,采行单一制,政治权力集中于中央政府。自1998年苏哈托下台后,印度尼西亚政治及政府结构历经大幅变革。人民协商会议进行了4次对于1945年宪法的修正案[l],调整了行政、立法、司法机构结构[87],修宪主要关于削弱总统权力、议会改革、国民教育、民族文化等议题[88]。

总统为印度尼西亚国家元首、最高行政首脑和武装部队最高统帅,并得直接领导内阁、有权单独颁布政令和宣布国家紧急状态法令,对外宣战或媾和等[89]。在经历了苏哈托的新秩序时代后,印度尼西亚在2004年举行了首次总统、副总统直接选举[90],由苏西洛当选。总统任期5年,可以连任一次。在地方首长方面,人民可以选举市长和省长级别官员[91]。

昔日印度尼西亚最高政府权力机构为人民协商会议[88],有权制定、修改与颁布宪法[92]和国家总方针政策,选举总统,副总统,监督和评价总统执行国家大政方针情况和在总统违背宪法时对其进行弹劾或罢免[93]。在苏哈托时代,人民代表会议和人民协商会议名义上虽为民选,但实际上仍受统治者操纵[88]。但经过第四次修宪,此机构不再为最高权力机构。其职能大大削减为纯粹的国家立法机关(与行政和司法机关平起平坐)。人民协商会议由575名人民代表会议议员及136名地方代表会议(Dewan Perwakilan Daerah,DPD)议员所组成[94],任期5年,其结构改为类似于西方大多数国家的两院制[92]。

人民代表会议除了享有一般的立法权之外,还行使国家财政预算(总统提出)审理权及对各种法律实施的监督权,以比例代表制选出代表,每五年进行一次选举[87],自1998年改革以来,人民代表会议在政府内的重要性也有所提升[m]。地方代表会议则享有与地方有关的各种税收提案权[n]。

司法机构方面,设有地方法院(Pengadilan Negeri)、高等法院(Pengadilan Tinggi)及最高法院(Mahkamah Agung),诉讼案件先经地方法院审理,最高法院为最终审法院并审查案件。另外设有商事法院处理破产方面案件;地方行政法院(Pengadilan Tata Negara)处理针对政府于行政法上的救济案件;宪法法院(Mahkamah Konstitusi)则处理法律合宪性、政党解散等;宗教法院(Pengadilan Agama)负责伊斯兰教法的案件整理。[95]

苏哈托统治时期限制新政党的设立,并解散了大多数苏卡诺时期的政党,于1975年通过政党法后,仅保留建设团结党、印尼民主党、专业集团党三个政党,至哈比比上台后开放党禁[96]。在人民代表会议中主要的政党有民主党、专业集团党、斗争民主党[o]、福利公正党[p](Partai Keadilan Sejahtera,PKS)、国民使命党(Partai Amanat Nasional,PAN)、建设团结党、民族复兴党[q](Partai Kebangkitan Bangsa,PKB)等[98][99]。伊斯兰性质的政党仍具有一定影响力,其中传统的伊斯兰政党得票率有所下降,而新成立的伊斯兰政党得票率增加[100],但就1999年、2004年、2009年大选结果显示伊斯兰政党整体的得票率逐次减少[101][102]。

Remove ads

外交及军事

苏卡诺时期采行独立自主和积极不结盟的对外政策[104][105],并反对帝国主义,曾与马来西亚关系紧张。至苏哈托时期开始与西方国家在经济及政治上合作[106]。印度尼西亚与周边亚洲国家关系密切,为东南亚国家联盟及东亚峰会创立会员国[94]。于1990年起恢复由于肃清共产党而与中华人民共和国中断的外交关系[95]。印度尼西亚自1950年起为联合国会员国[r],亦为不结盟运动及伊斯兰会议组织会员国[94],也加入东盟自由贸易区、凯恩斯集团及世界贸易组织。曾经为石油输出国家组织会员国,由于不再是石油净出口国而于2008年底退出该组织,2016年1月重新加入该组织,2016年12月又退出该组织。印度尼西亚自1966年起接受发展与人道援助,资金主要来自美国、西欧、澳大利亚及日本[94]。

印度尼西亚政府协助其他国家逮捕及起诉与爆炸案相关的激进伊斯兰主义及基地组织成员。于2002年在巴厘岛库塔发生伤亡最惨重的爆炸案[107]。因爆炸案而受他国发布旅游警示则重创了印度尼西亚的旅游业及外商投资前景[108]。

印度尼西亚国民军兵力约30万人,由陆军(TNI–AD)、海军(TNI–AL)及空军(TNI–AU)组成[109],国防预算于2006年时约为国内生产总值的4%。在1998年苏哈托下台后的改革中,军方在国会中不再有保障席次,但政治上仍有一定影响力[110]。

在亚齐及巴布亚省的分离运动造成军事冲突,军事镇压引发反人权行为的争议[111][112]。自由亚齐运动与印度尼西亚军方进行了30年的游击战后,双方终于在2005年签署停战协议[113][114]。自苏西洛上任后,巴布亚地区施行有象征意义但不完善的地方自治法,相关报告指出暴力冲突及侵害人权事件有所减少[115][116]。

行政区划

印度尼西亚一级行政区分34个省、2个特区和1个首都地区,二级行政区为县(kabupaten)及市(kota),县及市下再分乡(或称区,kecamatan),乡以下再分村(desa或kelurahan)[117]。新修正的地方自治法于2001年开始施行,第二级行政区成为地方自治权力的实体,系因中央政府认为为民众提供服务为下级政府,非上级机构,省政府仅代表中央政府监督县及市政府,如此规定因县及市地少人薄,能够减少分离主义并脱离共和国[118]。村级行政区与居民日常生活关系最为密切。

亚齐特区、雅加达、日惹特区、巴布亚省、西巴布亚省、中巴布亚省、高地巴布亚省和南巴布亚省在立法及地方自治上较其他省份有更大的权限,如亚齐有制定独立法规之权限,曾于2003年制定伊斯兰教法[119];日惹为印度尼西亚独立战争的根据地,日惹苏丹于战争中表现积极,因而未废除日惹王国,而改制为日惹特别行政区[120][s]。巴布亚过去称伊里安查亚,于2001年获自治地位,日后从该省拆分出的新省份也都具有相同地位[t]。雅加达则为首都特别行政区。

A 特区

B 1999年10月4日分离自马鲁古省

C 2000年10月4日分离自西爪哇省

D 2000年11月21日分离自南苏门答腊省

E 2001年2月16日分离自北苏拉威西省

F 2003年11月分离自巴布亚省

G 2004年7月1日分离自廖内省

H 2004年10月5日分离自南苏拉威西省

I 2012年10月25日分离自东加里曼丹省

J 2022年7月25日分离自巴布亚省

K 2024年8月17日分离自东加里曼丹省

地理

印尼群岛分布于北纬6度、南纬11度,东经95度至141度之间[14],赤道贯穿全境,东西达5,300公里,南北约2,100公里,位居亚洲大陆及澳洲间,为太平洋、印度洋间要冲,在全球战略上居重要地位。印度尼西亚约由17,508个岛屿组成,其中6,000个有人居住[122][123],较大的岛屿有爪哇岛、苏门答腊岛、婆罗洲(印尼称加里曼丹岛,岛上有部分地区属马来西亚及汶莱)、新几内亚岛(岛上有部分地区属巴布亚纽几内亚)及苏拉威西岛,岛群大致上可分为大巽他群岛、小巽他群岛、摩鹿加群岛及巴布亚四部分[12],首都雅加达位于爪哇岛上,为印度尼西亚最大城市,其他主要城市有泗水、万隆、棉兰及三宝珑[124]。

印度尼西亚全国面积为1,919,440平方千米(741,100平方英里),为世界上面积第16大的国家[125],人口密度为134人/平方公里,居世界第79位[126],爪哇岛为世界上人口最多的岛屿[127],该岛人口密度达940人/平方公里。巴布亚省的查亚峰为全国最高点[104],苏门答腊的多巴湖为最大湖泊,最长河流为位于加里曼丹的卡普阿斯河。[128]

印度尼西亚位居太平洋板块、欧亚大陆板块、印度-澳洲板块的交界带(环太平洋火山带),因而印度尼西亚具有众多火山且地震发生频繁,全国至少有150座活火山[129](一说有127座活火山[130]),包括于19世纪毁灭性爆发的喀拉喀托火山及坦博拉火山,而多巴超级火山于7万年前曾经爆发,为历史上最大规模的爆发之一,并造成全球性灾难。近期地震灾难如2004年印度洋大地震即在北苏门答腊造成约167,736丧生[131]及2006年5月爪哇地震等。但火山灰肥沃土壤对于农业有相当贡献,并支持爪哇岛及峇厘岛高密度的人口[132]。

印度尼西亚地处赤道周边,大部分属热带雨林气候,由于季风而降水有季节变化[133],平地年雨量介于1,780–3,175毫米,山区最多可达6,100毫米,山区以苏门答腊、西爪哇、加里曼丹、苏拉威西、巴布亚西部为最高;湿度一般而言相当高,平均约80%;年温差小,雅加达日均温介于26至30℃[134]。

印度尼西亚地处热带,加上面积、群岛地形因素,而得以支持世界第二高的生物多样性,仅次于巴西[135],动植物混和了亚洲及澳大拉西亚品种[136]。巽他陆棚上的岛屿(苏门答腊、爪哇、婆罗洲和巴厘岛)曾与亚洲大陆相连,而有许多亚洲动物相,如虎、犀牛、猩猩、亚洲象及豹等,曾大量栖息于东至巴厘岛的区域,但现今数量及栖息地已大幅减少。森林覆盖率约60%[137]。在苏门答腊及加里曼丹以亚洲物种占优势;爪哇岛面积较小且人口密度高,大多数森林因人类居住及农业开垦而被砍伐。苏拉威西、努沙登加拉、摩鹿加等地长期与大陆分离,演化出特殊的动植物物种;巴布亚的特有种与澳大利亚较为相近[138]。

印度尼西亚的特有种数量仅次于澳大利亚,栖息于印度尼西亚的1,531种鸟类及515种哺乳类特有种中分别占36%及39%[139]。印度尼西亚海岸线长约54,716公里[3],存在海洋及海岸多种生态系,如沙滩、沙丘、河口湾、红树林、珊瑚礁、海草、泥滩及潮间带等生态系[22]。印度尼西亚东部位于珊瑚大三角(Coral Triangle)的范围内,该区域约有1,650种珊瑚鱼[140]。英国自然学家阿尔弗雷德·华莱士提出分隔亚洲及澳洲物种间的隐形界线,即华莱士线,该界线大致沿著巽他陆棚边缘,于加里曼丹及苏拉威西间,于小巽他群岛位于峇厘岛及龙目岛间的龙目海峡,该线以西为亚洲生物相,以东为澳洲生物相。在《马来群岛》一书中,华莱士即描述这区域物种相当丰富。该线以东至新几内亚一带即称之为华勒斯生态区。

印度尼西亚大量人口及快速工业化造成严重的环境问题,由于政府贫困且依赖资源开发,因而环境问题不受重视[141]。相关问题包括大规模森林开伐(大多数为非法)、森林大火引发遍及西印度尼西亚、马来西亚、新加坡的霾害、过度捕捞海洋资源等;快速都市化及经济发展造成空气污染、交通堵塞、水资源、垃圾及废水处理等问题[141]。森林砍伐及泥炭地破坏使印度尼西亚成为世界温室气体排放第三大国[142]。栖息地破坏威胁到原生及特有种生物生存,包括国际自然保护联盟认定的140种哺乳类动物,15种极危物种受到威胁,包括长冠八哥[143]、苏门达腊猩猩[144]、爪哇犀牛[145]等。种植棕榈为森林开伐的主因,约有1800万公顷的土地由森林改种种棕榈,种植棕榈需重新分配土地并改变当地自然生态,但正确经营能为地方带来财富,不过错误的经营将破坏生态且造成社会冲突。

经济

(百万印尼盾)

| 大于100 50~100 40~50 30~40 | 20~30 10~20 5~10 小于5 |

印度尼西亚是发展中国家,甚至可说是较为贫穷。历史背景与南亚洲各地一样,产业结构落后,国内工业欠发达。初期,印度尼西亚通过开发石油和其它资源,实现了粮食自给和生产自立。印度尼西亚经济上由私人部门及政府共同主导,属混合经济[147]。印度尼西亚为东南亚最大经济体及20国集团成员国[148],2011年国内生产总值(国际汇率)为8,456.80亿美元,人均国内生产总值为3,509美元,以购买力平价则为4,666美元[149],印度尼西亚人均所得在1995年已突破1,000美元,后经亚洲金融风暴的打击,曾短暂退至500美元以下,但2000年以来稳步成长,至2010年已约达3,000美元[150]、外债比率约为21.6%[151]。印度尼西亚经济以2010年的数据分析国民生产总值,工业占了46.4%,其次是服务业(37.1%)和农业(16.5%)。但在国民就业结构中,服务业自2010年起是印度尼西亚最多人从事的产业,占48.9%,其次为农业(38.3%)和工业(12.8%)[152],而农业则是过去数世纪最多人从事的产业[153][154]。

于1960年代,由于政治不稳定、政府经验不足、经济国家主义导致严重贫穷饥荒。于1960年代苏卡诺下台时,经济相当混乱,年通货膨胀率达1,000%、出口紧缩、基础建设不足、工厂仅达最低产量,投资更是微乎其微。而苏哈托的“新秩序”也为降低通货膨胀率、稳定货币、重组外债、吸引外商投资等带来一定的解决模式。印度尼西亚曾经为东南亚唯一的石油输出国组织成员国,而1970年代石油价格上涨因而获取大量出口收入,并于1968年至1981年平均年经济成率达7%[155];于1980年代末期进行进一步改革后[u],外资涌入印度尼西亚,主要为出口导向制造业,于1989年至1997年间平均年经济成率亦超过7%[155][156],印尼前景美好,被誉为亚洲四小虎。

至1990年代末的亚洲金融危机和接二连三的天灾与排华运动,使印度尼西亚遭到重大损失,印尼盾由2,600印尼盾兑换1美元贬至14,000换1美元的低点,经济衰退了13.7%[156],之后则稳定在8,000至10,000印尼盾换1美元[157],尔后有短暂且重要的经济复苏,但经济改革迟缓及贪污减缓了经济完全恢复的速度[19][21]。透明国际发布的贪污感知指数,印度尼西亚的排名始终在100名外[158][159]。自2007年起,随著银行部门及国内消费改善,年经济成长率达6%[160][161][162],在2008至2009年的经济衰退中并未再遭受如1997年的经济严重衰退[163],印度尼西亚在环球金融危机中仍表现强势,于2011年国内生产总值成长了6.5%[164],于同年回复了于1997年被降级的投资评级[165],但于2010年,仍有13.3%的人口居于贫穷线之下,且失业率达7.1%[3]。

印度尼西亚于海外工作的劳工约600万人,其中以在马来西亚及沙乌地阿拉伯最多,分别有220万及150万人[166],海外劳工于2010年汇款约70亿美元回印度尼西亚[167]。部分城市如雅加达、泗水、万隆等大都市,建设完善。印度尼西亚都市十分先进,许多国际厂牌到印度尼西亚设厂与开设精品店,也有许多国际知名百货公司(如:SOGO、屈臣氏、家乐福[168]等),但国家仍存在政府机关贪污、国土过大导致贫富差距与基础建设低劣等问题。

根据世界贸易组织资料,印度尼西亚出口值于2010年居世界第27位,较前一年上升三位。印度尼西亚主要出口市场(2011年)为日本(16.6%)、中国(11.3%)、新加坡(9.1%)、美国(8.1%)、韩国(8.1%),进口至印度尼西亚分别为中国(14.8%)、新加坡(14.6%)、日本(11%)及韩国(7.3%)。印度尼西亚拥有丰富天然资源,包括石油、天然气、锡、铜及黄金。主要进口品为机械设备、化学制品、燃料、食品。出口品则有石油、天然气、电力设备、合板、橡胶及纺织品。[3]

交通

印度尼西亚公路总长437,759公里,其中258,744公里为铺面道路[3],城市有公共汽车,连接泗水及马都拉岛的苏腊马都大桥为印度尼西亚最长的桥梁[170];于爪哇、马都拉岛及苏门答腊岛建有铁路[171],其中爪哇岛的铁路路线最为密集[172],铁路总长5,042公里,其中565公里完成电气化[3],水路交通如岛际、远洋及内河运输等在国内交通相当重要[173],主要港口包括丹绒不录(雅加达)、丹绒佩拉(泗水)、三宝珑、马辰、巨港、望加锡、潘姜(楠榜)等[3][173]。

印度尼西亚是万岛之国,因此拥有676座机场[3],国营航空公司嘉鲁达印尼航空有33条国内及18条国际航线,另一家国营航空麦巴迪航空则以国内线为主,另有数十多家私营航空公司[174][175],国际机场也有直航至许多国家,但首都雅加达的交通十分混乱[176]。

印尼高速铁路计划于2015年7月公布[177]。这个印尼首条高铁的路线连接首都雅加达和西爪哇省的城市万隆,全长150公里,并有可能再延长至印尼第二大城,东爪哇省的泗水[178]。

人口

根据2010年人口普查,印度尼西亚有2.376亿人口[179],为世界第四人口大国,人口成长率为1.9%[180],全国有58%的人口居于爪哇岛[179],为世界上人口最多的岛屿[127]。虽于1960年代起已实施家庭计划,但2020年及2050年人口分别将达2.65亿及3.06亿人[181]。

印度尼西亚约有300多个民族及742种语言及方言[182][183]。大多数印度尼西亚人为南岛语族后裔,所使用的语言可追溯至发源于台湾的原始南岛语系,另一个较大族群为美拉尼西亚人,居住于印度尼西亚东部[38][124][184]。爪哇族为最大族群,占印度尼西亚42%的人口,在政治及文化上皆居优势地位[18],巽他族、巴塔克人、马都拉族及马来族为最大的非爪哇族群[v],印度尼西亚华人则是具有影响力的少数族群,仅占3%的人口[w],但国家大多数商业及财富都由印度尼西亚华人掌控[186][187],但此情况也造成许多负面观感,并发生针对华人的种族屠杀[188][189][190][191]。印度尼西亚人对国家的认同感体现在强烈的地区身分上[192]。社会整体尚属和谐,惟社会、宗教及族群上的紧张曾引起暴力行为[x][194][195]。

印度尼西亚官方语言为印度尼西亚语,为由通用于廖内群岛、柔佛和麻六甲海峡的马来语为基础所发展的语言[196],基本词汇与语法结构和马来语相同[197]。学校内广泛教授印度尼西亚语,因此几乎所有印度尼西亚人皆能说印度尼西亚语,在商业、政治、国家媒体、教育及学术等各方面。印度尼西亚语的概念由国家主义者于1920年代提倡,于独立宣言中明订为官方语言并定名为Bahasa Indonesia。大多数印度尼西亚人至少都能使用数百种方言及地区语言中的一种,且通常为母语。由于爪哇族为最大族群,因此爪哇语为最广泛使用的方言[3]。而在巴布亚,在270万人口中即有超过270种的巴布亚及南岛语系语言[198]。

印度尼西亚无国教,但规定公职人员不可以自认无宗教信仰,一定要信仰宗教(潘查希拉,印度尼西亚建国五项原则,第一条),不然将被视为赤色分子(共产主义为无神论者,在印度尼西亚,共产党、共产主义等相关行为是非法的)。

虽然印度尼西亚宪法明定宗教自由[199],但政府仅承认6种宗教:伊斯兰教、新教、天主教、印度教、佛教及孔教(儒教)[200]。印度尼西亚虽然不是伊斯兰国家[y],但为世界上穆斯林人口最多的国家,根据2000年人口普查,86.1%人口信奉伊斯兰教[3]。大多数穆斯林属逊尼派,基督宗教约占10.47%,印度教3%,佛教、儒教和原始拜物教约占2%,大多数印度教徒为巴厘岛人,大部分佛教徒为华人[201]。虽然印度教及佛教为少数宗教,但皆深深影响印度尼西亚的文化;由于穆斯林商人的影响,伊斯兰教最初于13世纪于北苏门答腊流行,至16世纪成为今日印度尼西亚各地区的优势宗教[202];天主教则由早期葡萄牙殖民者及传教士传入[203][204];而新教则于荷属东印度时期由荷兰信义宗与归正宗传教士传入[205][206][207]。大多数印度尼西亚人,如爪哇阿邦安[z][209]、巴厘印度教徒及达雅基督教徒,较少注重宗教正统性,而常与当地风俗及信仰综摄[210]。

印度尼西亚义务教育为9年,即小学与初中,未来将延伸至高中;但其义务教育的参与度仍有待进一步提高,且初中生入学后无法坚持到毕业的学生比例不低,甚至有不少人也无法完成小学学业[211]。人民识字率为92.6%[212]。印度尼西亚学制为学前教育即幼稚园2年。初等教育,即小学6年。中等教育分为初中3年及高中3年,共6年;初中有普通初中与职业初中两种,高中亦有普通高中与职业高中两种。高等教育即大学5年[213]。学校分为公、私立两类,公立学校在中小学比例较高,而私立学校在幼稚园及大学较多[213]。全国共有小学约15万所,中学3万馀所,国立大学77所,私立大学1300馀所。著名大学有雅加达的印度尼西亚大学、日惹的加查马达大学、泗水的艾尔朗卡大学、万隆的班查查兰大学、登巴萨的勿达雅纳大学及乌戎潘当(望加锡)的哈沙努丁大学等[214]。

印度尼西亚都市人口占占总人口约44.6%[215],都市人口年增率约1.7%[3]。最大城市雅加达人口超过900万人[216],包括城市周边的雅茂德丹勿[aa](Jabodetabek)地区人口则超过2,800万人[217],雅加达为印度尼西亚政治、文化、交通及工商业中心,中央政府机构、国会、各国驻印度尼西亚大使馆、多数外商办事处等皆设于雅加达[218]。

文化

印度尼西亚国内有超过300个种族,每个种族都有其不同文化[219],且有数个世纪的历史,并受到印度、阿拉伯、中国、马来及欧洲文化影响[220]。传统爪哇及巴厘舞蹈包括婆罗门教、印度教文化及印度神话的观点[221]。印度尼西亚建筑风格受印度建筑影响最深,但也不乏中国、阿拉伯及欧洲建筑风格的影响。

印度尼西亚体育一般而言以男性比赛为主,观众常参与非法签赌、下注[222]。羽毛球及足球为最热门的体育活动,印度尼西亚国家羽毛球队自1949年起在27届汤姆斯杯羽球赛中获13次冠军,于羽球在1992年后成为奥运项目后亦取得许多奖牌,在尤伯杯也曾获3次冠军;藤球为传统运动之一。

印度尼西亚料理是世界上最多样化,最有活力,最丰富多彩且充满浓郁风味的料理之一。 各地饮食稍有不同并发展出许多地区性料理,以当地物产与饮食文化为基础,加上外来饮食文化的影响,例如印度、中东、中国和欧洲的影响。主食为稻米,搭配肉类和蔬菜。香料、椰浆为常用的食材,烹煮方式以煎、炸、烤等方式为主。

一些受欢迎的料理,如Nasi goreng(炒饭)、Gado gado(沙拉)、Sate(烤肉串)和Soto ayam(鸡汤),遍布全国各地,被认为是国家美食。2014年,旅游部选择Nasi tumpeng(塑形成圆锥状并搭配多种配料的姜黄饭)作为官方的国家美食,称其包含了各种烹煮传统的多样性。其他受欢迎的料理包括Rendang(仁当,一种类似咖哩但酱汁较少的印尼米南佳保料理或称巴东料理),还有Dendeng(炸肉干)和Gulai(一种类似咖哩的料理)。 另外有一种发酵食品Oncom,类似于Tempeh(天贝,一种豆类发酵食品),但使用不同食材(通常使用食品加工副产品,例如豆渣或榨油饼)和不同菌种制作,常见于西爪哇。[224][225]

印度尼西亚传统音乐打击乐器居重要地位,各部族的音乐通常与舞蹈相关[226],甘美兰为印度尼西亚好传统音乐风格[227],在外来文化影响下,发展出与外来音乐结合的风格如格朗章[ab](Kroncong)、当杜特(Dangdut)等。现代音乐曲风大致以摇滚、蓝调、流行、节奏蓝调为主。由于语言及文化相近,印度尼西亚的音乐在马来西亚、汶莱及新加坡等周边国家相当普及。

印度尼西亚舞蹈历史悠久,形式多元、丰富,各部族、地区的舞蹈各具特色。风格上,爪哇、巴厘的舞蹈悠慢、细腻,苏门答腊较为热情、轻快,加里曼丹相对较为粗犷、简单[229]。

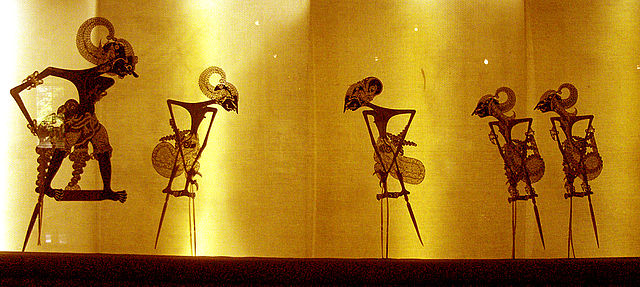

在戏剧方面,以哇扬戏最流行[230],“哇扬”一词在爪哇语意为影子[231],哇扬戏主要指皮影戏,而另有以人演出的人哇扬及操纵木偶的木偶哇扬。皮哇扬及人哇扬多取材自印度史诗《摩诃婆罗多》及《罗摩衍那》;而木偶哇扬以伊斯兰教传教故事为主[232]。

苏卡诺执政时期印度尼西亚管制外国电影进口[233],于苏哈托执政时也对电影进行审查[234]。印度尼西亚电影工业在1980年代达到高峰[235],但至1990年代初期即大幅衰退[236]。于2000年至2005年间,印度尼西亚 (页面存档备份,存于互联网档案馆)电影数量稳定成长[235]。

印度尼西亚最早的文学属民间口头文学,包括民间传说、神话故事、动物故事、民歌及民谣等[237],保有长久的口头传统,有助于保存自身文化及发展特色[238]。古典文学形式相当多样,如每首4句的诗歌“板顿”(pantum)、传记体“希卡雅特”(Hikayat)及长叙事体诗“莎意尔”(Syair)等[237]。现代文学中,包括描述荷兰殖民地情形的荷兰作家穆尔塔图里和无产阶级作家及印度尼西亚著名小说家普拉姆迪亚·阿南达·杜尔[239][240]等。

过去于苏加诺主政时期,设有资讯监管部门控制国内媒体及限制外国媒体,苏加诺下台后,该机构被废除,媒体自由也有显著提升。电视市场除国营的印度尼西亚共和国电视台外,另有10家全国性商业电视公司及数家地区性电视公司;广播方面有国营的印度尼西亚共和国广播电台,另有100个地方政府广播电台及400多个私营广播电台[241]。报纸以天主教界主办的《罗盘报》(Kompas)发行量最高,另有《社会使者报》、《独立报》等,英文报方面有《雅加达邮报》、《印度尼西亚时报》、《印尼观察报》等,中文报有《国际日报》、《千岛日报》、《印尼商报》、《新生日报》、《和平日报》、《世界日报》等[242]。

由于印度尼西亚位处赤道,气候湿热,许多建筑物不建边墙,助于通风及散热,用以遮阳及挡雨的屋顶使用的材料相当多样,在农村使用木板片、棕榈或泥制瓦片,城市则采用红瓦片[243]。宗教建筑以佛教的婆罗浮屠(前世界七大奇景)和印度教的普兰巴那最为著名,两者都是联合国教科文组织所列的世界文化遗产[244]。

注释

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads