热门问题

时间线

聊天

视角

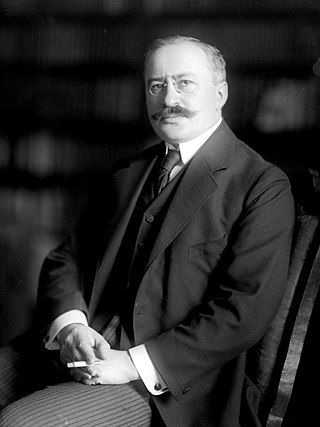

特奥多尔·沃尔夫

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

特奥多尔·沃尔夫(Theodor Wolff,1868年8月2日—1943年9月23日),德国犹太作家、评论家以及报刊编辑。1906年至1933年期间担任《柏林时代报》主编。他的写作才华得到了世人的赞誉,1933年纳粹政府执政之后,作为纳粹宣传部长的约瑟夫·戈培尔甚至建议他手下的工作人员学习研究他发表过的文章,戈培尔认为,虽然特奥多尔·沃尔夫是犹太人,但是他的文笔在德国也只有少数人能与之媲美[1]。

Remove ads

早年生活

特奥多尔·沃尔夫出生于柏林,父亲亚当·沃尔夫(Adam Wolff)是西里西亚的一个布料批发商,母亲蕾恰(Recha)出生在但泽的一个医生家庭,婚后,他们生了四个孩子,特奥多尔·沃尔夫排行第二。特奥多尔·沃尔夫在这样一个富裕优越的家庭环境中长大。他在后来柏林著名的“威廉一世国文学院”学习中获得了优异成绩[2]。

1902年,他与一个来自普鲁士出身于新教家庭,已经丧偶的女演员玛丽·路易斯·夏洛特·安娜·希克耶娜(Marie Louise Charlotte Anna Hickethier)[3],人称:安妮(Änne)在巴黎结婚。婚后两人生有两男一女,子女们都接受了新教洗礼。

职业生涯

1887年,年长25岁的特奥多尔·沃尔夫的表兄鲁道夫·莫赛(Rudolf Mosse)将他招入自己成功创办的出版集团。在这里,特奥多尔·沃尔夫得到了全面地商业和新闻方面的培训。在此期间,他还抽出时间写了一些早期的小说和戏剧作品,他的写作灵感来自于他尤为崇拜的文学家特奥多尔·冯塔内,其中有几部戏剧在柏林上演[4],尽管沃尔夫在后来的回忆录称,他所写的戏剧并不特别出众,1889年,他成为柏林剧团(柏林自由舞台)的十个创办人其中之一。

沃尔夫最初为《柏林时代报》撰写的稿件主要集中在文化和文学方面,但是他很快将重点转向了政治新闻报道方面。《柏林时代报》早期成功地报道了关于腓特烈三世健康恶化的报道(1888年6月驾崩)。之后,沃尔夫开始了他的巡回写作生涯,他先后在丹麦、瑞典、挪威和意大利各国撰写报道并将其发往柏林报社。1894年,他被派往巴黎,在那里他生活了12年。作为《柏林时代报》的驻巴黎记者,沃尔夫在报刊上发表了大量介绍法国公共生活的文章。1896年,他因报道“德雷福斯事件”而闻名。

1906年,特奥多尔·沃尔夫获得了《柏林时代报》的最高职位,担任了该报的主编。从1906年至1933年《柏林时代报》发展成为德国最有影响力的报刊之一,在他领导下,报刊发行量从10万份上升至30万份。他文笔犀利的文章发表在每周一的专栏中,在文章中他常常呼吁市民们积极参与政治活动,体现出了他的办报风格。在涉及到对外政策方面,他反对反对大国政治、帝国主义和军事强权的舆论声音,他认为这些都会使德国陷入国际孤立的危险境地。在国内方面,他主张保护公民权利和维护民主自由制度[5]。他主张 德意志帝国宪法实行议会化,强烈反对1894年生效的“普鲁士三级选举制度”,因为在20世纪初人们普遍地认为,这个法案在民主制度下存在著严重缺陷。

在此期间,沃尔夫提拔了包括维克多·奥伯丁在内的许多作家,沃尔夫非常欣赏奥伯丁的个人风格,《柏林时代报》所体现的自由派形象是与奥伯丁的努力分不开的[6]。但是《柏林时代报》却令当时的德国总理伯恩哈德·冯·比洛反感,他拒绝接受该报的采访以及在发表任何声明。他的继任者特奥巴尔德·冯·贝特曼-霍尔韦格也指示政府所有部门对该报的报道和观点避而远之。

在一战期间的1916年7月,《柏林时代报》曾一度遭到临时查禁。但是沃尔夫拒绝因为自己的办报风格而做出妥协。《柏林时代报》继续阐述有悖于德国官方立场的观点,沃尔夫认为,实现持久的和平在于德国与法国达成和解[7]。

Remove ads

一战结束后的1918年11月,特奥多尔·沃尔夫成为了德国民主党(Deutsche Demokratische Partei,DDP)[8]的创始人之一,该党的宗旨致力于个人自由和公民的社会责任。他本人在党纲起草中起了重要作用,但是他并没有在党内担任任何职务,而是继续做报社的总编,在此期间,他在报刊上呼吁德国政府拒绝《凡尔赛条约》[9]。1920年当时的魏玛共和国总理赫尔曼·穆勒曾邀请特奥多尔·沃尔夫出任驻巴黎大使,但是他拒绝了这个邀请,而是选择了继续从事新闻事业。

1926年12月4日,特奥多尔·沃尔夫宣布退出德国民主党。这是因为该党在国会中的许多议员接受了针对所谓的肮脏垃圾文学的严厉的审查法。当时的《柏林时代报》著名编辑者之一的库尔特·图霍尔斯基也谴责了德国民主党的国会议员这项法案的支持。虽然沃尔夫退出了政坛,但他仍然具有重大的影响力,他经常受到多位政府内阁大臣的晚宴邀请[9]。此外,他还不断邀请许多重要作家为《柏林时代报》撰稿。1926年,他说服了激进的自由派记者鲁道夫·奥尔登加入到自己的团队。

德国在一战的失败以及之后的经济危机打击了魏玛共和国民主制度的声誉,随著右翼势力的抬头,沃尔夫所主办的《柏林时代报》被视为“犹太人报刊”愈来愈成为右翼势力攻击的对象。特奥多尔·沃尔夫的名字开始出现在各种激进右翼和民粹主义团体的刺杀名单上,当犹太裔外交部长也是德国民主党成员的瓦尔特·拉特瑙遭到右翼人士刺杀之后,阿尔弗雷德·胡根贝格主办下的右翼媒体“胡根贝格报业集团”的编辑负责人弗里德里希·胡森将沃尔夫视为眼中钉并煽动民众对他进行攻击[10],沃尔夫开始担忧自己的生命安全,这种忧虑一直伴随他的后半生。

1933年之后

1933年2月27日“国会纵火案”发生之后,同事们警告他已经被列入冲锋队的死亡名单。1933年3月德国国会选举的结果彻底改变了德国的政治格局,以纳粹为代表右翼极端势力成为了主流。作为《柏林时代报》的新负责人汉斯·拉赫曼·莫赛从岳父手中接管了报社的经营权之后,要求报刊一改以前崇尚自由的办报风格转向迎合右翼势力,另一方面,《柏林时代报》也在经营上陷入了财政困难。3月5日,沃尔夫在《柏林时代报》发表了最后的一篇文章之后,被解除了总编职务。5月,沃尔夫的文章著作被列为禁书并遭到纳粹冲锋队的焚烧[11]。在此情况下,特奥多尔·沃尔夫只得辞去报社工作并逃离德国,最初他希望进入瑞士避难,但是瑞士当局拒绝给他发放签证。几经辗转之后,1933年年底,他和妻子流亡到了法国尼斯,那年他已65岁。

1937年10月26日,他的德国国籍被纳粹政府剥夺[12]。1939年1月31日,作为他曾经担任过主编的《柏林时代报》也终于被迫停刊[13]。

沃尔夫在流亡期间,偶尔为非德国媒体撰写文章[14]。他的最后一部小说《泳装女郎》(Die Schwimmerin)作为礼物献给他在柏林报社时的秘书伊尔莎·斯托贝,她也是一位反抗纳粹的斗士。他曾希望这部小说能由好莱坞的葛丽泰·嘉宝作为主演拍成电影,但是未能如愿[15]。

沃尔夫虽然反对纳粹政府对犹太人的迫害,而且他本人也是受害者。但是,他却与犹太复国主义保持距离,他始终相信犹太人和德国人是可以和平相处的("deutsch-jüdische Symbiose")[16] 。

Remove ads

被捕及去世

1940年6月法国沦陷之后,特奥多尔·沃尔夫申请移居美国,但由于签证的问题未能成行。1942年底,包括尼斯在内的法国东南部沿岸地区被意大利吞并。1943年5月23日,特奥多尔·沃尔夫被意大利当局拘捕后移交给了盖世太保,并被关押在马赛的监狱,之后他被移送到了巴黎附近的德兰西集中营。这所集中营是将犹太人运往死亡集中营的中转站,特奥多尔·沃尔夫最后从这里被送往到达豪集中营。此时的沃尔夫已是75岁的高龄,并患有蜂窝炎,在达豪集中营,他的身体健康急剧恶化,经过他的同伴们的再三请求,他被送往柏林的犹太人医院,入院三天后于9月23日去世。

由于纳粹的迫害,他的家庭成员也颠沛流离,大儿子理查德(Richard Wolff)在战前于1937年逃亡到美国,他的妻子安妮(Änne)和二儿子鲁道夫(Rudolf Wolff)、小女儿莉莉(Lily Wolff)躲避在法国山村直至战争结束。二战结束后,安妮(Änne)于1946年来到纽约和长子理查德生活在一起[3]。

特奥多尔·沃尔夫后来安葬于柏林的白湖犹太人公墓的"荣誉人"墓地。

Remove ads

外部链接

注释

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads