半人马小行星

来自维基百科,自由的百科全书

半人马小行星(英语:Centaur)是一类轨道不稳定的小行星,以神话中半人马族的神祇命名。所以选择这一族的名称是因为它们的行为一半像小行星,另一半则像彗星。半人马小行星的轨道会穿越或曾经穿越过一颗或数颗气体巨星的轨道,并且有数百万年的动力学生命期[1]。

第一颗类似半人马小行星的天体是在1920年发现的小行星944(Hidalgo),但是在1977年发现凯龙之前,它们并未被认为是一个新的族群。已知最大的半人马小行星是1997年发现的女凯龙星,它的直径达到260公里,大小如同主带中的一颗中等大小的小行星。

没有半人马小行星曾经被拍摄过近照,但有证据显示在2004年被卡西尼号拍下特写镜头的费贝可能是被土星捕获的半人马小行星。另一方面,哈伯太空望远镜也已经获得一些飞龙星表面特征的资讯。

截至2008年[update],三颗半人马小行星被发现有彗星状的彗发活动:凯龙、厄开克洛斯(Echeclus)和166P/尼特,因此凯龙和厄开克洛斯暨归属于小行星也归属于彗星。其它的半人马小行星,像是Okyrhoe被怀疑有类似彗星的活动。任何一颗受到摄动而接近太阳至足够的距离内时,都可已被预期会成为彗星。

分类

半人马小行星并没有稳定的轨道且最后会被巨大行星移出太阳系。广义的半人马小行星定义是一个环绕太阳的小天体,轨道穿越木星和海王星之间的一颗或多颗行星轨道。由于在这一地区的轨道,长期看来是不稳定的。即使像2000 GM137和2001 XZ255这样目前并未穿越任何行星轨道的半人马小行星,也会因为摄动逐渐改变轨道,直到它们的轨道与一颗或多颗大行星的轨道交会[1]。

然而,不同的机构有不同的标准进行各种天体的分类,基本上都是建立在它们的轨道要素上:

- 小行星中心(MPC)定义半人马小行星是近日点在木星轨道之外,而轨道半长轴比海王星短的天体[2]。

- 喷射推进实验室(JPL)有著相似的定义,是半长轴介于木星和海王星之间的天体(5.5 AU< a'-< 30.1 AU)[3]。

- 相较之下,深度黄道巡天(DES,Deep Ecliptic Survey)采用动力学的项目做为分类的依据。此种分类法是建立在模拟超过一千万年轨道期间的变化,作为分类的依据。DES的半人马小行星的定义是瞬时的共通性,在模拟期间任何时刻的近日点都小于海王星的轨道半长轴。如此定义的目的是要取代跨轨道的名词,并建议目前的轨道仅有较短的生命期[4]。

海王星之外的太阳系(2008)所搜集的是使用传统的半人马小行星定义,以海王星轨道的半长轴作为上限,超出这个范围的天体在分类上就归属于离散盘[5]。此外,还有一些天文学家依旧愿意以在未来一千万年的近日点在海王星的轨道以内,并且会接近至气体巨星的希尔球的范围内做为半人马小行星的定义[6]。因此,半人马小行星可以认为是有著比离散盘天体更快、更积极交互作用的外来离散天体。

这些分类法中的差异使得一些天体难以分类,例如(44594) 1999 OX3,它的半长轴是32AU,但是与天王星和海王星的轨道交叉。在半人马小行星的内侧之中,2005 VD的近日点距离非常接近木星,JPL和DES都将它归类为半人马小行星。

轨道

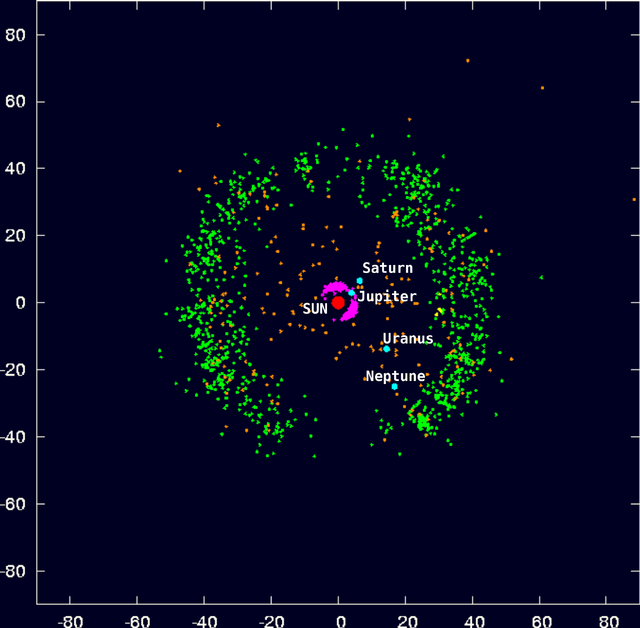

右边的关系图呈现所有已知轨道的半人马小行星与行星轨道间的关系。对选定的天体,轨道的离心率以红色的线段来呈现(范围从近日点至远日点)。

半人马小行星的特征之一是轨道离心率散布的范围很广,从离心率很高的人龙星、飞龙星、Amicus、毒龙星,到接近圆形的(女凯龙星和穿越土星轨道的小行星:Thereus, Okyrhoe)。

为了说明轨道参数的范围,轨道非常不寻常的几个天体在图上被绘制成黄色:

- 1999 XS35:(阿波罗小行星)遵循一个极度扁平的轨道(e = 0.947),使他从地球轨道内侧(0.94AU)到海王星的外侧(>34AU)。

- 2007 TB434:遵循近似圆形的轨道(e<0.026)。

- 2001 XZ255:有最低的轨道倾角(i<3°)。

- 达摩克里斯:轨道倾角极大的几颗半人马小行星之一(顺行,i>70°,例如2007 DA61、2004 YH32;逆行,i<120°,例如,2005 JT50,均未显示在图中)。

- 2004 YH32:遵循如此高度倾斜的轨道(倾角近80°),当他接近时与太阳的距离是主带小行星的距离,远离时是土星的距离,它的轨道甚致不会穿越木星的轨道。有一打已知的半人马小行星,包括德约热扎(英文为Dioretsa,即Asteroid倒过来拼),轨道是逆行的。

由于半人马小行星穿越巨大行星的轨道,又未受到轨道共振的保护,因此他们的轨道时间尺度在106 –107年之间[8],例如,小行星55576有与天王星接近3:4共振的不稳定轨道[1]。对它们的轨道动力学研究显示,半人马小行星的轨道可能是从古柏带转换成短周期的木星族彗星的中继轨道。这些可能来自受到摄动的古柏带天体,因为受到重力的交互作用而横越过海王星的轨道(参见起源的理论),然后成为半人马小行星,但是它们的轨道是浑沌的,当半人马小行星接近一颗或多颗行星时,轨道的演变相对来说是迅速的。有耶半人马小行星会演变成跨越木星轨道的,届时它们的近日点可能会深入内太阳系,如果它们显现出彗星的活动,就可以归属于木星族彗星,而被重新分类为彗星。半人马小行星的结局也可能是与太阳或行星碰撞,否则它们也可能因为接近行星,特别是木星,而被弹出进入星际空间。

物理性质

相对而言较小的半人马小行星使地基天文台难以观察其表面,但色指数和光谱可以显示表面可能的组成,并且若深入了解还可以提供该天体的起源[8]。

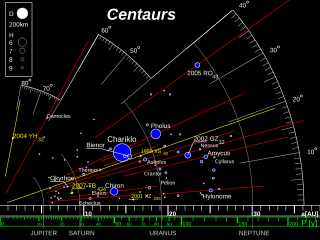

半人马小行星斑驳的颜色令人费解,对任何简单的表面组成模型都是一种挑战[9]。在右边的关系图中,色指数是经由蓝色(B)、可见光(V),也就是黄-绿色,和红色(R)滤光镜测得的视星等。在图中显示了所有已知的半人马小行星在色指数上的差异(颜色被强调)。做为参考的两颗卫星崔顿和费贝,还有行星的火星也呈现在图中(以黄色标帜指示,但大小未依照比例)。

半人马小行星看起来可以分为两类:

有很多理论在解释颜色上的差异,但它们大致上可以分成两个类别:

人龙星可能在地涵有红色的有机化合物,而凯龙因为周期性的彗星活动使冰曝露出来,使色指数呈现蓝/灰色,被作为第二种类别的例子。活动和颜色之间的关联性并不确定,但是活跃的半人马小行星的色指数从蓝色(凯龙)跨越到红色(166P/NEAT,尼特)[10]。或者,人龙星可能是最近才被逐出古柏带,所以表面许多地方尚未参与转化的过程。

光谱上有关颗粒的大小和其他因素的解释通常是不明确的,但是光谱能深入的提供表面的成分。与颜色一样,观测的光谱也能够适合许多种的表面模型。

在许多半人马小行星上已经证明有水冰的存在[8](包括凯龙、女凯龙星和人龙星)。除了水冰的特征之外,许多其他的模型也被提出:

- 女凯龙星表面有人建议是无定形碳和托林的混合物(类似在泰坦和崔顿上检测到的)。

- 人龙星被认为是类似泰坦的托林、松烟和橄榄石的混合物[13],还有冰甲醇,覆盖在表面。

- Okyrhoe的表面被认为是油母质、橄榄石混合著少量的水冰。

- 飞龙星被认为是15%类似崔顿的tholin、8%类似泰坦的tholin、37%无定形碳、和40%冰tholin的混合物。

凯龙,唯一已知有彗星活动的半人马小行星,显得特别的复杂,光谱观测的结果取决于观测的时段而有所不同。水冰的特征只出现在活动低的时期,并在活动高时消失[15] [16] [17]。

在1988和1989年凯龙接近它的近日点时所做的观测,发现它有彗发(从表面蒸发出来的气体和尘埃构成的云气),所以现在官方正式的分类暨是彗星,也是小行星。但是这是一颗远远大于典型彗星的天体,因此还有些争议存在。正在对其他的半人马小行星进行监测:到目前为止,Echeclus和166P/尼特这颗两已经被发现有彗星的活动。166P/尼特的轨道虽然是一颗半人马小行星,但是在被发现时已经展现出彗发,因此被归类为彗星。Echeclus被发现时虽然没有彗发,但目前已经有相似的活动[18],因此现在也列为暨是小行星,也是彗星的天体。

彗星和半人马小行星的轨道特征没有明显的区别,29P/施瓦斯曼·瓦茨曼1号彗星和39P/奥特玛这两颗彗星因为具有半人马小行星形态的轨道,已经被转为半人马小行星。39P/奥特玛目前处在不活动的状态,但在1963年受到木星摄动之前,它被观测到是处在活动中的[19]。光度暗淡的38P/史蒂芬-奥特玛的近日点远远超过木星大约是5AU之外,可能不会呈现彗发的活动。在2200年,彗星78P/ Gehrels可能向外迁移至类似于半人马小行星的轨道。

起源的理论

在半人马小行星发展的研究上是丰富的,但仍受限于物理的资料。不同的模型提出不同的半人马小行星的可能起源。

模拟显示一些古柏带天体的轨道可以受到扰动,导致这些天体被抛出成为半人马小行星。离散盘天体是动态最佳的候选人[20]。像这样的驱逐,但它们的颜色不能符合半人马小行星天然的双色性。冥族小天体是古柏带中自然拥有类似双色性的天体,有人认为由于受到冥王星的摄动,并非所有的冥族小天体轨道都如想像中的稳定[21] 更多古柏带天体的物理资料预期能引导未来的发展。

值得注意的半人马小行星

著名的半人马小行星包括:

注解

相关条目

外部链接

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.