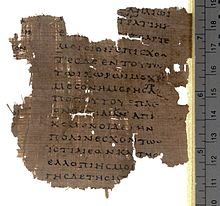

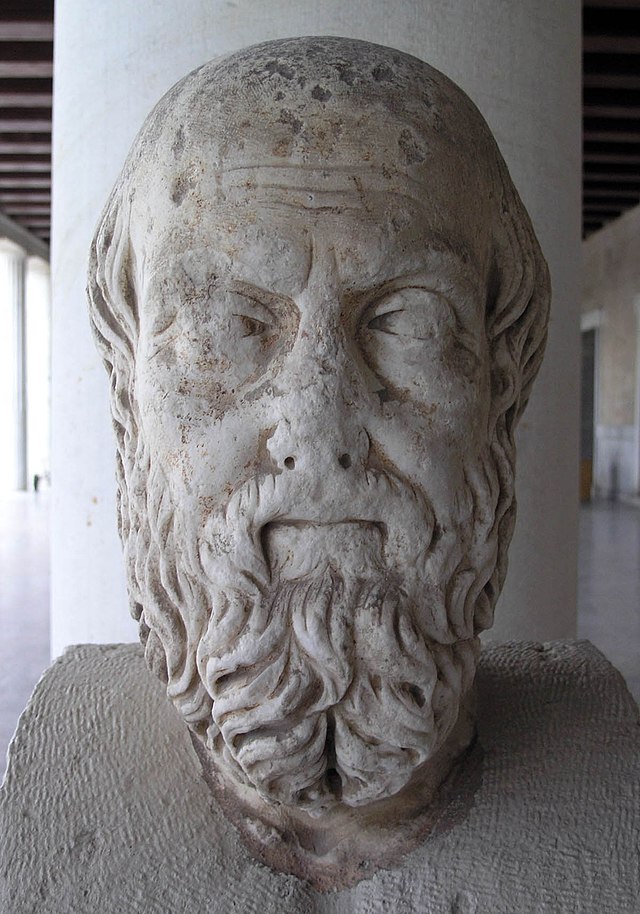

《历史》(希腊语:Ἱστορίαι)又名《史记》、《希腊波斯战争史》,是由古希腊学者希罗多德编撰的史书,成书年代约在公元前5世纪下半叶;原书用伊奥尼亚方言书写,内容包括古希腊城邦、波斯帝国阿契美尼德王朝、近东及中东等地的历史文化与风土人情,并叙述著名的波希战争,是西方首部较为完备的历史学著作。

希罗多德的编撰动机

按照希罗多德自己在《历史》里的开首中说,该书是他本人的“研究成果”(希腊语里的Ἱστορίαι一词,便有“研究”、“探索”的意思[1])。他将之发表出来的目的“是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘,为了使希腊人和异邦人的那些值得赞叹的丰功伟绩不致失去它们的光彩,特别是为了把他们发生纷争的原因给记载下来。”[2]

约在公元前445年,希罗多德抵达当时踏入盛世的雅典,他在这里公开讲读自己的著作,得到奖赏,并且有机会进入伯里克利身边的文化科学活动家圈子。后来,受到友人们的鼓励下,希罗多德便决心写一部有关希波战争的史书。[3]

修史过程

- 民族观点:希罗多德虽为希腊人,但学者王以铸认为,他“并不是站在泛希腊爱国主义的立场上来写他的《历史》的。他赞扬的是雅典人,而不是整个希腊民族;他对波斯人也是公正的,并无肆意诋毁之处,相反,他承认东方民族具有比希腊更古老,更高的文明。[5]

- 政治立场:有关希罗多德的政治立场,学界有不同说法。如中国大陆学者王以铸认为,希罗多德未必有奴隶制民主思想,而是毋宁更希望有一个开明的统治者。[5](例如在《历史》第3卷第80节至第82节,希罗多德对大流士一世夺位后,波斯贵族中就有关民治、寡头、独裁的争辩大书特书,并提到最后由大流士一世提倡的“独裁之治是最好的统治方法”占上风并被落实执行[6])。台湾学者陈仲丹则认为,希罗多德“对雅典民主制度的推崇,对专制制度的厌恶,对波斯帝国侵略行径的谴责,都有进行道德教育的作用。他强调,大凡不可一世的专制暴君,尽管可以横行一时,最终毕竟难逃覆灭的下场,不得善终。”[7]

内容

《历史》原不分卷,后来经亚历山大的校注学家将其整理成9卷本,每卷卷首都冠以希腊神话中9位缪斯女神的名字,全书以希波战争为主线,但内容不仅限于这次战争。大致而言,《历史》分为两大部分:第1卷至第5卷第27节为前半部,讲述波斯阿契美尼德王朝、小亚细亚、埃及、利比亚等地的情况及希波战争的诱因;第5卷第28节开始专门记述希波战争史事,如伊奥尼亚起义、马拉松战役、温泉关战役、萨拉米湾海战等等,而以希腊军队攻陷赛斯托斯作结。

- 第1卷(克利俄):记述有关波斯国王居鲁士二世崛起的经过及征服小亚细亚古国吕底亚的情形。

- 第2卷(欧忒耳佩):主要介绍古埃及的情况。

- 第3卷(塔利亚):记述波斯国王冈比西斯二世及大流士一世时的情形。

- 第4卷(墨尔波墨涅):记述大流士一世对斯基泰人及利比亚人用兵的情况。

- 第5卷(忒耳普西科瑞):记述伊奥尼亚起义反抗波斯统治,以及雅典人因协助伊奥尼亚人而与波斯人结怨的史事。

- 第6卷(厄剌托):记述大流士一世入侵希腊及马拉松战役。

- 第7卷(波吕许谟尼亚):记述波斯国王泽克西斯一世再度挥军攻打希腊及著名的温泉关战役。

- 第8卷(乌拉尼亚):记述雅典海军在决定性的萨拉米湾海战中击溃波斯军。

- 第9卷(卡利俄佩):记述希腊军队在普拉塔伊、米利卡的反击及攻取塞司陀斯。[4]

- 对欧亚非三洲面积及位置的描述:关于欧亚非,希罗多德在《历史·第4章·第42节》说“就长度来说,欧罗巴等于其他两地之和;就宽度来说,在我看来欧罗巴比其他两地更是宽得无法相比。我们可以十分明显地看到,除去和与亚细亚接壤的地方之外,利比亚(希罗多德对非洲的称呼)的各方面都是给海环绕着的。”[8]另外,希罗多德除了分成欧亚非三个部分,还应该有第四个部分,就是尼罗河三角洲,理由是“既然尼罗河在三角洲的顶点的地方分成数支,则这个三角洲便必然是亚细亚和利比亚之间的一块地方了。”[9]

- 否定赤道及南北半球的观念:据希罗多德所记载,古埃及法老尼科二世,曾下令腓尼基航海人员进行一次环绕非洲的航行,并发现船只驶到非洲的最南端向西航行时,太阳是在他们的右手面。这本是符合事实的。但希罗多德却不相信这是真的。[8]

评价

近代历史学家J·W·汤普森提出,“希罗多德著作最引人注目的事实就是它的统一性,其次就是他所表现的精神。尽管他有过于轻信、除本国语外不懂其他语言而且缺乏科学方法等缺点,但他这部著作还是有许多突出的优点:聪明的好奇心、诚挚的态度和良好的判断力等等。”此外,J·W·汤普森又赞扬希罗多德《历史》辞藻优美,“他保持了诗歌的朴素、自然和魅力。他不但是一位历史家而且是一位诗人。他以爱奥尼亚方言从事写作;他的词汇清简洁,字里行间富有宗教色彩和诗意。他的文笔流畅、亲切而优雅。”[10]

修昔底德:与希罗多德的时代甚为接近的修昔底德,就批评《历史》之类的史书,内容中有太多备受质疑的传说,“他们所关心的不在于说出事情的真相而在于引起听众的兴趣,他们的可靠性是经不起检查的;他的的题材,由于时间的遥远,迷失于不可信的神话境界中。”[11]

西塞罗:古罗马作家西塞罗虽然把希罗多德称为“史学之父”,但同时认为《历史》中不少内容实在“难以置信”。他在《法律篇》里说:“对历史来说,评论万事的标准是真实,而在诗歌中,标准一般是其所给予的愉悦;即使如此,在史学之父希罗多德的著作及泰奥彭波斯的著作中,人们却发现有数不清的难以置信的故事。”[12]

对后世文化的影响

《历史》里的一些内容,成为了一些电影的题材,如:《300壮士:斯巴达的逆袭》[15]

中文翻译的情况

《历史》问世后的二千多年间,出现了多种语言译本。在中文译本方面,则有王以铸译本 [16] [17]、吴玉芬缩译本[18]、徐松岩“新译本”[19] 、周永强译本[20] 、王敦书节选本[21]朱学渊选译本/第一、三、四卷,波斯史部分。 等本子。

参考文献

参见

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.