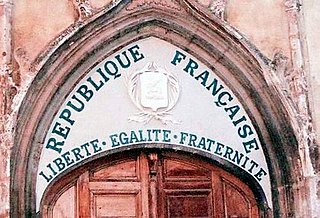

自由、平等、博爱

法國國家格言,亦是共和制度的核心內涵理念 来自维基百科,自由的百科全书

自由、平等、博爱(法语:Liberté, Égalité, Fraternité[1],发音:[libɛʁte eɡalite fʁatɛʁnite]),又译为“自由、平等、友爱”、“自由、平等、兄弟”、“自由、平等、团结”,是法国和海地的国家格言。

此条目需要补充更多来源。 (2019年7月17日) |

含义

1789年法国国民议会通过的《人权和公民权宣言》指出:“自由即所有人皆拥有的,做一切不伤害其他人的自主权。除了保障社会上其他人享受同样权利外,此天赋的权利不应有任何限制”。“不自由毋宁死”(Vivre libre ou mourir,1775年由美国政治家帕特里克·亨利提出,法国大革命后流行于世,后来成为希腊国家格言)成为共和国的一个重要格言。

平等指所有人视为同等,废弃各人生来和地位的差别,只考虑各人对国家所作出的贡献。1793年的人权和公民权宣言指出“法律面前,人人平等”。1795年,平等的定义为“于法律面前,无论受法律保护者,或受法律惩罚者,人人皆平等。平等承认生来的差别,和不受遗传影响的能力。”

查看维基词典中的词条“fraternité”。

1795年的法国宪法中,博爱即己所不欲,勿施予人;己所欲者,常施予人的精神。

法国杂志精神的哲学编辑保罗·泰宝说[2]:“我们有多么视自由和平等为权利,也多么有义务以博爱去尊重他人。故此,这是道德的格言。”也有学者认为Fraternité就其本源来看并没有博爱的意思,强调的更多是兄弟关系或类兄弟关系的社群价值[3]。

历史

“自由、平等、博爱”是法国大革命的原则及口号。革命爆发时,巴黎镇长让-尼古拉·帕什在巴黎的墙上涂上“自由、平等、博爱,或死亡”(法语:Liberté, Égalité, Fraternité, ou la mort)。首次使用它的政治人物是罗伯斯庇尔[4],他在1790年的国会会议中的演说中,改编了巴什的标语[5]。

波旁复辟期间,这口号被摒弃。第二共和时期,皮埃尔·勒鲁重新提出这口号。直至第三共和时期,它才被定立为官方格言[6]。

第二次世界大战期间,法国被纳粹德国占领,维希法国元首贝当把国家口号改写成“劳动、家庭、祖国”(法语:Travail, famille, patrie),并且在《两个世界》(Revue des deux Mondes)杂志上批评“自由、平等、博爱”这口号。[7][8]

二战之后,较温和的“自由、平等、博爱”版本被写进1946年第四共和和1958年第五共和的法国宪法中,现在已成为法国的国家格言。

其他

“自由、平等、博爱”出现在法国的硬币上。1916年的法国法郎1分硬币上,一面刻着玛丽安娜,另一面刻着“LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ”。2002年在法国发行的欧元1元和2元硬币,一面刻着欧洲地图,另一面也刻着这句格言。

法国国营的国际新闻电视台法兰西24的新闻结语是借用并转换成“Liberté, Egalité, Actualité”,即自由、平等、真相。

印度宪法也使用了“自由、平等、博爱”这一说法,成为了印度宪政思想的基础。近年来,随着南亚内部民族冲突,这三个概念受到了更多质疑和反思。印度思想家梅塔提出:“做什么的自由?什么方面的平等?谁与谁之间的博爱?”他认为“博爱的缺失”是印度目前最严峻的挑战。[9]哈佛大学学者李汉松认为,“博爱”概念局限在了狭义的共和主义框架内,因此“Fraternité也拘泥于它的字面含义:兄弟之情,而非它的广义:博爱……那么这种“共和主义”便成了排他主义政治的永恒温床,也是世界变革无望时自我麻痹的止痛剂。”[10]

参见

维基共享资源上的相关多媒体资源:Liberté, Égalité, Fraternité

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.