棘孔

来自维基百科,自由的百科全书

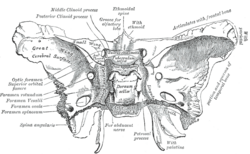

棘孔(Foramen spinosum)是人类颅底的一对孔洞,位于蝶骨棘的前方、卵圆孔的侧边,两侧各一。通过棘孔的构造有中脑膜动脉、中脑膜静脉和下颔神经脑膜支。

棘孔常在神经外科手术中作为定位点,可借由相对位置协助辨识其他颅底孔洞。18世纪时,贾柯柏·贝尼格纳斯·温斯洛首先描述了棘孔。

结构

棘孔位于中颅窝内,是一个贯穿蝶骨的孔洞,[1][2]:771,和卵圆孔并列为蝶骨大翼上唯二的两对孔洞,卵圆孔则位于棘孔的前内侧[2]:776。棘孔的后内侧为蝶骨棘,外侧为下颔窝[2]:873,后方为耳咽管[1]。

棘孔的大小和位置因人而异。没有棘孔的人非常罕见,且通常只有单侧缺失,在此情形下,中脑膜动脉由卵圆孔进入颅腔[3]。棘孔也可能边缘不完整,估计半数的人有此现象;相反地,只有很少数的人(小于1%)有两对棘孔,这种些人也常有两对中脑膜动脉[1][3]。棘孔通常从蝶骨棘尖端或内侧表面(靠体轴中心处)穿过蝶骨[1]。

新生儿的棘孔长约2.25毫米,宽1.05毫米;成人棘孔则长约2.56毫米,宽2.1毫米[4],平均半径2.63毫米[5]。在一份研究棘孔、圆孔和卵圆孔发育的研究中,棘孔最早在出生后八个月、最迟在七岁前形成完整的环状构造,多数人最终会发育成圆形[5]。蝶颚韧带由咽弓发育而来,通常附着在蝶骨棘上,因此可能在棘孔边缘发现这条韧带[1][6]。

功能

临床重要性

棘孔常因为其特殊的位置而在神经外科手术中作为定位点,用来判断其他颅底孔洞(包括圆孔和卵圆孔)、下颌神经和三叉神经节的位置。颅内创伤手术的止血也可能涉及棘孔。[1]

历史

18世纪时,丹麦解剖学家贾克柏·温斯洛首次描述了棘孔,由于这个孔洞和蝶骨大翼的棘突位置相近,因此被命名为棘孔。然而,棘孔的拉丁文“foramen spinosum”在命名时使用了错误的词形变化,因此字面上的意思变成了“有很多棘的孔洞”;正确的词形变化应为“foramen spinae”,但反而比较少用[1]。

参见

本条目使用了部分解剖术语。

- 颅骨孔洞

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.