来自维基百科,自由的百科全书

威廉·埃因托芬(Willem Einthoven,1860年5月21日—1927年9月29日)是一位荷兰医师与生理学家。 他于1895年发明了第一台实用心电图机(ECG或EKG),并因此获得1924年诺贝尔生理学或医学奖(“因发现心电图的机制”)[1]。

心动周期(英语:cardiac cycle,也翻译为心搏周期)是一个心脏生理学术语,指从一次心跳的起始到下一次心跳的起始,心血管系统所经历的过程。它包括两个阶段:舒张期和收缩期。

埃因托芬出生于当时属于荷属东印度(现印度尼西亚)的爪哇岛三宝珑,他的父亲是一位医生,在他小时候便过世。父亲过世之后,埃因托芬的母亲在1870年带他与其他小孩回到荷兰,并定居在乌得勒支。 他的父亲有犹太和荷兰血统,母亲有荷兰和瑞士血统[2][3][4]。

1885年埃因托芬获得乌特勒支大学的医学学位,并且在1886年成为莱顿大学的教授。他在1903年发明了最早的心电图与量测装置,普通的检流计无法检测出被肌肉与骨骼所阻隔的心脏所发出的微弱电流,为了检测心脏的微弱电流,所以埃因托芬将细导线置于强力磁场中,在磁力的作用下导线会微弱的移动,用光将导线的影子投射到纸上,连续记录下来就可以得到心电图。该装置因电磁铁需要冷却的缘故,重达270公斤,需要5个人进行操作。

现在的心电图测量仪器已经不使用埃因托芬所发明的装置,但是人们仍然继续使用他所发明的心电图解读与分析方式。

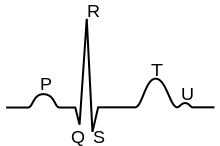

尽管后来的技术进步带来了更好、更便携的心电图设备,但用于描述心电图的许多术语都起源于艾因托芬。他对各种偏转的字母 P、Q、R、S 和 T 的分配仍在使用。术语“艾因托芬三角形”就是以他的名字命名的。它是指以胸部为中心、手臂和腿部上的标准引线为点的假想倒等边三角形[5]。

在开发出弦式检流计后,艾因托芬继续描述了许多心血管疾病的心电图特征。后来,艾因托芬将注意力转向声学研究,特别是他与 P. Battaerd 博士一起研究的心音。

因发明此装置,在1924年获得诺贝尔生理学或医学奖。1927年,埃因托芬逝世于荷兰莱顿(Leiden)。

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.