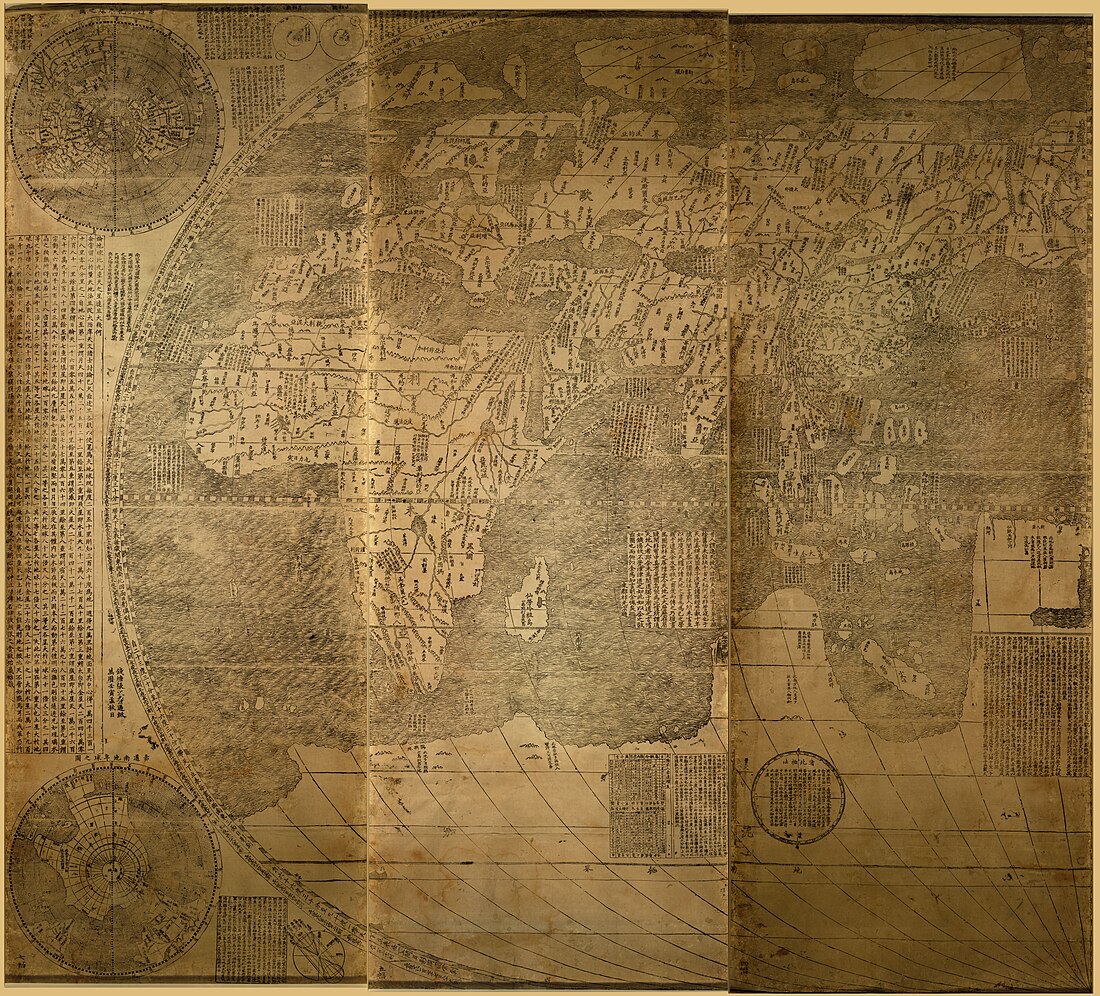

坤舆万国全图

地图 来自维基百科,自由的百科全书

《坤舆万国全图》是意大利传教士利玛窦与明朝光禄寺少卿李之藻合作刊刻的世界地图。 此图不仅汇集了当时中西方对世界地理的全部探索成果,并且是中国现存最早有完整经纬线的世界地图[2],在地理学和制图学界具有重要地位。[3]《坤舆万国全图》的多幅印刷品制作于1602年,原件副本仅存六份,已知的副本藏于梵蒂冈宗座图书馆第一馆藏和明尼苏达大学詹姆斯福特贝尔图书馆。

| 坤舆万国全图[注 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 汉语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 繁体字 | 坤輿萬國全圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 简化字 | 坤舆万国全图 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 字面意思 | 世界无数国家的地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||

| 意大利语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 意大利语 | Carta Geografica Completa di tutti i Regni del Mondo(世界所有王国的完整地理地图) | ||||||||||||||||||||||||||||||

历史

利玛窦是一位耶稣会神父,是最早居住在中国的西方学者之一,精通中文书法和古典中文。明神宗万历十一年(1583年),利玛窦自澳门抵广东肇庆,成为第一批进入中国的耶稣会士之一。 他与中国合作者合作制作了第一张中国世界地图《山海舆地全图》,于1584年制作完成,由王绊首刻于肇庆。[2]利玛窦拥有一张小型的意大利地图,应肇庆省知事王绊的要求,利玛窦创建了其中文版本。王绊希望这份文件能成为探险家和学者的资源。[4]

万历二十九年(1601年)1月24日,利骥成为第一位进入明朝首都北京的耶稣会士,也是第一批西方人之一,他带着对于欧洲和西方的地图集抵京师献图,深受明神宗喜爱。万历三十年(1602年),应万历皇帝的要求及太仆寺少卿李之藻等中国学者出资刊行,利玛窦于北京刻印第三张,也是最大的世界地图,改曰《坤舆万国全图》。[2],[5]。[6]

根据约翰·D·戴(John D. Day)的说法,利玛窦在1603年之前在中国期间,准备了四版中国世界地图:

说明

利玛窦于1602年的绘制的原始图是一幅非常巨大的木刻地图,高5英尺(1.52米),宽12英尺(3.66米),使用伪圆柱状地地图投影,在地图上将中国放在已知世界的中心位置。这也是历史上第一幅显示美洲的中文地图。地图的镜像原本刻在六块大木块上,然后用褐色墨水雕版印刷在六块桑蚕纸上,类似制作折屏风的过程。

地图相当准确地描绘了北美和南美以及太平洋。中国与亚洲、印度和中东的连接。欧洲、地中海和非洲也被很好地描绘出来。詹姆斯·福特·贝尔信托基金的董事黛安·内曼指出:“虽然存在一些扭曲,但地图上的内容反映了商业、贸易和探险的结果,因此人们能够很好地了解当时的情况。”[10]

详细资讯

《坤舆万国全图》高5英尺(1.52米),宽12英尺(3.66米),该图并非以中国为中心,中国位于地图中间线偏左的地方。

- 亚细亚(亚细亚洲/亚洲)

- 欧逻巴(欧罗巴洲/欧洲)

- 利未亚(阿非利加洲/非洲)

- 北亚墨利加(北亚美利加洲/北美洲)

- 南亚墨利加(南亚美利加洲/南美洲)

- 墨瓦蜡泥加(麦哲伦洲,即欧洲人假想中未知的南方大陆)

该地图附注地理志异,并包含描述世界各个地区的图像和注释。包括提及四大洋如大西洋、太平洋、印度洋和北冰洋,非洲被指出拥有世界上最高的山脉和最长的河流。对北美的简短描述提到了“驼峰牛”(野牛)、“野马”,并提到了“加拿大”。地图将佛罗里达州识别为“花地”,即“花园之地”。还列出了中美洲和南美洲的一些区域,包括“哇的麻剌(危地马拉、“宇革堂”、(尤卡坦半岛)和“智里”(智利)。地图的绘制者利玛窦简要描述对美洲的发现。“很久以前,没有人知道有北美洲、南美洲或麦哲伦洲(早期地图制作者给澳洲、南极洲和火地岛等地一个未知的南方大陆的名字),但一百年前,欧洲人乘坐船航行到海岸的一些地方,并发现了它们。”

1938年,教皇图书馆编辑的帕斯夸莱·德利亚全面的作品出版了评论、注释和整个地图的翻译[11]。这些地图包含了丰富的使用说明和制作所需仪器的详细插图,以及关于“地球和天上世界系统”的概念解释。地图中间有马太奥·利玛窦的长篇序言,描述了太平洋的特征。德利亚的全文翻译如下:

| “ | 曾经我认为学习是一种多重的经历,我不会拒绝去旅行,即使是一万里,也要访问智者,参观著名的国家。但人的一生有多长呢?显然需要很多年才能获得完整的科学,这是基于大量的观察:这就是一个人变老却没有时间利用这个科学。这不是一件令人痛苦的事情吗?

这就是为什么我非常重视[地理]地图和历史:历史用于确定[这些观察],地图用于将它们传递给[后代]。由欧洲人马太奥·利玛窦于1602年8月17日尊敬地撰写。 |

” |

博洛尼亚的自然史博物馆收藏了1602年利玛窦地图的六幅板中的第一和第六幅。然而在修复和安装过程中,由于错误插入了德国数学家和天文学家汤若望《赤道南北两总星图叙》的中央板,使得将两个部分分隔开来,1958年,罗马大学的汉学家帕斯夸莱·德利亚证实了该博物馆拥有该地图的真实性,指出“这是一部地理和地图学作品的第三版,它使利玛窦在中国声名鹊起。他在1584年在肇庆出版了第一版,随后在1600年在南京出版了第二版,两年后在北京出版了第三版。”[12]

在地图标题左侧印有风俗禽兽;四方各置“九重天图”、“天地仪图”、“日月食图”、“中气图”,附带的铭文解释了行星的运动。右侧部分(第6面)有其他铭文,关于地理和海洋学的一般想法。另一个铭文记录了关于太阳运动的摘录。在左侧部分(第1面)的顶部提及日食的解释以及测量地球和月球的方法。两个部分都带有耶稣会的特征印记,即耶稣会的IHS标志。南半球的地名底下是地图的中文出版者和日期:1602年秋季的第一个月的某一天。[12]

地图还包括对纬线和经线的解释,证明太阳比月亮大的证据,显示行星距离地球的表格,以及关于日夜长短变化的解释,以及与主要地图非常一致的地球极投影。[13]

现存

已发现的李之藻于1602年的原刻本《坤舆万国全图》整理如下。[14][15][16]

- 已知的完整副本:

- 梵蒂冈教廷图书馆藏本。[6][17]

- 美国明尼苏达大学詹姆斯·福特·贝尔图书馆藏本。[18]

- 日本京都大学藏本。(图上三枚耶稣会印章均被刮去。)[19][18][4]

- 日本宫城县立图书馆藏本。[20]

- 日本国立公文书馆藏本。(周围的利玛窦序文与九重天图等配图遭切除,只剩椭圆形地图本身。)[21]

- 菲利普·罗宾逊(Philip robinson)旧藏本。(原为法国巴黎“克莱芒学院”藏本。1924年在大英图书馆举办的“中日地图展”展览。)1988年被法国收藏家亨利·希勒购得。1991年出现在拍卖行,今下落不明。但有观点认为现在仍由亨利·希勒收藏。

- 其余残本:

其中奥地利国家图书馆、英国伦敦皇家地理学的藏本可能非1602年的原刻本,而是以李之藻版为底本的清代摹刻本。此外,还有有一份德礼贤神父(Pasquale d'Elia)认为是刻工为了营利私下刻制的“工人摹刻本”,今下落不明。

2009年12月,明尼苏达大学詹姆斯·福特·贝尔图书馆宣布从伦敦著名的稀有书籍和地图经销商伯纳德·J·夏佩罗公司购得了1602年利玛窦地图的两份副本中的一份,价值100万美元,是有史以来第二昂贵的地图购买。这份副本曾长期由日本一位私人收藏家拥有。

詹姆斯·福特·贝尔信托基金会的总裁福特·W·贝尔在接受明尼苏达公共广播公司节目记者的采访时表示:“这样的机会很少出现。这幅地图是市场上唯一的一份,而且也可能是唯一的一份。所以我们必须把握这个机会。”[22]

该地图于2010年1月至4月在美国国会图书馆首次在北美展出。美国国会图书馆地理与地图部门对其进行了扫描,以创建一个永久的数位影像,将于同年于世界数位图书馆上线,供学者和学生研究。该地图随后简短展出于明尼阿波利斯艺术学院,然后移至贝尔图书馆展出。[23]

《坤舆万国全图》摹绘本已知共有9份[24][14] ,图上有各类动物及船只为其最主要特征。[25]目前中国没有《坤舆万国全图》原刻本的收藏。中国国内现存最早、也是唯一的据彩色摹绘本现藏于南京博物院[26]。

该地图的各种版本被出口到了朝鲜和日本。其中一份未署名但非常详细的两页彩色日本副本于1604年左右制作。在这份日本流通的副本中,西方世界的地名在汉字旁有日语片假名标注。

一份朝鲜手抄的复制版《坤舆万国全图》(韩语:곤여만국전도),由画家金振汝[27]于朝鲜王朝肃宗34年(1708年)制作,尺寸为533×170厘米,用桑皮纸制成。这幅地图呈椭圆形,于朝鲜世宗36年(公元1710年)由李观正和权姬两位朝鲜使臣带回韩国。目前收藏并展示在首尔国立大学博物馆,该件于1985年8月9日被指定为第849号国宝。这幅地图展示了五大洲和850多个地名。它包含了有关每个地区的民族群体和主要产品的描述。在椭圆形外的边缘,有北半球和南半球的图像,亚里士多德的地心说世界体系以及太阳和月亮的轨道。它有崔锡鼎的序言,提供了有关地图的构成和制作过程的资讯。[28]

- 南京博物院藏本(彩绘,1-6幅)

- 韩国首尔大学藏本(彩绘,1-8幅)

- 日本大阪北村芳郎藏本(彩绘,1-8幅)[29]

- 美国凯达尔捕鲸博物馆藏本(Kendall Whaling Museum)(彩绘,仅第3幅)

- 法国人理格藏本(彩绘,1-8幅)

- 中国国家图书馆藏本(彩绘,仅第4幅)

- 韩国奉先寺藏本(彩绘,1-8幅;已毁,首尔大学奎章阁存有黑白照片,韩国实学博物馆藏有复原图[30][31])

- 美国鲁德曼古地图商店49843号(彩绘,仅第1、6两幅)

- 中国历史博物馆藏本(墨线仿绘,1-6幅),1930年仿绘自南京藏本。

- 澳大利亚新南威尔士州图书馆藏本(彩绘,1和6幅)1675

- 台湾中央研究院历史语言研究所藏本(彩绘,1-6幅)。[32]

另有禹贡学会1936年的影本,为日本京都大学藏本之影本。[15]

2017年于拍卖会又出现一彩色摹绘本,断代17世纪上半叶,可能是在北京制作。[33]

1602年后出版的中国地图

在1610年于北京去世之前,利玛窦制作了《坤舆万国全图》之后的四幅世界地图:

- 1603年的八片式版本《两仪玄览图》(用于远距天地观测的地图)[34][35]

- 一本基于1600年地图的小册子,也被称为《山海舆地全图》,由郭子章雕刻;

- 一份新的1608年版本,十二份呈献给皇帝。

- 1609年的两半球地图。[6]

在1607或1609年,《山海舆地全图》曾发表在地理论著《三才图会》中。1620年,艾儒略制作了世界地图《万国全图》,将中国置于世界地图的中心位置,按照利玛窦的格式和内容,但尺寸小得多(49厘米×24厘米)。这张地图被收录在阿莱尼的地理著作《职方外纪》的一些版本中提及。他在1623年的序言中指出,另一位耶稣会士迭戈·德·潘托哈(1571–1618),应皇帝之命翻译了另一份欧洲地图,也遵循了利玛窦的模型,但对该作品没有其他了解。

1633年,耶稣会士毕方济在南京编写并注释了另一份世界地图,名为《坤舆全图》,该地图仿照《坤舆万国全图》形式编绘而成,配合新的地理知识改进部分内容。

1674年,南怀仁编绘巨幅《坤舆全图》,该件由八个面板组成,每个面板尺寸为179厘米×54厘米,共同以墨卡托投影方式展示两个半球。两个外卷轴分别描绘包含有关地理和气象的各种信息的装饰框。南怀仁制作《坤舆全图》的目的是进呈康熙皇帝御览之用,目前已知在欧洲、日本、台湾、美洲和澳洲有至少十四或十五份此地图的拷贝和版本。

宗教意义

利玛窦是一位耶稣会神父,其使命是让中国人皈依罗马天主教。他认为,透过展现对世界的卓越理解可能会有所帮助,并相信这种理解源自于基督教信仰。他制作地图的目的是为了进行外交尝试,以确认其宗教和文化的伟大。利玛窦宣称这幅地图“证明了主宰天地的至善、伟大和统一”。[13]

-

1602年利玛窦地图的未知版本或劣质副本

-

1602年利玛窦地图的墨西哥湾、佛罗里达州、古巴、尤卡坦半岛区域细节

-

1602年利玛窦地图北美州区域的细节。

-

1602年利玛窦地图中国区域的细节。

-

1604年日本副本的中国和远东细节

备注

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.