印度河文字

印度河流域文明使用的古文字 来自维基百科,自由的百科全书

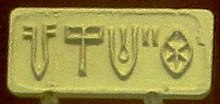

印度河文字(英語:Indus script)在古代印度河流域文明成熟哈拉帕(Mature Harappan)時期使用的古字符[3]。用這種文字寫成的銘文絕大多數都非常短,因此很難判斷它們是否用來記錄印度河文明的未知語言,還不能確定這些是用來記錄語言的文字,抑或是一些符號。目前尚未發現可供對譯的雙語銘文[4]。雖然科學家花費了很大的努力破解這些古文字[5],但至今仍未成功。

這種文字隨着時間推移沒有明顯的變化,不過一些語法(如果可以這樣稱呼的話)在地區之間有差異[3]。亞歷山大·卡寧厄姆在1875年繪製的一幅圖中首次公布了帶有印度河文字的印章[6][7],到1992年已經出土了約4千件帶有印度河文字的物品[8],其中一些遠達美索不達米亞。銘文中共有約400個不同的字符。[9][4] G. R. Hunter[10]、S. R. Rao、John Newberry[11]及Krishna Rao[12]等學者認為,婆羅米字母與印度河文字系統有某種聯繫。Raymond Allchin[13]謹慎地支持婆羅米文受印度河字母影響的可能性。[14][15]印度中部和南部(及斯里蘭卡)的巨石文化塗鴉符號是印度河字母延續的另一種可能,它們可能並不構成一種文字,但可能與印度河文字有重疊。[16][17]Iravatham Mahadevan、Kamil Zvelebil和阿斯科·帕爾波拉等語言學家認為,這種文字可能記錄的是達羅毗荼語系語言。[18][19]

語料

截至1977年,至少發現了2906件刻有清晰銘文的物品[20];截至1992年,共出土了約4千件帶銘文的物品。[8]印度河文字銘文主要見於印章、陶器、銅板、工具及武器上。[21]大部分文字都是印章、印模和陶器上的塗鴉標記。[22]印章與印模的尺寸通常較小,方便攜帶,每邊長通常僅有2–3 cm。[23]在紙莎草、紙、紡織品、樹葉、木材或樹皮等易腐爛的有機材料上,至今為止沒有發現印度河文字。[21]

較早的印度河文字見於陶器銘文和哈拉帕印章的印模,可追溯到約公元前2800–2600年的哈拉帕文化早期[1],在Kot Diji期與印章盒標準砝碼等行政物品一同出現。[24]然而,在哈拉帕的發掘表明,一些符號是從屬於公元前3500–2800年的早拉維期的陶器印跡和塗畫發展而來的。[1][2]

在約公元前2600–1900年的哈拉帕文化中期,印度河文字通常成串出現在扁平的長方形印章上,也被書寫或刻畫在陶器、工具、石碑和裝飾品上。書寫符號的方式多種多樣,包括在陶瓦、砂岩、皂石、骨、貝、銅、銀和金等不同材料商進行雕刻、鑿刻、壓印和繪畫。[25] 截至1977年[update]Iravatham Mahadevan指出,截至1977年發現的印度河銘文印章有約90%是在巴基斯坦境內的印度河及其支流沿岸的遺址(如摩亨佐-達羅和哈拉帕[b],其他遺址僅發現了剩下的10%[c][26][27]。通常,公牛、水牛、大象、犀牛和神話中的「獨角獸」[d]等動物會與印章上的文字一同出現,這可能是為了幫助文盲認出紋章。[29]

約公元前1900–1300年的哈拉帕文化晚期緊隨城市化程度較高的哈拉帕文化中期之後,是印度次大陸鐵器時代之前的一個分裂、地方化時期。這一時期與地方性文化期相關的遺址仍存在銘文。在哈拉帕,有字銘文與文字的使用大約結束於公元前1900年;但印度和文字的存續在其他地區可能維持了更長時間(如古吉拉特邦朗布爾),特別是以陶器塗鴉的形式。[1]今日巴基斯坦信德省哈拉帕晚期丘卡爾(Jhukar)的印章缺乏印度河文字,但也發現了一些陶器塗符。[30]在今日馬哈拉施特拉邦與哈拉帕晚期的Daimabad文化有關的遺址中,發現了印有印度河文字的印章和陶器,年代約為公元前2200–1600年。[31]

在中南印度和斯里蘭卡發現了大量刻有哈拉帕晚期之後的鐵器時代巨石文化標記的文物,尤以陶器和工具為主。這些標記包括婆羅米和泰米爾婆羅米文銘文,也包括與後者同時存在的非婆羅米巨石塗符[32]。人類學家Gregory Possehl等學者[5]認為,非婆羅米文塗符是印度河文字在公元前第1千紀的延續和發展[32]。1960年,考古學家B. B. Lal發現,他調查的巨石塗符中大部分[e]都可以確定和印度河文字相同[33],說明印度河文明和後來的巨石文化之間存在文化繼承。[34]相似地,印度文字學家Iravatham Mahadevan也認為,巨石塗符的順序與形制相近的哈拉帕銘文的文字順序相同,說明南印度鐵器時代人群所用的語言和晚哈拉帕人所用的語言相關或相同[35][16][36]。

特徵

字符以象形符號為主,描繪的是哈拉帕文化周邊史前常見的物件[39] 。不過,也發現了許多抽象符號。有些符號是簡單象形符號的複合,還有些則不能單獨出現,只能作部件[39]。有些符號類似於計數符號,常被解釋為早期的數字。[40][41][42]

常用符號的數量超過了400個,這個數量對於音素文字來說太大,因此一般認為是語素文字。[43][44][4]字符的確切總數不能確定,因為字符有難以確定的異體。[44][4]1970年代,古印度金石學家Iravatham Mahadevan出版了一套印度河文字彙編,列出了419個獨立字符。[45][g]2015年,考古學家Bryan Wells估計約有694個不同的字符。[46]

在Mahadevan確定的字符中,有113個是只用了一次的罕用字,另有47個只出現過兩次,又有59個出現次數在5次以下。[44]67個最常用的字符占到了整個語料庫的80%。[47]使用最頻繁的字符是Parpola 311號的「罐子」字符。[47][37]

大多數學者都認為印度河文字是由右至左書寫的,[48][41][49]但也有由左至右或牛耕式轉行書寫法的例外。[48][50]雖然這種文字無法破譯,但從外部證據可以推斷出書寫方向,例如符號被壓縮在左側,就好像書寫者在行尾空間不夠。[48][51]在印章上,印章會印在印模或陶土上形成鏡像印跡,是從右至左讀的,其他情況下的銘文也如此。[50]

一些研究者試圖在印度河文字和婆羅米文之間建立聯繫,認為它是後來在印度次大陸使用的書寫系統的底層或祖先。還有一些研究者則將印度河文字與美索不達米亞和伊朗高原大約同時期的象形文字相比較,特別是用於書寫蘇美爾語的原始楔形文字和埃蘭文。[53]不過,研究人員現在普遍認為,印度河文字與公元前兩三千年的任何其他書寫系統都沒有密切關係,儘管它們之間可能存在一定的跨文化傳播。[54][55]印度河文字與任何其他文字之間的明確關係仍未得到證實。

研究者將印度河文字與婆羅米文和泰米爾婆羅米文進行了比較,認為它們之間可能存在相似之處。早期的歐洲學者,如考古學家John Marshall[56]和亞述學家Stephen Langdon[57]最早提出了這些相似之處,另外的G. R. Hunter[10]等人則提出婆羅米文起源於印度河文字。

研究者還將印度河文字與埃蘭(與印度河文明同時的前伊朗古文明)使用的原始埃蘭文進行了比較,它們時代相同,且都是象形文字。[61]約有35個原始埃蘭文字符與印度河文字相似。[54]1932年,G. R. Hunter撰文反對Stephen Langdon的觀點,認為相似之處的數量「似乎過於接近,無法用巧合來解釋」。[62]

破譯理論與嘗試

以下因素通常被認為是破譯的最大阻礙:

- 哈拉帕語的系屬仍無定論,因此如果這種文字記錄的是當時的書面語,那麼最初所記錄的語言則不得而知了。[4]不過,《梨俱吠陀》中估計約有300個借詞,可能為印度河文明的語言提供了底層證據。[66][j][67]

多年來出現過許多破譯方案,但學術界尚未達成共識。[43][68]學術界達成共識的少數幾個要點是:大多數銘文的書寫方向是從右向左[41][4];某些筆畫樣符號像是數碼[41][4];某些句末符號功能似乎有同一性[41];有將銘文劃分為頭、中、尾三部分的普遍出現的技術。[41]自1920年代以來,已經發表了100餘次(獨立的)破譯嘗試[69][4],這一主題在業餘研究者中很受歡迎。

雖然還沒有明確的共識,但有人認為印度河文字記錄的是達羅毗荼語系語言。[43]早期支持者有考古學家Henry Heras,他提出了幾種基於原始達羅毗荼語構擬的字符讀法。[71] 根據計算機分析[72],蘇聯學者尤里·克諾羅索夫認為,達羅毗荼語最有可能是這種文字書寫的語言。[73]芬蘭學者阿斯科·帕爾波拉在1960到80年代領導了一個芬蘭團隊,與尤里·克諾羅索夫的團隊一樣,致力於利用計算機分析來研究銘文。帕爾波拉同樣認為,印度河文字與哈拉帕語「很可能屬於達羅毗荼語系」。[74]帕爾波拉在1994年出版的《印度河文字解密》一書中全面介紹了他的工作。[72]考古學家Walter Fairservis認為,印章上的印度河文字可以解讀為姓名、頭銜或職業,並認為描繪的動物是圖騰,表示親屬或氏族關係。[43][75][76]計算語言學家Rajesh P. N. Rao及其同事團隊進行了一項獨立的計算分析,得出結論認為印度河文字具有書面語的結構,支持印度河文字句法結構的先驗證據,並指出印度河文字似乎具有和古泰米爾語相似的條件熵。[77][78] 學者們提出了許多符號的讀法,其中一種是通過在哈拉帕印章上的「魚」和「星」的同音關係:mīn得到證實的。[79][需要較佳來源]Rajesh P. N. Rao在2011年的一次演講中說,Iravatham Mahadevan和阿斯科·帕爾波拉「在破譯印度河文字這一特殊問題上取得了進展」,但他的結論是,提出的讀法雖然有道理,但還構不成證明。[80]

金石學家Iravatham Mahadevan在2014年出版的《通過<梨俱吠陀>證明印度河文字的達羅毗荼屬性:案例研究》(Dravidian Proof of the Indus Script via The Rig Veda: A Case Study)中,發現了一個由4個符號組成的重複出現的序列,他將其解釋為一個早期達羅毗荼語短語,意為「城市商人」。[82]在自評中,他強調自己尚未完全破譯印度河文字,儘管他認為自己的努力「達到了證明的強度」,可以證明印度河文字是一種達羅毗荼語的書面語。[83]

印度考古學家Shikaripura Ranganatha Rao是早期印度-伊朗語說最有影響力的支持者[43],在自己的書《Lothal與印度河文明》(Lothal and the Indus Civilization )和《印度河文字破譯》(The Decipherment of the Indus Script)中,聲稱自己已經破譯了印度河文字。John E. Mitchiner對大多數此類破譯嘗試都不屑一顧,但評論說:「Rao的嘗試更有根據,但仍然非常主觀,他試圖在文字中發現印歐語基礎。」[84][m]S. R. Rao認為哈拉帕晚期文字與腓尼基字母在字形和形式上有許多相似之處,並認為腓尼基字母是從哈拉帕文字演變而來,而非一般認為的來自原始西奈字母。[43][85]他將其與腓尼基字母進行了比較,並在此基礎上分配了音值。[43]他認為印度河文字包括數字[n],是「梵語」。[86] S. R. Rao等學者堅信印度-雅利安人是印度次大陸青銅時代的原住民,印歐語系起源於印度。這有助於支持他們宣揚的印度民族主義和雅利安本土起源說。[43]然而,這一假說有很多問題,尤其是印度河文明和典型印歐文化之間顯著的文化差異,例如馬對於後者;正如帕爾波拉所說,「馬在吠陀文化和伊朗文化中扮演着核心角色,這是無法迴避的事實。」[87]另外,印度河文字似乎缺乏詞綴或屈折變化的證據[55],Possehl認為這排除了印度河文字書寫梵語等印歐語的可能。[88]

語言學家Steven Bonta假設印度河文字書寫的語言是印度-雅利安語,分析依據是文字內部的模式提供了名詞複合的有力證據,這正是印度-伊朗語的典型特徵。[89]

一種不太流行的假設認為印度河文字書寫蒙達語族語言,它們主要分布在印度東部,與一些東南亞語言有關。然而,與印度-伊朗語一樣,構擬出的早期蒙達語詞彙並不能反映哈拉帕文化[91] ,因此它作為印度河文明語言的可能性很低。[92]

一種相反的假設認為,這些符號是非語言標誌,象徵着家庭、氏族、神祇和宗教概念,類似於圖騰紋樣或紋章。Steve Farmer、Richard Sproat與Michael Witzel在2004年發表的一篇文章中提出了許多論據,說明印度河文字是非語言標誌[93],主要論據有:銘文篇幅極短,存在過多的罕用字符(在哈拉帕文化中期的700年裡有所增加),以及缺乏普通文字中典型的隨機符號重複。 [94]

阿斯科·帕爾波拉在2005年評論Farmer等人的論文時指出,他們的論點「很容易反駁」[95]。他引用了漢字中大量生僻字的存在,並強調:「在早期語素音節文字書寫的銘文中,用字重複的理由不充分。」帕爾波拉在2008年的一次演講中重新討論了這個問題[96],對Farmer等人的10個主要論點逐一反駁。

Rajesh P. N. Rao、Iravatham Mahadevan等人於2009年發表在《科學》的一篇論文[77]也對印度河文字可能是非語言標誌的論點提出了質疑。論文認為,語印度河文字銘文的條件熵與蘇美爾語素音節文字、梨俱吠陀梵語等語言系統非常符合,但他們謹慎地強調,這並不意味着文字本身是語言文字。一項後續研究提供了更多證據,證明除了成對符號外,還有更長的字符序列的熵。[97]然而,Sproat認為Rao等人的研究存在一些誤解,比如他們的模型缺乏辨別力,並認為模型應用於已知的非語言系統,如美索不達米亞宗教符號,會產生與印度河文字類似的效果。 Rao et al.對Sproat論點的反駁及Sproat的回覆發表在2010年12月的《計算語言學》上。[98][78]2014年6月的《語言》刊登了Sproat的又一篇論文,進一步證明Rao等人的方法存在缺陷。[99]Rao et al.的反駁及Sproat的回覆發表在2015年12月的《語言》上。[100][101]

Unicode

印度河文字的ISO 15924編碼為「Inds」。葉密豪於1999年提交了一份在Unicode補充多文種平面中對改文字進行編碼的完整提案[102],但尚未獲得統一碼技術委員會的批准。截至2022年2月,字母編碼協議(Script Encoding Initiative)仍將提案列入尚未正式編碼於Unicode標準(及ISO/IEC 10646)的文字列表中。[103][104]

印度河文字字體(Indus Script Font)是位於私人使用區(PUA)的字體[105],是信德學家阿斯科·帕爾波拉在《破譯印度河文字》後附的語料中使用的。[72]語言工程師Amar Fayaz Buriro和字體開發人員Shabir Kumbhar受摩亨佐-達羅國家基金的委託開發這種字體,並在2017年2月8日舉行的摩亨佐-達羅和印度河文明國際會議上展示了該字體。[106][107][需要較佳來源]

注釋

另見

參考文獻

閱讀更多

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.