Штаб

основной орган управления силами, предназначенный для руководства их повседневной и боевой деятельностью Из Википедии, свободной энциклопедии

Штаб (от нем. Stab) — основной орган управления войсками (силами), предназначенный для руководства их повседневной и боевой деятельностью.

Штат № 010/472 с 06.1943 по 06.1945[2]

Первая мировая война. 1915 год

Штабы имеются в вооружённых силах всех государств. В большинстве государств они являются составной частью формирований от уровня батальона (дивизиона) и выше. Основная деятельность штаба заключается в обеспечении работы командующего (командира), постоянная осведомлённость о положении противника и характере его действий, действительного состояния подчинённых войск, результатов их действий, а также оказании им помощи в осуществлении поставленных боевых задач. Работа штаба осуществляется на решениях командующего (командира), а также распоряжений вышестоящего штаба[3][4].

История создания штабов

Суммиров вкратце

Перспектива

Штабы как органы управления войсками (силами) являются итогом длительного исторического развития.

На прежних исторических этапах, в армиях рабовладельческих и феодальных государств в период до XVI века, ввиду их малочисленности и ведения сражений на ограниченных пространствах, военачальник имел возможность наблюдать всё поле боя и не испытывал необходимости в специальном органе управления.

При этом в те исторические этапы в окружении военачальников находились должностные лица, которые выполняли вспомогательные задачи, такие как передача приказов, ведение учёта личного состава и снаряжения, налаживание разведки и другие задачи. Со временем количество должностных лиц выполнявших определённые обязанности постоянно увеличивалось. В связи с созданием во многих европейских государствах формирований постоянного состава из наёмников, а после и регулярных армий и флотов, повышения численности личного состава и технической оснащённости, развития организации войск и увеличения размаха военных действий управление войсками (силами) существенно усложнялось.

Появилась потребность в создании специальных органов управления, которые должны были выполнять задачи по организации разведки, изучению противника и местности, подготовке топографических карт, сбору и анализу сведений об обстановке, составлению различных расчётов и отчётов, разработке диспозиций, доведению боевых задач до подчинённых войск, подготовке донесений, обустройству расположения войск и многие другие задачи.

В XVI—XVII веках в армиях некоторых государств (Франция, Пруссия, Российская империя и другие) для решения этих задач создали должности квартирмейстеров и квартирмейстерскую службу. В последующем были введены должности генерал-квартирмейстеров и созданы генерал-квартирмейстерские штабы. В Российской империи с 1711 года — генерал-квартирмейстерская часть. Данные органы управления явились прообразом генерального штаба, который в ведущих державах окончательно был сформирован в XVIII—XIX веках.

Необходимость штаба в организации и координации действий войск подтвердилась в деятельности штаба Великой армии Наполеона, который возглавлял маршал Луи Бертье. Прогресс военного искусства и усложнение управления войсками (силами) поставило перед необходимостью создания штабов не только в высших формированиях, но и на уровне соединений и воинских частей.

В 1716 году Пётр Первый в Уставе воинском закрепил организацию полевого управления для действующей армии, которым был определён состав квартирмейстерских служб полков, дивизий и корпусов. Квартирмейстерские службы вкупе с институтом адъютантов в последующем стали основой для создания штабов. В последующем происходил процесс совершенствования структур органов управления и штабной службы.

В 1763 году квартирмейстерская служба была переименована в Генеральный штаб, под управлением вице-президента Военной коллегии.

В 1812—1815 в Российской империи были созданы Главный штаб, штабы армий и корпусов. К середине XIX века штабы были созданы и в дивизиях. В состав штаба входили квартирмейстерский отдел и отдел дежурного генерала (в корпусах и дивизиях — отдел дежурного штаб-офицера), а также должностные лица, руководившие различными службами. В ходе данной реформы была учреждена должность начальника штаба армии (для штаба корпуса — обер-квартирмейстер, для штаба дивизии — дивизионный квартирмейстер) с обозначением их прав и обязанностей.

С середины XIX века все штабы в Российской императорской армии стали возглавляться начальниками штабов.

В Российском императорском флоте процесс создания штабов связывают с началом XVIII века, с созданием Адмиралтейской коллегии, которая в отличие от предшествовавших органов (Адмиралтейский приказ и Адмиралтейская канцелярия) занималась не только вопросами строительства флота, но и разработкой указаний и инструкций флагманам эскадр и отрядов по ведению боевых действий. В 1821 году в Адмиралтейской коллегии было создано управление начальника штаба по морской части. В 1828 году в Морском министерстве был создан Морской штаб, который с 1831 года переименован в Главный морской штаб. В том же 1831 году были созданы штабы Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, военных портов, дивизия и бригад кораблей.

В конец XIX века появились походные (флагманские) штабы при командующих эскадрами (отрядами) кораблей. В состав таких штабов, возглавляемых начальником штаба (флаг-капитаном), входили следующие специалисты: штурман, артиллерист, минёр и другие.

С дальнейшим повышением численности армий, усложнением условий подготовки и ведения военных действий возросла роль генеральных штабов как основного органа управления вооружёнными силами. В связи с этим повысились требования к офицерам, привлекаемым на службу в генеральные штабы. Для подготовки офицеров для службы в генеральных штабах, в ряде государств Западной Европы в начале XIX века появились специальные военно-учебные заведения. Одним из таких стала созданная в Российской империи в 1832 году Военная академия, переименованная позже в Николаевскую военную академию Генерального штаба.

Таким образом, определённая организация штабной службы в XIX веке была сформирована.

Дальнейший рост численности сухопутных войск и военных флотов государств, совершенствование вооружений, рост размаха военных действий и введение новой формы военных действий в виде операций, одновременно расширили и усложнили функции штаба по управлению войсками (силами). Штабы стали больше заниматься изучением боевой и оперативной обстановки, разработкой планов и расчётов по организации боевых действий войск, решением вопросов по их снабжению и контролем за выполнением боевых задач. В составе штабов было обязательным наличие специалистов из различных родов войск (сил) и служб. К концу XIX века в вооружённых силах многих государств штабы стали органами управления с постоянными штатами и определёнными правами и обязанностями должностных лиц. Вопросы управления войсками для штабов были существенно облегчены в конце XIX века с внедрением телеграфа и телефона, а в начале XX века — и радиосвязи.

В XIX и в начале XX века вопросы организации службы штабов были подробно освещены в трудах таких ведущих военных теоретиков той эпохи, как Карл Фон Клаузевиц «О войне», Антуан-Анри Жомини «Очерки военного искусства», Xельмут фон Мольтке (Старший) «Военные поучения», Генрих Леер «Стратегия (Тактика театра военных действий)», Фердинанд Фош «О ведении войны», Николай Михневич «Стратегия» и другие. Данные труды оказали влияние на выработку стиля и методов работы штабных офицеров.

В ходе Первой мировой войны в Российской императорской армии были созданы штабы фронтов. В армиях Австро-Венгрии, Германии, Великобритании и Франции — штабы групп армий.

Согласно «Положению о полевом управлении войск в военное время» от 1914 года, штабы фронтов и штабы армий в Российской империи состояли из следующих управлений (отделов):

- генерал-квартирмейстера

- оперативное отделение;

- разведывательное отделение;

- общее отделение

- другие отделения

- дежурного генерала

- инспекторское отделение

- общее отделение

- и другие

В состав штабов дивизий в 1914 году входили старший адъютант Генерального штаба, старший адъютант, а в полках — старший полковой адъютант, занимавшийся оперативными вопросами, разведкой, и строевой (инспекторской) частью. Также в число должностных лиц штаба полка входили: начальники связи, начальник хозяйственной части, заведующий оружием, интендант, комендант, старший врач и другие должностные лица.

По итогам Первой мировой войны стало ясным что штабы высших звеньев при разработке стратегических планов должны учитывать экономический потенциал государства и при планировании военных действий на длительное время прикладывать усилия для создания стратегических резервов. Принятые

В начальный период создания РККА штабы создавались в основных звеньях управления. Данный процесс оказался невозможным без привлечения квалифицированных специалистов, поэтому в создании штабов участвовали военные специалисты бывшей царской армии. Первым штабом округа РККА стал созданный в марте 1918 года штаб Петроградского военного округа. В мае 1918 года был создан Всероссийский главный штаб. В октябре 1918 года появился Полевой штаб Революционного военного совета Республики. В декабре 1918 года РВСР принял новое «Положение о полевом управлении войск в военное время».

В 1921 году на основе Морского генерального штаба был создан Морской штаб Республики. В организацию штабной службы Полевого штаба РВСР, а после и Штаба РККА внёс большой вклад бывший царский офицер Генерального штаба Российской империи генерал-майор Павел Лебедев.

В ходе Гражданской войны шла адаптация деятельности штаба к ведению высоко манёвренных боевых действий. Так, в штабе фронта основным отделением стало оперативное управление, в состав которого входили следующие отделения: оперативное, разведывательное, общее, связи и топографическое. Также в штаб входил начальник авиации и воздухоплавания. В составе штабов было создано административное управление, состоявшее из следующих отделений: инспекторское, организационное, укомплектования войск, канцелярия, типография, комендантская часть.

В период между Первой и Второй мировой войнами в армиях всех государств шло постоянное совершенствование структуры и деятельности штабов с учётом опыта Первой мировой войны.

Развитие бронетанковых войск и моторизация других родов войск изменили характер боя и операции в сторону увеличения глубины и манёвренности боевых действий, что для штабов означало усложнение подготовки к ведению боевых действий, управлению войсками. Требования к штабам всех уровней повысились.

В состав штабов были введены автобронетанковые отделы, авиационные отделы и другие органы. Было разработано «Наставление по полевой службе штабов», определявшее новые права и обязанности должностных лиц а также основы организации работы штаба в свете новых требований. Появилось понятие штабная культура, которая отображала в себе необходимые требования, предъявляемые к офицерам штаба.

Следующим этапом развития штабов стал период Второй мировой войны, которая отличалась от Первой мировой ещё большим размахом военных действий, их манёвренным характером, участием в военных действиях крупных воинских формирований, большого количества разнообразной техники, — что в конечном итоге заметно усложняло управление войсками (силами).

Эволюция штабов продолжалось по пути расширения выполняемых ими функций, ростом объёма работы, совершенствования организационной структуры и технического оснащения. Успех боевых действий стал во много зависеть от оперативности и слаженности в работе штабов по обеспечению управления войсками (силами).

В ВС СССР в период Великой Отечественной войны состав штабов фронтов, армий, корпусов и дивизий включал в себя: оперативное, разведывательное, и другие управления (отделы, отделения). В полках он состоял из оперативной, разведывательной и строевой части. В батальонах (дивизионах) — из нескольких офицеров. В оперативных звеньях были созданы штабы родов войск (артиллерии, бронетанковых войск, инженерных войск), облегчавших управление подчинёнными войсками.

В связи с изменившимися условиями работы штабов, в 1942 году вышла новая редакция «Наставления по полевой службе штабов».

Также в годы Второй мировой войны был впервые получен опыт создания объединённых штабов союзных войск. К таковому относится Объединённый англо-американский штаб, который занимался управлением союзных американо-британских войск в ходе военных действий в Западной Европе.

По итогам Второй мировой войны в процессе военного строительства во всех ведущих державах сложилась собственные система организации, принципы подготовки и работы штабов, в которых отражаются характер и предназначение их вооружённых сил.

Несмотря на сходство общего предназначения штабов и их функций как органов управления войсками (силами), в ряде государств имеются свои особенности. К примеру, в США существует Комитет начальников штабов которому подчиняется Объединённый штаб. Также в некоторых государствах существуют штабы министерств Армии, военно-воздушных сил, военно-морских сил. Для обеспечения руководства вооружёнными силами государств, входящих в военные блоки, были созданы соответствующие штабы. К примеру: Штаб верховного главнокомандующего вооружёнными силами НАТО в Европе или Объединённый штаб ОДКБ.

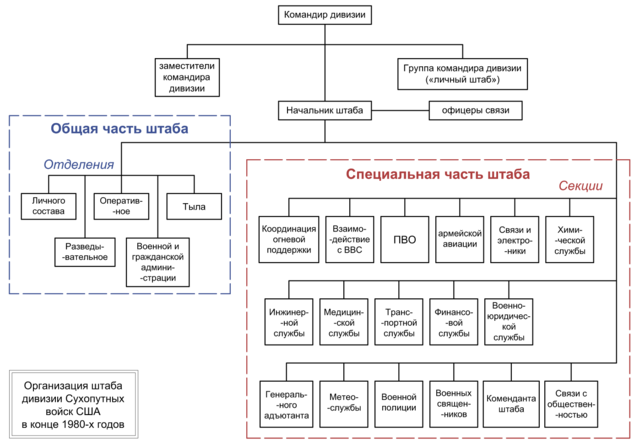

Также присутствует своеобразие в организационной структуре штабов соединений и частей. К примеру, во всех типах дивизий сухопутных войск США штаб состоит из секции начальника штаба, отделений (личного состава, разведки, оперативного, военной администрации, связи и тыла), а также специальных отделений и служб штаба (специальных операций, маскировки и введения противника в заблуждение, транспортного, РХБЗ, РЭБ, медицинской, финансовой, метеорологической, безопасности и других)[1][5].

В Вооружённых силах СССР к началу 1990-х годов сложилась система штабов со следующей вертикалью в подчинённости[6]:

- Генеральный штаб Вооружённых Сил СССР

- главные штабы видов вооружённых сил (сухопутный войск, ВВС, ВМФ, РВСН, Войск ПВО), Штаб Тыла ВС, Штаб гражданской обороны;

- штабы родов войск и специальных войск: Штаб инженерных войск, Штаб ВДВ, Штаб войск связи, и другие;

- штабы объединений, соединений, воинских частей, подразделений (батальонов, дивизионов).

- штабы родов войск и специальных войск: Штаб инженерных войск, Штаб ВДВ, Штаб войск связи, и другие;

- главные штабы видов вооружённых сил (сухопутный войск, ВВС, ВМФ, РВСН, Войск ПВО), Штаб Тыла ВС, Штаб гражданской обороны;

Данная система штабов сохранена в Вооружённых силах Российской Федерации. В 1998 году были разделены функции Министерства обороны Российской Федерации и Генерального штаба Вооружённых сил, на который были возложена функция по координации решения задач в области обороны не только вооружённых сил, но и других войск и военных формирований. Начальник Генерального штаба подчиняется министру обороны и является его первым заместителем[3].

Руководство штаба и подчинённость штабов

Непосредственно деятельностью штаба руководит должностное лицо, именуемое начальник штаба, который является первым заместителем командующего (командира)[3]. Данное правило действует не во всех армиях различных государств. К примеру, в Армии США начальник штаба дивизии не является заместителем командира дивизии[1].

Только начальник штаба имеет закреплённое в уставах право отдавать от имени командира (командующего) распоряжения и приказы подчинённым войскам (силам), заместителям командующего (командира), начальникам родов войск (сил), специальных войск, управлений, отделов и служб, оперативно подчинённых органов управления другими войсками.

Штаб объединения (соединения, части) является старшим по отношению к штабам постоянно или временно входящих в него воинских формирований, а также по отношению к штабам родов войск, специальных войск и тыла, приданных и поддерживающих объединений, соединений и частей[4].

Штаб и управление формирования

Суммиров вкратце

Перспектива

В современной русской военной терминологии совокупность командования и штаба воинской части (соединения, объединения), служб, а также подразделений при штабе, принято называть термином «управление» (управление полка, управление бригады, управление дивизии и т. д.). Также применяют термин «система управления», который отражает процесс управления войсками (силами), как целенаправленную деятельность командования по поддержанию в боевой и мобилизационной готовности войск (сил), их подготовке к боевым действиям и руководству при выполнении поставленных задач. Управление войсками (силами) осуществляется командующим (командиром) через штаб, своих заместителей, начальников родов войск, начальников специальных войск и служб[7].

Непосредственно под командованием части (соединения, объединения) понимаются командующий (командир) и его заместители. К должностным лицам, составляющим штаб формирования, относятся все, для кого начальник штаба является непосредственным начальником[8]. В Армии США службы входят в состав штаба, а начальники служб подчиняются начальнику штаба[1].

В Вооружённых силах СССР в управление формирований также входил политический аппарат, который проводил среди личного состава идеологическую работу (партийный организатор, комсомольский организатор)[2].

Термин «управление» применяется также при описании структуры организации войск зарубежных армий. В зарубежных армиях подразделения при штабе, которые обслуживают его, носят название штабных (штабная рота, штабная батарея, штабной батальон)[9][10]. Так к примеру численность управления механизированной дивизии Армии США в состав которой входит штабной батальон может достигать 1000 человек[11]. В Советской армии подразделения при штабе батальона (дивизиона) были представлены отдельными взводами (взвод связи, взвод обеспечения, разведывательный взвод и т. д.), не входившими в состав рот и батарей[12].

В английской военной терминологии слова «Штаб» (англ. Staff) и «Управление» (англ. Headquarters) частично являются синонимами. Термин «staff» обозначает как сам штаб, так и личный состав штаба, а также применяется для указания подразделений при штабе, таких как staff battery (штабная батарея). Термин «headquarters», кроме обозначения штаба, имеет такие значения как управление и орган управления войсками. Как и термин «staff» он применяется для указания подразделений при штабе, таких как headquarters batallion (штабной батальон)[13]. Для указания управлений объединений и соединений в англоязычной специализированной литературе применяется термин «headquarters» или сокращённо HQ[14]:

- military districts HQ — управление военного округа;

- army HQ — управление армии;

- corps HQ — управление корпуса;

- division HQ — управление дивизии;

- brigade HQ — управление бригады.

Численность должностных лиц в штабах батальонов и дивизионов различных армий является соразмерным. Ниже приведены показатели для 1970-х и 1980-х годов для Советской армии и Армии США[12][9]:

| СССР | США |

| штаб отдельного инженерно-сапёрного батальона — 15 человек | штаб отдельного инженерно-сапёрного батальона — 11 человек |

| штаб отдельного танкового батальона — 12 | |

| штаб танкового батальона СССР — 5 | |

| штаб гаубичного артиллерийского дивизиона — 10 | штаб отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона — 12 |

| штаб отдельного разведывательного батальона — 10 | |

| штаб мотострелкового батальона — 12 | штаб пехотного батальона — 8 |

| штаб отдельного батальона связи — 6 |

Штабы (управления) соединений и объединений являются воинскими частями[15][16].

Виды штабов

По функциональной принадлежности штабы подразделяются на[3]:

- общевойсковые;

- общефлотские;

- видов вооружённых сил;

- родов войск (сил);

- специальных войск;

- вооружения и тыла;

- и других войск и воинских формирований.

Назначение штабов

Суммиров вкратце

Перспектива

В мирное и военное время общими задачами штаба являются[3][5][17]:

- обеспечение и поддержание боевой и мобилизационной готовности войск;

- организация всесторонней повседневной и боевой деятельности;

- организация боевого дежурства и боевой службы;

- координация деятельности управлений, отделов и служб;

- непрерывная разведка и анализ полученных сведений об обстановке, состоянии, положении и характере действий своих войск и войск противника;

- непрерывное управление разведывательными органами при выполнении ими боевых задач;

- обеспечение живучести сил и средств разведки и связи;

- производство расчётов и предложений для принятия решения командующим (командиром);

- доведение задач до войск в поставленный срок;

- планирование действий стратегического сдерживания, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- организация подготовки войск к боевым действиям, оказание помощи подчинённым командирам, штабам и войскам;

- планирование и участие в организации взаимодействия, а также поддержание его в ходе боевых действий (боя, операций);

- организация и контроль за обеспечением работы систем связи и автоматизированной системы управления войсками и оружием;

- организация оперативного, морально-психологического, технического и тылового обеспечения;

- организация мероприятий по устранению последствий применения противником оружия массового поражения и восстановление боеспособности войск;

- контроль за выполнением поставленных задач;

- планирование мероприятий оперативного оборудования территории, организация контроля за их проведением; разработка и проведение организационно-штатных мероприятий;

- планирование мобилизационного развёртывания войск, учёт укомплектованности мобилизационными ресурсами, разработка мероприятий по подготовке и накоплению в запасе военно-обученных ресурсов;

- организация комплектования войск и ведение учёта личного состава, учёт обеспеченности вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, контроль за их состоянием и готовностью к применению по предназначению;

- организация комендантской службы;

- учёт доз облучения личного состава и оценка боеспособности подчинённых войск по радиационному показателю;

- доведение вышестоящих штабов об обстановке и принятых командующим (командиром) решений;

- информирование подчинённых и взаимодействующих штабов об обстановке и возможных ее изменениях;

- организация и контроль за обеспечением защиты государственной тайны, служебной информации ограниченного распространения, скрытности управления войсками, безопасности информации и противодействия техническим средствам разведки потенциального противника;

- организация и контроль службы войск и безопасности военной службы, осуществление мероприятий по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины;

- планирование и осуществление мероприятий информационного противоборства и специальной пропаганды;

- обобщение опыта боевых действий (учений) и доведение его до подчинённых штабов и войск;

- проведение научно-исследовательской работы по вопросам применения войск, обобщение исследовательских выводов и их внедрение в практику штабов и войск.

Начальники родов войск и Начальники служб

Суммиров вкратце

Перспектива

В вооружённых силах многих государств штаб (управление) формирований от уровня воинской части и выше включает в свой состав должностных лиц, которые именуются Начальниками родов войск и Начальниками служб. Данные должностные лица отвечают за координацию действий подразделений некоторых основных родов войск, родов специальных войск боевого и тылового обеспечения, за контроль над функционированием различных видов иного обеспечения[18].

Начиная от уровня полка (мотострелкового, танкового, парашютно-десантного, морской пехоты) в Вооружённых силах СССР, в управлении при штабе полка существовали должности Начальника артиллерии и Начальника противовоздушной обороны. Данная практика сохранилась в ВС РФ[7]. Начальник артиллерии отвечает за координацию действий артиллерийских подразделений полка и за их боевую готовность. В его подчинении находятся все артиллерийские подразделения полка: артиллерийский дивизион, противотанковая батарея и артиллерийские (миномётные) батареи в составе батальонов[19]. Для контроля за всеми артиллерийскими подразделениями полка в Советской армии для Начальника артиллерии полка в составе артиллерийского дивизиона содержалось специальное подразделение связи — взвод управления начальника артиллерии (вуна). На уровне мотострелковой дивизии или танковой дивизии в управлении при штабе дивизии для аналогичной должности Начальника артиллерии дивизии имелась батарея управления и артиллерийской разведки, представлявшая собой подразделение связи и артиллерийской разведки. В воздушно-десантных дивизиях Начальнику артиллерии дивизии предоставлялось подразделение связи при штабе дивизии, носившее название взвод управления начальника артиллерии дивизии (вунад)[12][20].

Для Начальников родов специальных войск в штабе (управлении) формирования иногда применяется определение Начальник службы. К примеру должностные лица контролирующие и координирующие действия формирований инженерных войск и химических войск соответственно называются Начальником инженерной службы и Начальником химической службы. К должностным лицам координирующим и контролирующим работу формирований войск связи и разведывательных формирований применяются соответственно названия Начальник связи и Начальник разведки[18].

В некоторых случаях начальник рода войск (начальник службы) в низовых формированиях одновременно является командиром единственного подразделения данного рода войск в формировании. К примеру, Начальник связи мотострелкового/танкового батальона в ВС СССР по совместительству являлся командиром взвода связи при штабе батальона, а Начальник медицинского пункта отдельного батальона являлся Начальником медицинской службы. Начальник противовоздушной обороны полка может совмещать должность командира дивизиона ПВО данного полка. В Армии США в отличие от ВС СССР и ВС РФ некоторые должности начальников родов войск на уровне дивизии, совмещаются с должностью командира формирования данного рода войск в дивизионном комплекте. К примеру в управлении при штабе дивизии ВС СССР существовала должность Начальника инженерной службы, которому подчинялись все формирования инженерных войск дивизии, к которым относились отдельный инженерно-сапёрный батальон из дивизионного комплекта и инженерно-сапёрные роты в составе полков. В дивизиях США должность Начальника инженерной службы по совместительству занимает командир инженерной бригады, который также руководит всеми инженерными подразделениями дивизии, кроме возглавляемой им бригады[21][18].

Термин Начальник службы также применяется к должностным лицам, контролирующим виды тылового и технического обеспечения, осуществляемое формированиями, к которым не применяется определение род войск. К примеру, Начальник медицинской службы, Начальник финансовой службы, Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения и т. д.[19][18]

Полное название должности Начальников родов войск и Начальников служб идёт с указанием уровня формирования. К примеру:

- Начальник разведки армии;

- Начальник медицинской службы отдельного дивизиона;

- Начальник артиллерии дивизии;

- Начальник бронетанковой службы полка.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.