Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Список глав Австрии

статья-список в проекте Викимедиа Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

В списке представлены главы государства Австрии со времени, когда страна получила формальную организацию после передачи её территорий Леопольду I императором Священной Римской империи Оттоном II 21 июля 976 года[1].

Remove ads

Согласно действующей конституции, вступившей в силу 10 ноября 1920 года, главой государства является Федеральный президент (нем. Bundespräsident), символизирующий единство нации, ограниченно[комм. 1] осуществляющий управление страной и следящий за исполнением демократических норм государственными органами. Президент избирается всенародным тайным голосованием на 6 лет и не может занимать пост более двух сроков подряд. Если в первом туре голосования ни один кандидат не получил необходимые для избрания голоса более половины избирателей, проводится повторное голосование по двум набравшим наибольшее число голосов кандидатам, в котором для избрания достаточно простого большинства полученных голосов. В случае временной нетрудоспособности президента его обязанности исполняет федеральный канцлер или Президиум Национального совета Австрии — коллегия, состоящая из трёх президентов нижней палаты парламента[2].

Remove ads

Характеристика списка

Суммиров вкратце

Перспектива

В статье представлен список руководителей австрийского государства, включая правивших монархов. В монархический период указаны династическая принадлежность персон и обладание ими иными титулами, если они не являлись сугубо номинальными (без территориальной принадлежности) или не были включены в другой титул. В республиканские периоды австрийской истории главой государства являлись федеральные президенты, а временными руководителями — член Национального совета (в период Первой Австрийской Республики) или федеральные канцлеры (в период Федеративного государства Австрия и Второй Австрийской Республики). В период 1918—1919 годов, когда официально Австрия называлась «Германской», приведены де-факто являвшиеся главой государства члены Директории Государственного совета (1918—1919) и президенты Национального учредительного собрания (1919), однако они не включены в сквозную нумерацию республиканских руководителей.

В случае, когда персона получила повторные полномочия последовательно за первоначальными, раздельно отражается каждый такой срок (например, два последовательных срока полномочий Александра Ван дер Беллена с 2017 года). Также отражён различный характер полномочий глав государства (например, единый срок нахождения во главе государства Карла Реннера в 1945—1950 годы разделён на периоды, когда он, первоначально, был государственным канцлером и председателем Политического совета, ex officio являвшимся главой государства, а затем был приведён к присяге как «Федеральный президент», нем. Bundespräsident).

В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры (за исключением выборов монарха). В случае, если глава государства получил полномочия без таковых, столбец заполняется сноской с комментарием. Использованная в первых столбцах таблиц республиканских периодов нумерация является условной и применена к лицам, являвшимися президентами на выборной основе, либо на постоянной основе возглавлявшим орган, являвшийся коллективным главой государства. Также условным является использование в первых столбцах этих таблиц цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён беспартийный статус персоналий.

Курсивом на сером фоне показаны даты начала и окончания полномочий иностранных правителей, претендующих на власть в государстве (князя Чехии Вратислава II и герцога-консорта Германа Баденского), имперских викариев, де-факто возглавлявших страну при правящем (Гертруда Австрийская) или низложенном императором Священной Римской империи, но позже восстановленном в статусе (Фридрих II) монархах, и Вольфганга Шюсселя, замещавшего президента как канцлер вплоть до его смерти.

Для удобства список разделён на принятые в австрийской историографии периоды истории страны. Приведённые в преамбулах к каждому из разделов описания этих периодов призваны пояснить особенности политической жизни страны. До 5 (15) октября 1582 года, когда был введён григорианский календарь, приведены юлианские даты. После перехода Австрии 7 (17) января 1584 года на новый календарь указаны григорианские даты[3].

Remove ads

Восточная марка в составе Баварского герцогства (976—1156)

Суммиров вкратце

Перспектива

В августе 955 года близ баварского города Аугсбург немецкие войска во главе с королём Германии Оттоном I в ходе сражения разгромили кочевников-венгров. Завоёванные территории вошли в состав Баварского герцогства, из которого в сентябре Оттон I выделил Восточную марку (пограничное буферное владение), остававшуюся в вассальной зависимости от Баварии, и передал её под управление бургграфу Регенсбурга Бурхарду, принявшему титул маркграфа (нем. Markgraf, лат. Marchio). В 974 году Бурхард принял участие в восстании против императора Священной Римской империи Оттона II, за что в июле 976 года был лишён австрийских владений. 21 июля Оттон II, посетивший Баварию после подавления восстания Генриха II, издал в Регенсбурге указ, расширявший статус Восточной марки до автономии и жаловавший её представителю знатного дворянского рода Бабенбергов Леопольду[4]. С назначением Леопольда маркграфом берёт своё начало австрийская государственность[5].

В 1078 году маркграф Леопольд II, являвшийся союзником короля Германии Генриха IV, выступил на стороне папы римского Григория VII в т. н. «борьбе за инвеституру». За этим в 1079 году последовало вторжение королевских войск в Восточную марку. Летом 1081 года Леопольд II созвал сейм в Тульне, где официально разорвал дружественные отношения с Генрихом IV. В ответ на это римский король низложил Леопольда, конфисковал марку и передал её своему верному стороннику князю Чехии Вратиславу II. Вратислав, вторгнувшийся в земли Восточной марки и нанёсший поражение Леопольду, продолжавшему господствовать над Австрией, не смог достигнуть Мелька и продвинуться вглубь страны[6]. В конечном итоге после проведения карательного похода на Австрию в 1084 году Генрих IV восстановил в правах маркграфа подчинившегося Леопольда II[7].

В 1139 году король Германии Конрад III лишил всех титулов герцога Баварии Генриха X из династии Вельфов и передал герцогство как вотчину маркграфу Леопольду IV. В 1141 году бездетный Леопольд умер[8]. Маркграфом Австрии стал его брат Генрих II. Унаследовав баварский престол, Генрих был вынужден оборонять свои владения от войск Вельфов и подавлять восстания их сторонников в Баварии. Положение осложнилось в 1152 году, после вступления на германский престол Фридриха I, стремящегося к мирному разрешению конфликта между Вельфами и Бабенбергами для консолидации сил империи с целью завоевания Италии. В 1156 году Фридрих I, ставший императором Священной Римской империи, передал Баварию главе дома Вельфов Генриху Льву, а в качестве компенсации Генриху II издал 17 сентября в Регенсбурге особый патент об австрийских владениях Бабенбергов (Privilegium Minus). Таким образом, Австрия возводилась в ранг герцогства, и провозглашалась её полная независимость от Баварии[9].

Remove ads

Герцогство Австрия (1156—1453)

Суммиров вкратце

Перспектива

Бабенберги (1156—1246)

В 1156 году император Священной Римской империи Фридрих I передал Баварию главе дома Вельфов Генриху Льву, а в качестве компенсации Генриху II издал особый патент (Privilegium Minus), возводивший Австрию в ранг герцогства и провозглашавший её независимой от Баварии[9]. Генрих II перенёс свою резиденцию из Мелька в Вену, которую сделал столицей герцогства. 17 августа 1186 года Леопольд V заключил с герцогом Штирии Отакаром IV Санкт-Георгенбергский договор, по которому после смерти последнего Штирия становилась владением Бабенбергов, а правители Австрии одновременно становились её герцогами. Однако перед смертью 31 декабря 1194 года Леопольд V разделил свои владения между сыновьями: Фридрих как старший сын стал править Австрией, а Леопольд — Штирией[22]. В 1198 году Фридрих, не оставив потомков, умер[23]. Ему наследовал Леопольд, который вновь объединил два герцогства[24].

В 1230 году после смерти Леопольда VI на престол взошёл Фридрих II, развернувший независимую от Священной Римской империи политику в интересах Австрии. Фридрих не подчинялся требованиям императора Фридриха II Гогенштауфена и отказывался принимать участие в заседаниях органов власти империи, что вызвало конфликт с императором. После отказа в 1235 году явиться в суд император объявил герцогу опалу. 27 июня 1236 года император заключил союз с правителями сопредельных с герцогством стран, после чего началось вторжение в Австрию: король Чехии ударил с севера, герцог Баварии и епископ Пассау — с запада; герцогу Каринтии и епископу Бамберга император приказал атаковать Штирию. В январе 1237 года в Вену вошли объединённые войска и император, герцог Фридрих II бежал в Винер-Нойштадт. В апреле император покинул Вену, оставив имперским викарием (наместником) епископа Бамберга Экберта[нем.]. Фридрих II, вступивший в союз с папой римским, герцогом Баварии, королями Чехии и Венгрии, отвоевал к концу 1239 года свои владения и заключил мир с императором, восстановившим его права на герцогство. После восстановления власти и заключения союза с королями соседних государств Фридрих II разорвал переговоры о династической унии с Чехией и отказался возвращать Венгрии территории, полученные в ходе монгольского нашествия. В 1246 году чешско-венгерские войска вторглись в Австрию, 15 июня состоялось сражение на берегу реки Лейта против венгерского короля Белы IV, во время удачной для Австрии битвы Фридрих II погиб. На герцоге, не оставившем наследников мужского пола, пресеклась династия Бабенбергов[25].

Династическая междоусобица (1246—1282)

После смерти в июне 1246 года герцога Фридриха II династия Бабенбергов по мужской линии пресеклась. Согласно Privilegium Minus, в случае отсутствия наследников мужского пола австрийские земли разрешалось передавать по женской линии, вследствие чего на трон претендовали[нем.] сестра Фридриха Маргарита (как старшая представительница рода) и племянница усопшего Гертруда, однако только последняя была признана местным дворянством герцогиней. Маркграф Моравии Владислав III[пол.], сын чешского короля Вацлава I, с июля являвшийся супругом Гертруды, также стал претендовать на Австрию по праву жены (jure uxoris). Однако 3 января 1247 года Владислав, фактически правивший страной, внезапно умер. Узнав об этом, император Священной Римской империи объявил Австрию выморочным леном, ввёл свои войска в герцогство и назначил викария. Гертруда бежала в Венгрию, где король Бела IV готовился к захвату Австрии. Несмотря на оказание поддержки Беле, папа римский пообещал помочь Гертруде отбить венгров взамен на брак с маркграфом Бадена Германом VI. В сентябре 1248 года папа признал дарение Австрии и Штирии Герману как приданное Гертруды: Герман также стал претендовать на владения как герцог-консорт. Однако в январе 1249 года папа римский обратился к антикоролю Германии Вильгельму Голландскому с просьбой лишить баденского маркграфа права на герцогство. Не имея поддержки значительной части австрийского дворянства, Герман покинул Вену, ища убежище в Баварии, где в октябре 1250 года умер[32]. После смерти Германа ситуацией решил воспользоваться Пржемысл Отакар II, брат первого мужа Гертруды Владислава, который полагал, что в силу этого имел некоторые права на герцогскую корону. В конце 1251 года он вторгся в австрийские земли и вынудил местное дворянство признать его герцогом. Войска императора, скончавшегося годом ранее, были выведены из страны, а викарий сложил с себя полномочия[33].

В 1254 году баварско-венгерские войска во главе с королём Белой IV вторглись в Австрию и Штирию. Пржемысл Отакар не смог отбить нападение и в итоге 3 апреля подписал в Офене (немецкое название Буды) мирный договор[нем.], в соответствии с которым Штирия оказывалась под властью Венгрии. 12 июля 1260 года состоялась битва при Кресенбрунне, победу в которой одержал чешский король, вынудивший в 1261 году Иштвана V вернуть[нем.] Штирию. В 1276 году взошедший на германский трон Рудольф I опроверг притязания Пржемысла Отакара II, обручившегося с Маргаритой, к вотчине дома Бабенбергов, заявив, что австрийские владения должны быть переданы Императорской короне, что шло вразрез с положениями Privilegium Minus, и объявил чешскому королю сначала опалу, а после — войну. В ноябре после осады Вены Рудольф I вынудил Пржемысла Отакара подписать мирный договор, согласно которому герцог отказывался от всех прав на Австрию и Штирию, которые переходили под временное управление имперскому викарию, назначенному королём Германии, а также от Каринтии и Крайны[33]. На проходившем 17 декабря 1282 года Аугсбургском рейхстаге Рудольф I передал герцогства Австрию и Штирию как вотчину своим сыновьям Альбрехту и Рудольфу. Братья вступили во владение 27 декабря 1282 года[34].

Габсбурги (1282—1453)

После победы короля Германии Рудольфа I в войне против чешского короля Пржемысла Отакара, последний отказался от всех притязаний на Австрию и Штирию, которые переходили под временное управление имперскому викарию, назначенному германским монархом[33]. На проходившем в декабре 1282 года Аугсбургском рейхстаге Рудольф I передал герцогства Австрию и Штирию как вотчину своим сыновьям Альбрехту и Рудольфу. Братья вступили в совместное владение 27 декабря 1282 года. Однако спустя непродолжительное время австрийская знать обратилась к Рудольфу I с просьбой отменить систему дуумвирата над герцогствами. 1 июня 1283 года в Райнфельдене между братьями был заключён договор[нем.], в соответствии с которым Рудольф II отказывался от австрийского престола в пользу своего брата Альбрехта I, за что ему была обещана территориальная компенсация. Договор также ограничивал совместное правление с приоритетом старшего сына (примогенитура)[34].

В 1335 году император Людвиг IV пожаловал герцогство Каринтию и Краинскую марку[англ.] в качестве вотчины братьям Альбрехту II и Оттону, которые приходились предыдущему герцогу Генриху VI, не оставившему наследников мужского пола, племянниками[42]. В 1363 году герцог Рудольф IV заключил с Маргаритой Маульташ, матерью умершего бездетного графа Тироля Мейнгарда III, договор, по которому Тирольское графство становилось владением Габсбургов[43]. В 1365 году Альбрехт III возвёл Крайну в ранг герцогства и включил «графа Тироля» в титулатуру австрийских монархов. 9 сентября 1379 года в Нойберг-ан-дер-Мюрце Альбрехт III заключил с Леопольдом III договор, в соответствии с которым владения Габсбургов были разделены между братьями: Альбрехт и его потомки («альбертинская линия») получили собственно герцогство Австрию (Верхнюю и Нижнюю), а Леопольд и его потомки («леопольдинская линия») — Переднюю Австрию, Штирию, Каринтию, Крайну и Тироль. Оба брата продолжали носить титул герцога Австрии[44].

В 1411 году после многолетней борьбы за опекунство над малолетнем герцогом на австрийском троне воцарился Альбрехт V. В 1423 году тесть Альбрехта V император Священной Римской империи Сигизмунд даровал ему как апанаж маркграфство Моравию. В 1437 году Сигизмунд, не оставив потомков мужского пола, объявил своим наследником Альбрехта V, после чего скончался. Так, Священная Римская империя фактически стала наследственным владением династии Габсбургов (избрание римским королём стало формальным). Однако в наследство Сигизмунда не вошли Чехия, Венгрия и Хорватия. Королём последних двух австрийский герцог был избран дворянами 18 декабря 1437 года в Пожони, а правителем Чехии — на созванном 26 декабря сейме. В ноябре 1439 года Альбрехт V умер[45]. Наследником был провозглашён его ещё не родившийся сын Ладислав. Вплоть до его рождения власть в стране взял под своё управление двоюродный брат усопшего Фридрих. Вскоре после рождения Ладислав был увезён своей матерью Елизаветой в Венгрию, откуда был передан в Винер-Нойштадт Фридриху (фактически, под стражу), который объявил себя регентом при малолетнем герцоге. Летом 1442 года после разгрома сторонников Фридриха в ходе междоусобной войны в Венгрии Ладислав отказался от претензий на венгерско-хорватский трон, который перешёл к польскому королю Владиславу III. После состоявшейся 19 марта 1452 года коронации Фридриха императором Священной Римской империи (под именем Фридрих III) против него восстало австрийское дворянство, заключившее союз с венграми и чехами и требовавшее освобождения Ладислава. Фридрих был вынужден уступить и 6 января 1453 года возвёл Австрию в ранг эрцгерцогства (до 1493 года за австрийскими монархами сохранялся титул герцога)[46].

Младшие соправители

Remove ads

Эрцгерцогство Австрия (1453—1804)

Суммиров вкратце

Перспектива

Австро-Венгрия в 1910 году: Цислейтания: 1. Чехия, 2. Буковина, 3. Каринтия, 4. Крайна, 5. Далмация, 6. Галиция и Лодомерия, 7. Приморье, 8. Нижняя Австрия, 9. Моравия, 10. Зальцбург, 11. Австрийская Силезия, 12. Штирия, 13. Тироль, 14. Верхняя Австрия, 15. Форарльберг; Транслейтания: 16. Венгрия 17. Хорватия и Славония; 18. Кондоминиум Босния и Герцеговина |

6 января 1453 года император Священной Римской империи Фридрих III возвёл Австрию в ранг эрцгерцогства. В 1493 году на австрийский престол взошёл Максимилиан I, приняв титул эрцгерцога. В 1526 году произошло увеличение владений династии Габсбургов: император Фердинанд I был избран королём Чехии и Венгрии. После смерти Фердинанда в 1564 года австрийские земли были разделены между его сыновьями: австрийская линия обрела собственно Австрию, Чехию и Западную Венгрию, штирийская — Штирию, Каринтию и Крайну, тирольская — Тироль[78]. В 1584 году Австрия перешла на григорианский календарь: смена даты была произведена 7 (17) января[3].

По итогам войны за испанское наследство (по Утрехтскому мирному договору от 11 апреля 1713 года) эрцгерцог Карл II получил во владение герцогство Люксембург. Спустя год, по Раштаттскому договору, подписанному 7 марта 1714 года, вступил во владение Миланским герцогством. В 1740 году Карл II умер. Согласно Прагматической санкции, изданной в 1713 году, при отсутствии у эрцгерцога детей мужского пола допускалось наследование дочерьми монарха. Владения Габсбургов должна была унаследовать Мария Терезия, однако её права на трон оспорил ряд европейских держав, начав войну за австрийское наследство, которая в итоге была завершена подписанием мирного договора, по которому претенденты отказывались от своих притязаний на трон и признавали Марию Терезию в качестве эрцгерцогини Австрии. В 1745 году в состав Королевской Венгрии (части Австрии) вошли территории, полученные от Османской империи по Карловицкому миру, заключённому в 1699 году, из которых было образовано Королевство Славония. В 1772 году в результате первого раздела Речи Посполитой территории Галиции и Малой Польши вошли в Габсбургскую монархию как Королевство Галиция и Лодомерия. В 1804 году эрцгерцог Франц I преобразовал страну в Австрийскую империю, а себя провозгласил её императором[78].

Remove ads

От провозглашения до падения империи (1804—1918)

Суммиров вкратце

Перспектива

Австрийская империя была создана 11 августа 1804 года эрцгерцогом Францем I в противовес провозглашению Наполеона Бонапарта императором французов, под давлением которого в 1806 году произошло упразднение Священной Римской империи. Данное название государства не являлось официальным до 25 апреля 1848 года (принятия первой конституции) и имело скорее династическое, чем территориальное значение. Во второй конституции, опубликованной 4 марта 1849 года, оно было определено как охватывающее все наследственные владения Габсбургско-Лотарингского дома[78].

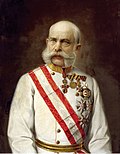

После ряда подавленных революций в Европе («Весны народов»), в том числе Австрии и Венгрии, императором стал Франц Иосиф I, проводивший политику абсолютизма. Поражение Австрии в войнах с Сардинией и Францией в 1859 году и с Пруссией и Италией в 1866 году, приведших к потере Ломбардии и Венеции, а также принятие централистской конституции, встреченной в Венгрии критикой, способствовали изменению государственного устройства. 8 февраля 1867 года между Францем Иосифом I и венгерским Государственным собранием было заключено соглашение, по которому Австрийская империя преобразовывалась в дуалистическую Австро-Венгерскую монархию, состоявшую из двух самостоятельных во внутренних делах государств во главе с императором Австрии, который также короновался королём Венгрии. Власть монарха ограничивалась австрийской и венгерской конституциями. Законодательная власть осуществлялась через ежегодно созываемые «делегации» (по 60 депутатов с австрийского и венгерского парламентов)[130]. 21 декабря в Вене была принята конституция, по которой «австрийская» часть империи стала именоваться Королевствами и землями, представленными в Рейхсрате (неофициально — Цислейтанией)[78].

В октябре 1918 года император Карл I подписал Манифест о предоставлении каждому народу Австро-Венгрии права на самоопределение, что стало поводом для провозглашения независимости новых государств. О создании национальных государств и, соответственно, о выходе из состава империи объявили Венгрия, Чехословакия, Югославия и ряд других стран, не получивших международное признание. Австро-Венгрия прекратила своё существование[78].

Remove ads

Республика Германская Австрия (1918—1919)

Суммиров вкратце

Перспектива

16 октября 1918 года на фоне завершающейся Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской монархии император Карл I издал «Манифест к народу[нем.]», в котором объявил о преобразовании империи в федеративное государство и предоставлении каждому его народу широкой автономии. 21 октября депутаты рейхсрата собрались в Вене для формирования нового законодательного органа — Временного национального собрания. 30 октября для осуществления исполнительной власти парламент создал Государственный совет[нем.], а для координации его деятельности — Директорию. 11 ноября Карл I отказался от управления государственными делами. 12 ноября верховная власть перешла к Директории Государственного совета, фактически ставшей коллективным главой государства[140]. В тот же день Временное национальное собрание провозгласило страну Республикой Германская Австрия (нем. Republik Deutschösterreich)[141].

Закон, опубликованный парламентом 24 декабря 1918 года, ограничил членство Директории тремя президентами Временного национального собрания и Государственного совета (до принятия этого закона в орган также входили государственный канцлер и нотариус) и возложил на них задачу еженедельно в порядке ротации председательствовать в Национальном собрании («Президент в палате»), Государственном совете («Президент в совете») и Кабинете («Президент в кабинете»). Срок полномочий Государственного совета, а следовательно и Директории, истекал в день открытия первого заседания Учредительного национального собрания[нем.] 4 марта 1919 года, выборы в которое состоялись 6 февраля[140]. Закон, принятый новым законодательным органом 21 октября и вступивший в силу 23 октября, изменил название страны на «Австрийскую Республику»[142].

Remove ads

Первая Австрийская Республика (1919—1934)

Суммиров вкратце

Перспектива

23 октября 1919 года вступил в силу закон, принятый Учредительным национальным собранием 21 октября и изменивший название страны на «Австрийскую Республику» (нем. Republik Österreich). 1 октября 1920 года была принята первая демократическая конституция, по которой главой государства стал федеральный президент (нем. Bundespräsident), избираемый на 4 года Федеральным собранием — особым органом, созываемым Национальным советом (парламентом) и Федеральным советом (представительным органом) для совместного голосования по кандидатурам президента. 10 ноября со вступлением в силу конституции Учредительное национальное собрание сложило полномочия в пользу избранного Национального совета[155]. 9 декабря на пост федерального президента был избран Михаэль Хайниш[156].

10 сентября 1919 года между Австрией и державами — победителями Первой мировой войны в Сен-Жермен-ан-Ле был подписан мирный договор, по которому Австрия обязывалась выплачивать репарации и который запрещал присоединение страны к какому-либо сопредельному государству[78].

В марте 1933 года пришедший к власти федеральный канцлер Энгельберт Дольфус распустил Национальный совет, совершив тем самым «бескровный» государственный переворот. Ориентированный на дружественные отношения с фашистской Италией Дольфус провозгласил государственной идеологией австрофашизм. Началось свёртывание политических свобод и социальных завоеваний. Помешать политике канцлера попытался шуцбунд (военизированная организация, созданная социал-демократами в 1923 году), спровоцировавший в феврале 1934 года военные столкновения с правительственным хеймвером. После подавления восстания Дольфус запретил деятельность Социал-демократической рабочей партии, арестовал её руководителей, приостановил действие Федерального конституционного закона 1920 года. 1 мая правительство приняло новую конституцию, построенную на сословно-корпоративных принципах и закрепившую однопартийную систему. Закон также изменил название страны на «Федеративное государство Австрия»[78].

Remove ads

Федеративное государство Австрия (1934—1938)

Суммиров вкратце

Перспектива

1 мая 1934 года федеральное правительство под председательством Энгельберта Дольфуса приняло новую конституцию, по которой страна стала называться «Федеративным государством Австрией» (нем. Bundesstaat Österreich). Сам Дольфус был убит нацистами, организовавшими в июле государственный переворот с целью свергнуть австрофашистский режим. После провала путча к власти пришло правительство Курта Шушнига. В июле 1936 года между Германией и Австрией было подписано соглашение, в соответствии с которым последняя обязывалась проводить прогерманскую политику. В марте 1938 года на фоне антифашистских настроений в стране Шушниг выдвинул предложение по вопросу объединения государства с Германией посредством референдума в обход условий Сен-Жерменского мирного договора 1919 года, запрещавшего присоединение страны к какому-либо государству. Несмотря на захват Австрии германскими войсками 12 марта, референдум по данному вопросу состоялся 10 апреля. 13 марта федеральное правительство сложило полномочия, одобрив включение Австрии в состав Германии как «земли» (нем. Land)[78].

Remove ads

Земля Австрия в составе нацистской Германии (1938—1939)

13 марта 1938 года после вторжения в Австрию германских войск государство вошло в состав Германии как «земля» (нем. Land Österreich). Для управления новыми территориями ещё в 1933 году была введена должность рейхсштатгальтера, которым стал бывший австрийский канцлер Артур Зейсс-Инкварт. В апреле 1939 года правительство Зейсса-Инкварта издало закон[нем.], по которому территория Австрии разделялась на семь округов (рейхсгау), объединённых в т. н. «Остмарк» (с 1942 года — «Альпийские и дунайские рейхсгау»), каждый из которых управлялся рейхсштатгальтером[78].

Вторая Австрийская Республика (с 1945)

Суммиров вкратце

Перспектива

27 апреля 1945 года на фоне завершающейся Второй мировой войны в воссозданной представителями разных политических партий Австрийской Республике (нем. Republik Österreich) было сформировано Временное правительство[нем.] во главе с социал-демократом Карлом Реннером. 30 апреля на заседании кабинета министров был создан Политический совет, состоящий из 4 членов. На следующий день было восстановлено действие конституции 1920 года, в соответствии с которой на Политический совет возлагались некоторые функции, присущие главе государства, в частности, принятие законов. 13 декабря Национальный совет издал Закон о конституционном переходе, возложивший на Политсовет временное исполнение функций федерального президента на период до избрания лица на эту должность[166]. 20 декабря Федеральное собрание избрало президентом Австрии Карла Реннера[167].

Remove ads

См. также

Примечания

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads