Исправительно-трудовой лагерь

вид пенитенциарного учреждения, существовавший в СССР. Из Википедии, свободной энциклопедии

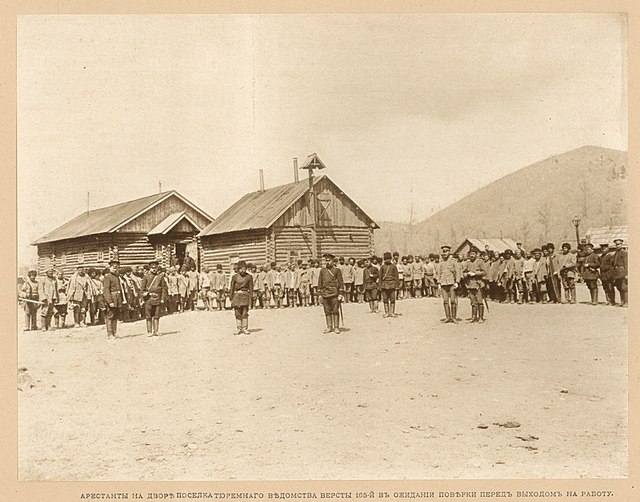

Исправи́тельно-трудово́й ла́герь (ИТЛ) — вид пенитенциарного учреждения. Под различными названиями и формами собственности подобные учреждения существуют практически во всём мире (что обусловлено необходимостью снижения расходов на пенитенциарную систему путём её самообеспечения и преобразования пенитенциарных учреждений в самостоятельные субъекты хозяйственной деятельности), но с названием «исправительно-трудовой лагерь» учреждения такого типа существовали только в Союзе ССР.

Формирование исправительно-трудовой системы в СССР

Суммиров вкратце

Перспектива

В Российской империи к 1917 году большинство тюрем подчинялись Главному тюремному управлению (ГТУ) Министерства юстиции, которое работало совместно с губернскими органами Министерства внутренних дел[1]. Сразу же после Февральской революции (переворота) 1917 года была объявлена широкая амнистия заключённым, число заключённых в сентябре 1917 года составило чуть более 34 000 человек, тогда как дореволюционный максимум в 1912 году составлял 184 000 человек; к 1916 году в результате массового набора в армию молодых мужчин количество арестантов упало до 142 000 человек[2].

ГТУ было переименовано в Главное управление местами заключения (ГУМЗ) с тюремными инспекциями на местах, над которыми центр быстро терял контроль. Это ведомство после Октябрьской революции (переворота) перешло в состав народного комиссариата юстиции (НКЮ), созданный вместо одноимённого министерства[3]. Поскольку новое руководство не доверяло старым кадрам, контроль над исправительными учреждениями продолжал ослабевать, к тому же из-под юрисдикции центра отпало много территорий бывшей Российской Империи[2].

В апреле 1918 года ГУМЗ был распущен и заменён Центральным карательным отделом (ЦКО)[4], который в июле 1918 года опубликовал «Временную инструкцию НКЮ» о создании новой системы мест заключения. Она должна была основываться на двух принципах:

- самоокупаемость (доходы от труда заключенных должны покрывать расходы правительства на содержание мест заключения);

- полное перевоспитание заключенных[4].

В Советской России в 1918-22 годах было пять типов лагерей принудительных работ:

- лагеря особого назначения;

- концентрационные лагеря общего типа;

- производственные лагеря;

- лагеря для военнопленных;

- лагеря-распределители[5].

Однако в документах НКВД РСФСР термины «лагерь принудительных работ» и «концентрационный лагерь» использовали часто как синонимы; встречается и название «концентрационные трудовые лагеря»[6], так что скорее всего это разделение на типы во многом было формальным. Кроме того, при необходимости (например, при подавлении Тамбовского восстания) организовывались временные полевые лагеря[7].

До 1929 года места заключения в Союзе ССР находились в ведении народных комиссариатов внутренних дел союзных республик (УССР, БССР и так далее), лишь созданный в 1923 году Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) и политизоляторы находились в ведении ОГПУ. Заключенных не рассматривали как дешевую рабочую силу, в лучшем случае рассчитывали лишь на то, что их труд покроет затраты на содержание мест лишения свободы. Возможно, одна из причин тому — расположение большинства мест лишения свободы в достаточно густонаселенных районах, где не было дефицита рабочей силы. Но в 1929 году было решено использовать опыт СЛОН (отделения которого к этом времени располагались не только на Соловецких островах, но и на материке) и сделать основным типом мест заключения исправительно-трудовые лагеря, расположенные там, куда не хотели ехать вольнонаёмные рабочие. При этом особое значение получили лесозаготовки, так как лес в тот период был одной из главных экспортных статей СССР, и занятые на лесоповале заключенные (особенно в районах, где возможности привлечения вольнонаемных рабочих были крайне ограничены) становились добытчиками иностранной валюты, остро необходимой для выполнения первого пятилетнего плана[2].

Наименование «исправительно-трудовой лагерь» впервые было употреблено 27 июня 1929 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б)[8].

11 июля 1929 года постановлением Совета народных комиссаров СССР «Об использовании труда уголовно-заключённых» создавались две параллельные структуры мест лишения свободы: в ведении ОГПУ СССР и в ведении республиканских НКВД. Основу первой структуры составляли исправительно-трудовые лагеря для осужденных к лишению свободы на срок свыше трёх лет, а вторая структура включала места лишения свободы для лиц, осужденных на срок до трёх лет, для содержания которых следовало организовать сельскохозяйственные и промышленные колонии (исправительно-трудовые колонии, ИТК).

Согласно постановлению ЦК КПСС и СМ СССР 1443—719с от 25 октября 1956 года все ИТЛ Министерства внутренних дел СССР должны были быть переданы в подчинение министерств внутренних дел союзных республик и впоследствии реорганизованы в ИТК[9][10].

Заключённые ИТЛ в массовом порядке принимали участие на строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.