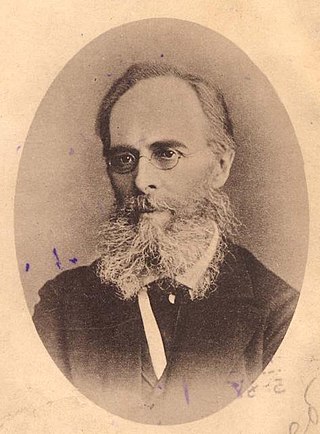

Потебня, Александр Афанасьевич

российский языковед, литературовед, философ Из Википедии, свободной энциклопедии

Алекса́ндр Афана́сьевич Потебня́ (10 [22] сентября 1835, Полтавская губерния — 29 ноября [11 декабря] 1891, Харьков) — русский и украинский[4] языковед, литературовед, философ. Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, первый крупный теоретик лингвистики в царской России. Его имя носит Институт языкознания НАН Украины[5]. Дядя лексикографа И. И. Манжуры.

| Александр Афанасьевич Потебня | |||

|---|---|---|---|

| |||

| Дата рождения | 10 (22) сентября 1835[1] или 22 сентября 1835[1] | ||

| Место рождения | Роменский уезд, Полтавская губерния, Российская империя | ||

| Дата смерти | 29 ноября (11 декабря) 1891 (56 лет) или 11 декабря 1891[1] (56 лет) | ||

| Место смерти | |||

| Страна | |||

| Род деятельности | лингвист, философ, литературовед, писатель | ||

| Научная сфера | лингвистика, литературоведение | ||

| Место работы | |||

| Альма-матер | Харьковский университет (1856) | ||

| Учёная степень | докторская степень[вд][3] | ||

| Ученики | Д. Н. Овсянико-Куликовский | ||

| Известен как | первый крупный теоретик лингвистики в России | ||

| Награды и премии |

|

||

| Произведения в Викитеке | |||

| Медиафайлы на Викискладе | |||

Биография

Суммиров вкратце

Перспектива

Родился в дворянской семье штабс-капитана 10 (22) сентября 1835 года на хуторе Манев, близ села Гавриловка Роменского уезда Полтавской губернии (ныне Роменский район).

С отличием окончил Радомскую гимназию и в 1851 году поступил на юридический факультет Харьковского университета, но через год перевёлся на историко-филологический факультет. Его преподавателями были братья Пётр и Николай Лавровские и профессор Амвросий Лукьянович Метлинский. Под влиянием Метлинского и студента Неговского, собирателя песен, Потебня увлёкся этнографией, стал изучать «малорусское наречие» и собирать народные песни. Окончил университет в 1856 году, недолгое время проработал учителем словесности в Харьковской гимназии[какой?], а затем, в 1861 году защитил магистерскую диссертацию «О некоторых символах в славянской народной поэзии» и начал читать лекции в Харьковском университете. В 1862 году Потебнёй был выпущен труд «Мысль и язык». И хотя ему к выпуску этой книги было всего 26 лет, он показал себя думающим и зрелым философом языка, он не только обнаружил поразительную начитанность в специальных исследованиях, но и сформулировал ряд оригинальных и глубоких теоретических положений. В том же году он отправился в заграничную командировку. Он посещал лекции в Берлинском университете, изучал санскрит и побывал в нескольких славянских странах. В 1874 году он защитил докторскую диссертацию «Из записок по русской грамматике», а в 1875 году стал профессором Харьковского университета.

Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук по отделению русского языка и словесности c 5 декабря 1875 года. В этом же году он получил Ломоносовскую премию. В 1877 году был избран действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. В 1878 и 1879 годах был награждён Уваровскими золотыми медалями, а в 1890 году удостоен Константиновской медали Русского географического общества. Кроме того, Потебня состоял председателем Харьковского историко-филологического общества (1878—1890) и членом Чешского научного общества.

Последние свои дни знаменитый деятель науки провёл в Харькове, в доме 16 по улице носящей сейчас его имя.

Скончался 29 ноября (11 декабря) 1891 года в Харькове.

Его брат Андрей был офицером; участвовал в польском восстании 1863 года и погиб в бою.

Научная деятельность

Суммиров вкратце

Перспектива

Теория грамматики

Потебня находился под сильным влиянием идей Вильгельма фон Гумбольдта[6], однако переосмыслил их в психологическом духе. Много занимался изучением соотношения мышления и языка, в том числе в историческом аспекте, выявляя, прежде всего на русском и славянском материале, исторические изменения в мышлении народа. Занимаясь вопросами лексикологии и морфологии, ввел в русскую грамматическую традицию ряд терминов и понятийных противопоставлений. В частности, он предложил различать «дальнейшее» (связанное, с одной стороны, с энциклопедическими знаниями, а с другой — с персональными психологическими ассоциациями, и в обоих случаях индивидуальное) и «ближайшее» (общее для всех носителей языка, «народное», или, как чаще говорят теперь в русской лингвистике, «наивное») значение слова. В языках с развитой морфологией ближайшее значение делится на вещественное и грамматическое. А. А. Потебню глубоко интересовала история образования категорий существительного и прилагательного, противопоставления имени и глагола в славянских языках.

Во времена А. А. Потебни нередко одни языковые явления рассматривались в отрыве от других и от общего хода языкового развития. И поистине новаторской была его мысль, что в языках и их развитии есть непреложная система, и что события в истории языка надо изучать, ориентируясь на его разнообразные связи и отношения.

Внутренняя форма слова

Потебня известен также своей теорией внутренней формы слова, в которой конкретизировал идеи В. фон Гумбольдта. Внутренняя форма слова — это его «ближайшее этимологическое значение», осознаваемое носителями языка (например, у слова стол сохраняется образная связь со стлать); благодаря внутренней форме слово может приобретать новые значения через метафору. Именно в трактовке Потебни «внутренняя форма» стала общеупотребительным термином в русской грамматической традиции. Он писал об органическом единстве материи и формы слова, в то же время настаивая на принципиальном разграничении внешней, звуковой, формы слова и внутренней. Лишь многие годы спустя это положение было оформлено в языкознании в виде противопоставления плана выражения и плана содержания.

Поэтика

Одним из первых в России Потебня изучал проблемы поэтического языка в связи с мышлением, ставил вопрос об искусстве как особом способе познания мира.

Украинистика

Потебня изучал украинские говоры (объединявшиеся в то время в лингвистике в «малорусское наречие») и фольклор, стал автором ряда основополагающих работ по этой тематике.

Этнокультурные взгляды

Потебня являлся горячим патриотом своей родины — Малороссии и осуждал правительственные притеснения украинского языка. Украинский язык и словесность он сам называл исходной точкой, которая и побудила его к занятиям языкознанием. Потебня считал необходимым для каждого украинца иметь тесную связь с украинским языком и культурой; так, он сокрушался о том, что его родной Харьковский университет не имел выраженного украинского характера. Величайшей трагедией Украины Потебня считал то, что украинское дворянство отказалось от родного языка[7].

Вместе с тем Потебня, как правило, рассматривал русский язык как единое целое — совокупность великорусских и малорусского наречий, и общерусский литературный язык считал достоянием не только великороссов, но и белорусов и малороссов в равной степени; это отвечало его взглядам на политическое и культурное единство восточных славян. Его ученик, Д. Н. Овсянико-Куликовский вспоминал:

Приверженность к общерусской литературе была у него частным выражением общей его приверженности к России, как к политическому и культурному целому. Знаток всего славянства, он не стал однако ни славянофилом, ни панславистом, невзирая на все сочувствие развитию славянских народностей. Но зато он, несомненно был — и по убеждению, и по чувству — «панрусистом», то есть признавал объединение русских народностей (великорусской, малорусской и белорусской) не только как исторический факт, но и как нечто долженствующее быть, нечто прогрессивно-закономерное, как великую политическую и культурную идею. Я лично этого термина — «панрусизм» — не слыхал из его уст, но достоверный свидетель, профессор Михаил Георгиевич Халанский, его ученик, говорил мне, что Александр Афанасьевич так именно и выражался, причисляя себя к убежденным сторонникам всероссийского единства[8].

Потебня комментировал Слово о полку Игореве (1877—1878)[6].

Харьковская школа

Создал научную школу, известную как «Харьковская лингвистическая школа[вд]»; к ней принадлежали Дмитрий Овсянико-Куликовский (1853—1920) и ряд других учёных. Идеи Потебни оказали большое влияние на многих русских лингвистов второй половины XIX века и первой половины XX века.

Основные работы

- О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1860. Архивировано из оригинала 23 июня 2018 года.

- Мысль и язык (1862)

- Мысль и язык. — Типография Адольфа Дарре, 1892. — 228 с.

- О связи некоторых представлений в языке. Архивировано из оригинала 11 ноября 2013 года.. «Филологические записки», Воронеж, (1864).

- О полногласии. «Филологические записки», Воронеж, (1864).

- О купальских огнях и сродных с ними представлениях / А. А. Потебня // Древности: Археол. вестник, изд. Моск. археол. о-вом. — М., 1867. — Май-июнь. — С. 97-106.

- Заметки о малорусском наречии (1870)

- Из записок по русской грамматике (докторская диссертация, т. 1. Архивировано из оригинала 23 июня 2018 года.—2. Архивировано из оригинала 23 июня 2018 года. — 1874, т. 3 — посмертно, 1899, т. 4 — посмертно, 1941)

- К истории звуков русского языка. Ч. I. Воронеж, 1876.

- К истории звуков русского языка. Ч. II. Варшава, 1880.

- К истории звуков русского языка. Ч. III. Варшава, 1881.

- К истории звуков русского языка. Ч. IV. Варшава, 1883.

- Из лекций по теории словесности: Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894.

- Переиздана: Потебня А. А. Из лекций по теории словесности: Басня. Пословица. Поговорка. — Изд. 5-е. — М.: URSS, КРАСАНД, 2012. — 168 с. — (Лингвистическое наследие XIX века). — ISBN 978-5-396-00444-3. (обл.)

- Язык и народность. 1895.

- Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.

- О внешней и внутренней форме слова.

- Теоретическая поэтика. Архивировано из оригинала 26 июня 2011 года.

- Эстетика и поэтика. — М.: Искусство, 1976.— 613 с. на сайте Руниверс

Переиздания

- Потебня А. А. Из записок по русской грамматике: Том I—II / Общ. ред., предисл. и вступ. статья проф. д-ра филол. наук В. И. Борковского; Академия наук СССР, Отделение литературы и языка. — М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР (Учпедгиз), 1958. — 536, [2] с. — 8000 экз. (в пер.)

- Потебня А. А. Из записок по русской грамматике: Том III: Об изменении значения и заменах существительного / Общ. ред., предисл. и вступ. статья чл.-корр. АН СССР В. И. Борковского. — М.: Просвещение, 1968. — XVI, 552, [2] с. — 9000 экз. (в пер.)

- Потебня А. А. Из записок по русской грамматике: Т. 4, вып. 1: Существительное. Прилагательное. Числительное. Местоимение. Член. Союз. Предлог / Общ. ред., вступит. ст. чл.-корр. АН СССР д-ра филол. наук проф. Ф. П. Филина; подготовка издания, сост., ст. о принципах подготовки 4-го т., библиогр. трудов А. А. Потебни канд. филол. наук В. Ю. Франчук. — М.: Просвещение, 1985. — XXXII, 286, [2] с. — Библиогр. трудов А. А. Потебни: с. XX—XXXII.

- Потебня А. А. Эстетика и поэтика. — М.: Искусство, 1976. — 616 с. — (История эстетики в памятниках и документах). — 20 000 экз. (в пер.)

- Потебня А. А. Слово и миф. М.: Правда, 1989.

- Потебня А. А. Мысль и язык. — Киев: СИНТО, 1993. — 192 с. — ISBN 5-7768-0256-3. (в пер.)

- Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. М., 2000. То же: М., 2007.

Образ Потебни в искусстве

Филателия

10 сентября 2010 года, в день его рождения, Укрпочтой была выпущена почтовая марка номиналом 1 гривна № 1055 (Mi #1097) укр. «Олександр Потебня. 1835—1891» тиражом 158 000 экземпляров[9], а также произведено два гашения первого дня — на его родине, в Ромнах, и на главпочтамте Киева[10].

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.