遷移元素

元素の一分類 ウィキペディアから

遷移元素(せんいげんそ、英: transition element)とは、周期表で第3族元素から第11(12)族元素の間に存在する元素の総称である[1][2]。遷移金属(せんいきんぞく、英: transition metal)とも呼ばれる。第12族元素(亜鉛族元素、Zn、Cd、Hg)は化学的性質が典型元素の金属に似ており、またイオン化してもd軌道が10電子で満たされて閉殻していることから、典型元素に分類されることも遷移元素に分類されることもある[3]。IUPACのRed Bookでは「the elements of groups 3–12 are the d-block elements. These elements are also commonly referred to as the transition elements, though the elements of group 12 are not always included」(p51)、つまり第3-12族はdブロック元素で遷移元素とも呼ばれるが,第12族は遷移元素に記されている。日本でも2022年4月施行の新課程から、第12族は含めない場合があるという注釈付きだが、教科書に第3-12族が遷移元素と記載されるようになった[4]。

遷移元素の単体は一般に高い融点と硬さを有する金属である。常磁性を示すものも多く、鉄、コバルト、ニッケルのように強磁性を示すものも存在する。

化合物や水和イオンが色を呈するものが多い。種々の配位子と錯体を形成できるほか、触媒として有用なものも多い。

簡潔にまとめると、似たような性質の元素が周期表において、横に並ぶようなものである。反意語は、典型元素といって周期表において縦に似たような性質の元素が並ぶものである。

歴史

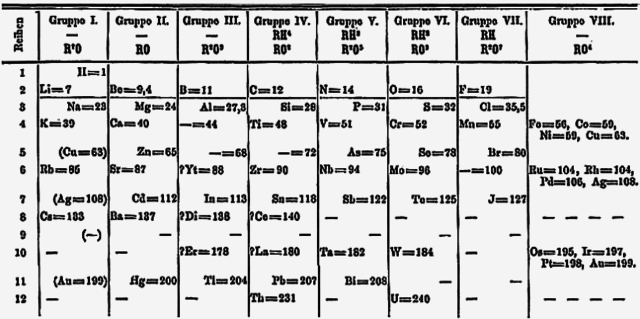

最初に「遷移金属」という言葉が使われるようになったのは19世紀の最終四半世紀ごろであり、当時は周期表のVIII族(現在の第8族-第10族)に属する元素を指していた。

当時の周期表は「短周期表」と呼ばれるもので、現在の第1族-第7族と第11族-第17族がともにI族-VII族とされていた。第18族元素(貴ガス)はまだ同定されておらず、第8族-第10族は同じ周期であれば互いに性質が似通っていることから、VIII族にまとめられた。このVIII族が、VII族とI族を繋ぐ元素グループという意味で「遷移金属」(ドイツ語:Übergangsmetalle/英語:transitional metal)と呼ばれるようになった[3]。

その後、量子化学により元素のもつ電子殻の構造が理解され、K、L、M電子殻やそれを構成するs、p、d、f電子軌道など電子ブロック分類に基づく長周期表や拡張周期表で元素が分類されるようになり、第3-第11族元素を指して「遷移元素」と呼ぶようになった。

特徴

遷移元素は典型元素とは異なりd軌道あるいはf軌道が閉殻になっていない。そして、原子番号の増加によって変化するのは主に、d軌道ないしはf軌道電子である[注釈 1]。

s軌道ないしはp軌道電子においては、主量子数の小さい軌道は大きい軌道を超えて外側にほとんど分布しないのに対し、d軌道ないしはf軌道電子はより主量子数が大きいs軌道、p軌道の内側にも外側にも分布する。この性質は、遷移元素の特徴に大きく影響を与えている。

d軌道ないしはf軌道電子が、より主量子数の大きいs軌道の外側にも分布するということは、そのs軌道電子に対する核電荷遮蔽(しゃへい)の効果が弱いことを意味している。そのため、d軌道ないしはf軌道が閉核でない元素ではs軌道準位が、それより主量子数の小さいd軌道あるいはf軌道よりも低くなる。この効果により、遷移元素では原子番号の増加に対し、s軌道よりもエネルギー準位の高いd軌道やf軌道が変化することになる[注釈 2]。

d軌道ないしはf軌道の外部にも広く分布する電子が多数存在するという性質は、金属結合に関与しうる電子が多いということも意味する。その多数の電子が結合力を増大させるため、遷移金属では典型元素金属に比べて融点が高いものが多く、とりうる酸化数も多数存在することになる。

遷移元素においては第4・第5周期はd軌道に電子が存在するが、第6・第7周期にはd軌道とf軌道に電子が存在することになる。このことは、ランタノイド系列やアクチノイド系列が存在するという理由以上には電子配置や核遮蔽による準位への影響度合いが、第4・第5周期の場合と第6・第7周期の場合とでは異なることを意味する。したがって、典型元素では同じ族の元素の性質が似通っていたのに対し、遷移元素においては第4・第5周期と第6・第7周期とでは性質が異なる場合もしばしば見られる。

むしろ同じ周期であれば、s軌道電子の構造が等しい隣接する族と性質が似通う面も多く、三組元素の鉄族元素や白金族元素のように同じ属だけではなく、同じ周期でも区分される場合もある。

遷移金属

遷移元素は全て金属元素であるが、d軌道またはf軌道など内殻に空位の軌道を持つため、典型元素の金属とは異なる化学的性質を持つ。そのため、これら金属元素は「遷移金属」とも呼ばれる。

例えば、内殻のd軌道に安定な不対電子を持つことが可能なため、遷移金属の多くは常磁性であったり、複数の酸化数をとることが容易である。あるいはd軌道はさまざまな配位子と結合して、同じ元素でも多様な錯体を形成する。

一方、内殻軌道が閉殻の亜鉛、カドミウム、水銀(亜鉛族元素)は電子配置も化学的性質も典型元素の金属に近いので遷移元素とはされない。

遷移元素の電子配位一覧

第一遷移元素

第二遷移元素

第三遷移元素

第三遷移元素は、ランタン(La)から金(Au)までの元素をいう[1][7][5]。不完全4f殻への電子充填であるランタノイドを内部遷移元素としてさらに区別する場合がある。

| 元素記号 | 元素名 | 電子配位(基底状態、中性原子) |

|---|---|---|

| La | ランタン | 5d16s2 |

| Ce | セリウム | 4f15d16s2 |

| Pr | プラセオジム | 4f36s2 |

| Nd | ネオジム | 4f46s2 |

| Pm | プロメチウム | 4f56s2 |

| Sm | サマリウム | 4f66s2 |

| Eu | ユウロピウム | 4f76s2 |

| Gd | ガドリニウム | 4f75d16s2 |

| Tb | テルビウム | 4f96s2 |

| Dy | ジスプロシウム | 4f106s2 |

| Ho | ホルミウム | 4f116s2 |

| Er | エルビウム | 4f126s2 |

| Tm | ツリウム | 4f136s2 |

| Yb | イッテルビウム | 4f146s2 |

| Lu | ルテチウム | 4f145d16s2 |

| Hf | ハフニウム | 4f145d26s2 |

| Ta | タンタル | 4f145d36s2 |

| W | タングステン | 4f145d46s2 |

| Re | レニウム | 4f145d56s2 |

| Os | オスミウム | 4f145d66s2 |

| Ir | イリジウム | 4f145d76s2 |

| Pt | 白金 | 4f145d96s1 |

| Au | 金 | 4f145d106s1 |

第四遷移元素

第四遷移元素は、アクチニウムからレントゲニウムまでの元素をいう[1][7]。ほぼ不完全5f殻への電子充填であるアクチノイドを内部遷移元素としてさらに区別する場合がある。

電気伝導性

遷移金属とも呼ばれるように、遷移元素は単体では良導体であるが、酸化物になると配位数や格子間距離などに応じて、様々な電気的特性を示す。

例えば PrNiO3 や NdNiO3 は低温では絶縁体であるが、室温になると金属になる。これらは典型的なモット絶縁体であり、低温では価電子がNiサイトに局在している。しかし、温度が上昇するとPr、Ndのイオン半径が増加するため、結晶構造に歪みが生じる。これにより、Niサイトに局在していた電子が波動性を回復して結晶全体に広がり、金属に転移する。

磁性

遷移元素において安定な不対電子が存在しやすい性質は、磁性を持つ元素が多数含まれることの理由の一つとなっている。すなわち、典型元素では最外殻の不対電子は他の原子と共有結合することで安定化して不対電子の磁気的性質が容易に打ち消されるのに対し、遷移金属では不対電子を持つ単体やイオンが安定であるために典型元素に比べて磁気的性質を発現するものが多い。

電子配置の面だけでなく、磁性は結晶構造や錯体構造とも密接な関連があり、このことが多様な構造を持つ遷移元素においてさまざまな磁気的性質を発現する要因にもなっている。

触媒活性

遷移元素は良い均一系・不均一系触媒となりうる。例えば鉄はハーバー・ボッシュ法の触媒である。また、五酸化バナジウムは硫酸製造の接触法に、ニッケルはマーガリン製造の水素添加に、白金は硝酸製造に、それぞれ用いられる。遷移元素は反応中にさまざまな酸化状態をとりながら錯体を形成し、活性化エネルギーの低い経路を提供する。

色

Co(NO3)2 (赤)、K2Cr2O7 (橙)、K2CrO4 (黄)、NiCl2 (緑)、CuSO4 (青)、KMnO4 (紫)

光は電場と磁場の振動であり、その振動数が異なると、目を通して違った色として認識される。色の変化は、ある物質に入射した光が反射・透過・吸収されることによって起こる。遷移元素のイオンや錯体は、その構造に由来してさまざまに着色している。同じ元素であっても構造が違えばその色は異なる。例えば7価のマンガンのイオン MnO4− は紫だが、Mn2+ は薄い桃色である。

遷移元素の錯体では配位子が化合物の色を決定する要素となるが、これは配位によってd軌道のエネルギーが変化するためである。配位子が遷移元素イオンと結びつくと、縮退していたd軌道は高エネルギー準位の組と低エネルギー準位の組に分かれる。配位子を持つイオン、つまり錯体に光を当てると、低エネルギー準位にあった電子が高エネルギーの準位に移動する(遷移する)。このとき吸収される光が、色として認識される。吸収される光はエネルギー準位の差とちょうどエネルギーを持つものに限られるため、準位差の違いは吸収する光の波長、すなわち色の違いとして現れる。

錯体の色は以下の要素によって決まる。

- 中心となる遷移元素イオンの性質、特にd電子の数。

- 中心イオンの周りの配位子の位置。幾何異性体は異なる色を示すことがある。

- 配位子の性質。強い配位子が結合すると、エネルギー準位の分裂幅は大きい。

亜鉛の場合、3d軌道がすべて満たされているため、低エネルギーのd軌道から高エネルギーのd軌道への遷移が起こらない。それゆえ、亜鉛の錯体は無色である。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.