膨圧

ウィキペディアから

膨圧(Turgor pressure)は、植物、菌類、細菌、細胞壁を持つ原生生物において、細胞膜を細胞壁に押し付ける圧力である。

膨圧は、濃度の低い細胞の外側から濃度の高い細胞の液胞内に水を浸透させることによって発生する。健康な植物細胞は膨らんでおり、植物は膨圧によって堅さを維持している。対照的に、この現象は、水の流入による細胞溶解から保護してくれる細胞壁を持たない動物細胞では見られず、収縮胞で常に水を汲み出し続けるか、浸透圧のかからない等張の細胞外液中で生活する必要がある。

メカニズム

→詳細は「浸透」を参照

浸透として知られる物理現象によって、溶媒を通し溶質を通さない半透膜で区切られた溶液の間では、低濃度の領域から高濃度の領域に、2つの領域の濃度が等しくなるまで水が流れこむ。細胞は脂質二重層の細胞膜に囲まれており、これは水の出入りは許すものの溶質の流れは制限するため半透膜と同じ機能を果たす。

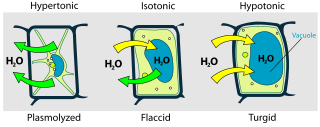

細胞が低張(浸透圧が低い)環境中に置かれると、周囲から水が細胞膜の内側に流入し、細胞は膨張しようとする。その結果、細胞壁を持つ場合には細胞壁を押す圧力が生じる。これを膨圧という。体積変化が停止している状態では、その大きさは細胞の浸透圧から外液の浸透圧を引いた差に等しい[1]。

外液の浸透圧が上昇すると膨圧は弱まる。植物は膨圧によってからだを支えているため、水分の不足などにより膨圧が小さくなるとしおれる。外液の浸透圧が細胞と等しい等張液では、水は流入と同じ速度で流出し、膨圧は0になる。さらに外液の浸透圧が上昇して細胞が高張液中に置かれた場合、細胞内の水は外に流出し、細胞膜が細胞壁から離れる原形質分離が生じる[1]。

膨圧運動

膨圧運動とは、膨圧の変化による可逆的な植物の運動のことである。膨圧運動には、オジギソウなどのマメ科植物の就眠運動、植物全般でみられる気孔の開閉、オジギソウなどの接触傾性などがある。

- 就眠運動における膨圧運動

→詳細は「就眠運動」を参照

- 気孔の開閉における膨圧運動

→詳細は「気孔 § 開閉の機構」を参照

- 接触傾性における膨圧運動

刺激を受けると葉沈の下部の柔細胞からカリウムイオンなどの溶質が細胞外に出て細胞内の浸透圧が下がる。すると、細胞の膨圧が低下し細胞の形が変化する。その結果、葉が下に向く。しばらくすると溶質と水が細胞内に入り、元に戻る。

関連項目

出典

文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.