第二次バルカン戦争

ウィキペディアから

第二次バルカン戦争(だいにじバルカンせんそう、英語: Second Balkan War)は、ブルガリア王国が第一次バルカン戦争での取り分に不満を感じて、1913年6月16日(ユリウス暦)/6月29日(グレゴリオ暦)に元同盟国のセルビア王国とギリシャ王国を攻撃したことで勃発した戦争。セルビア軍とギリシャ軍はブルガリア軍の攻勢を撃退して反撃に転じ、ブルガリア領に進軍した。ブルガリアがルーマニア王国との国境紛争も抱えていたため、ルーマニアが介入を決定、さらにオスマン帝国も機に乗じて第一次戦争で失った領土を一部取り戻そうとした。ルーマニア軍がブルガリア首都ソフィアに迫ると、ブルガリアは停戦を求め、第一次バルカン戦争で得た領土の一部をブカレスト条約でセルビア、ギリシャ、ルーマニアに割譲せざるを得なかった。オスマン帝国とはコンスタンティノープル条約でエディルネを割譲して講和した。

| 第二次バルカン戦争 | |

|---|---|

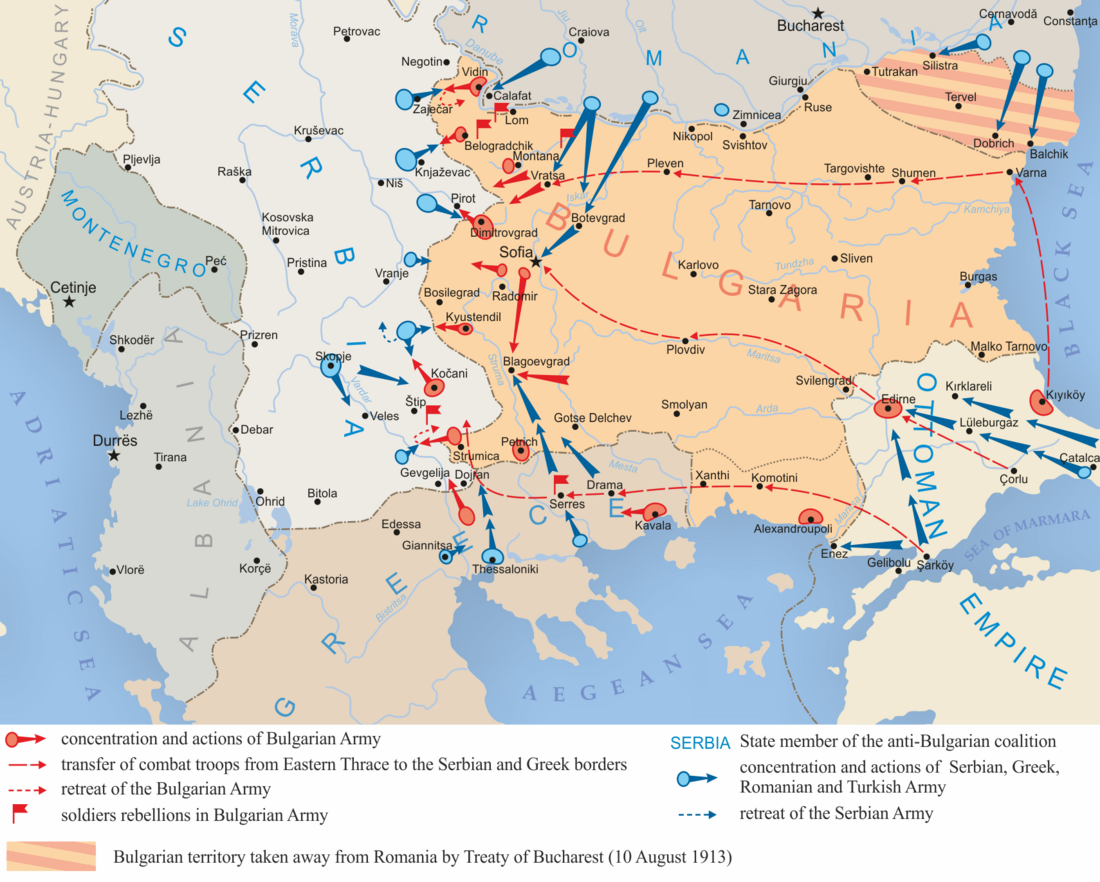

同盟軍の進軍を示した地図 | |

| 戦争:バルカン戦争 | |

| 年月日:1913年6月29日 - 8月10日 | |

| 場所:バルカン半島 | |

| 結果:ブルガリア王国の敗北、ブカレスト条約とコンスタンティノープル条約の締結 | |

| 交戦勢力 | |

| ブルガリア王国 | セルビア王国 ルーマニア王国 オスマン帝国 ギリシャ王国 |

| 指導者・指揮官 | |

| フェルディナント ミハイル・サヴォフ ヴァシル・クチンチェフ ニコラ・イヴァノフ ラトコ・ディミトリエフ スティリアン・コヴァチェフ ステファン・トシェフ ニコラ・ジェコフ |

ペータル1世 ラドミル・プトニク ステパ・ステパノヴィッチ ペータル・ボヨヴィッチ カロル1世 フェルディナンド王太子 アレクサンドル・アヴェレスク イオン・クルチェル メフメト5世 エンヴェル・パシャ アフメト・イッゼト・パシャ コンスタンティノス1世 ヴィクトル・ドゥスマニス パヴロス・クンドゥリオティス |

| 戦力 | |

| 500,221-576,878 | 348,000[1] 330,000[1] 255,000[2] 148,000 合計:1,093,802 |

| 損害 | |

| 戦死7,583 行方不明9,694 負傷42,911 ほか死者3,049 大砲140門 合計: 死傷者65,927[3] |

セルビア:50,000 戦死9,000 負傷36,000 病死5,000[4] ギリシャ:29,886 戦死5,851 負傷23,847 行方不明188[5] 戦死240 負傷961[4] ルーマニア:6,000以上 戦死者僅少 病死6,000[6] オスマン帝国4,000以上 戦死者僅少 病死4,000[7] 合計: 戦闘の損害約76,000 損害の総計約91,000 |

第二次バルカン戦争をめぐる政治情勢と軍事上の準備が約200から300人の従軍記者を寄せ付けた。

背景

要約

視点

→詳細は「第一次バルカン戦争」を参照

第一次バルカン戦争中、バルカン同盟(ブルガリア王国、セルビア王国、モンテネグロ王国、ギリシャ王国)はオスマン帝国をヨーロッパ諸州(アルバニア、マケドニア、サンジャク、トラキア)から追い出し、オスマン帝国にはチャタルジャとガリポリ半島しか残されなかった。1913年5月30日に締結されたロンドン条約では黒海海岸のメデア(トルコ語名クルキョイ)からエーゲ海海岸のエノス(トルコ語名エネズ)までがバルカン諸国とトルコの境界と定め、エノス=メデア線の西がバルカン諸国に割譲されると定めた。これは占有物保有の原則に基づいており、アルバニア独立国が建国する結果となった。

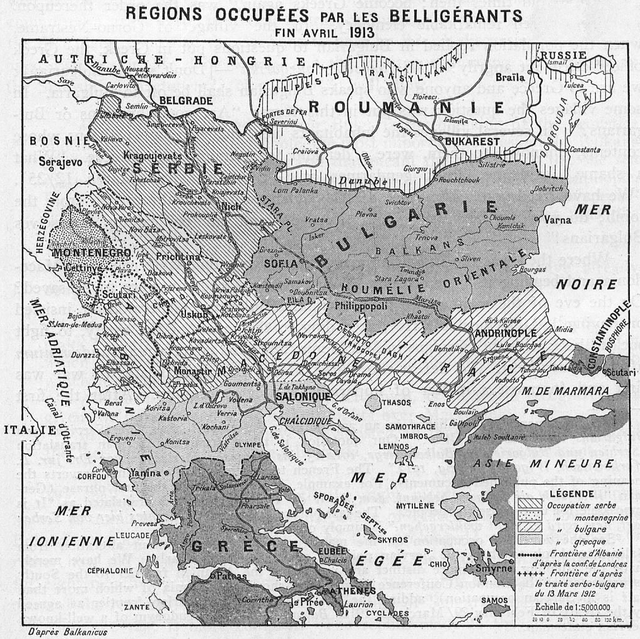

しかし、バルカン同盟諸国が分け前、特にマケドニアの扱いについて不和が生じた。戦前のバルカン同盟につながる交渉ではセルビアとブルガリアが1912年3月13日に秘密協定を締結して戦争後の国境を定め、マケドニア北部を分割した。戦後に紛争が生じた場合ではクリヴァ・パランカ=オフリド線から北(両都市はブルガリア領となる)が「紛争地帯」と定められロシアが仲介するとし、線から南はブルガリア領と定められた。戦争中にはセルビア軍が定められた国境のはるか南、ビトラ=ゲヴゲリヤ線まで進軍した(両都市ともセルビアに占領された)。一方、ギリシャ軍も北へ進軍、ブルガリア軍が到着する直前にテッサロニキを占領、セルビアとの国境を定めた。

ロンドンの講和会議において、ブルガリア代表がセルビアに警告を発し、ブルガリアがセルビアのアドリア海での主張(アルバニア北部の領有)を支持しないと述べると、セルビア代表は激怒してクリヴァ・パランカ=オフリド線に基づく戦前の協定を違反すると返答したが、ブルガリア代表はその条項は有効のままであると堅持してセルビアに協定通り北マケドニア地域を引き渡すよう要求した。セルビア代表はブルガリアの要求が過激であると指摘、もしセルビアがアルバニア北部と北マケドニアの両方とも失ったら参戦する意味がないと主張した。

ブルガリアがセルビアに戦前の北マケドニアに関する協定の履行を要求すると、セルビア人は列強がアルバニア北部での獲得領土の放棄を要求してきたことに立腹してこれ以上の領土放棄を拒否した。これによりセルビア・ブルガリア同盟が崩壊、両国間の戦争が不可避になった。直後、占領地の境界でブルガリアとセルビア=ギリシャ間の小競り合いが生じた。ブルガリアの脅威に直面したセルビアは同じくブルガリアの目的を憂慮したギリシャとの交渉を開始した。

ロンドン条約の締結から2日後でブルガリアの攻撃から28日前にあたる1913年5月19日(ユリウス暦)/6月1日(グレゴリオ暦)、ギリシャとセルビアが秘密裏に防衛同盟を締結、両国間の占領区の境界をそのまま国境と定めた上でブルガリアかオーストリア=ハンガリー帝国が侵攻してきた場合の同盟を定めた。これにより、ギリシャは同盟締結時点のマケドニア占領区を保障することになり、セルビアの北マケドニア紛争に巻き込まれる形となった[8]。ブルガリア首相イヴァン・エフストラティエフ・ゲショフはセルビアとギリシャの接近を防ぐべく5月21日にギリシャと協定を締結、両国の占領区の境界を定めた。これによりブルガリアはギリシャの南マケドニア支配を実質的に承認したが、ゲショフが直後に辞任したためブルガリアの外交努力は無駄に終わった。

ブルガリアはさらにルーマニアとの紛争も抱えていた。ブルガリアがシリストラ要塞のルーマニアへの引き渡しを拒否したのであった。第一次バルカン戦争後にルーマニアがシリストラ要塞の割譲を要求すると、ブルガリア外相は代わりに国境線の小さな変更(シリストラが割譲されない形だった)、およびマケドニアのヴラフ人の権利を保障することを提案した。ルーマニアは武力でブルガリア領に侵攻すると脅したが、ロシアが仲介してそれを防いだ。結果として1913年5月8日にサンクトペテルブルク協定が締結され、ブルガリアがシリストラを諦めた。これはブルガリアの領土割譲拒否とルーマニアの南ドブルジャ全体の併合という立場を妥協させた形だったが、ロシアがブルガリアの領土保全に失敗したことでブルガリアはセルビアとの紛争におけるロシアの仲介への信頼性に疑問を感じるようになった[9]。ブルガリアの行動は長期的にはブルガリア・ロシア関係に悪影響を与えた。ロシアが再度仲介に乗り出したとき、ブルガリアが戦前のセルビアとの協定の見直しを頑なに拒否したことで、ロシアはブルガリアとの同盟を取り消してしまった。

戦争準備

要約

視点

ブルガリアの計画

1912年、ブルガリアの民族主義はツァールのフェルディナントとブルガリア軍部が述べたように、1878年時点で過激主義的とされたサン・ステファノ条約の内容をさらに越え、東トラキア、西トラキア、テッサロニキを含むマケドニア全体、エディルネ、コンスタンティノープルまで含まれた[10]。ブルガリアの指導部が早期から現実的な思考に欠いた証拠[11]としてはロシアが第一次チャタルジャの戦いと同時期の1912年11月5日にブルガリア軍に警告を発し、コンスタンティノープルを占領した場合はロシアが攻撃すると脅したにもかかわらずブルガリア軍が占領を試みたことが挙げられる。

ブルガリア軍はエディルネ占領には成功したものの、フェルディナンド1世のコンスタンティノープルで戴冠する野心は第二次チャタルジャの戦いで占領に失敗したことでその非現実さが明らかになった。さらに、トラキアとコンスタンティノープルの占領に集中したことで、ブルガリアは最終的にはテッサロニキを含むマケドニアの大半を失う結果となったが、これは容易には受け入れられず、フェルディナンド1世を取り巻くブルガリア軍部が元同盟国との戦争に踏み切る結果となった。しかし、東にトラキアの喪失を受け入れたくなかったオスマン帝国、北に激怒したルーマニアがいる状況で南のギリシャと西のセルビアとの戦争に踏み切る決定は冒険的であり、特にオスマン帝国が5月にオスマン軍の再編成を行うべくドイツの使節団を緊急に要請した状況ではなおさらである。6月中にはブルガリアがセルビア・ギリシャ間のブルガリアからの攻撃に関する協定に気づいた。6月27日、モンテネグロはセルビア・ブルガリア戦争が勃発した場合、セルビア側につくと宣言した。ルーマニアは2月5日にオーストリア=ハンガリーとのトランシルヴァニアをめぐる紛争を解決して軍事同盟を締結、6月28日に再度のバルカン戦争で中立に留まらないと公式に警告した[8]。

マケドニアで主にセルビア軍とブルガリア軍の間の小競り合いが続く中、ロシア皇帝ニコライ2世はスラヴ人の同盟国を失いたくなかったため紛争を阻止しようとした。6月8日、彼は同じ文面の親書をブルガリア王とセルビア王に送り、1912年のセルビア・ブルガリア条約に基づく仲介を申し出た。セルビアは1912年の条約で得る予定だったアルバニア北部が列強の決定で独立してしまったため、1912年の条約を改正して北マケドニアのブルガリア領を補償として獲得しようとした。一方、ブルガリアのロシアへの返答は条件が多すぎて最後通牒の様相を呈し、ロシアの外交官はブルガリアがすでにセルビアとの戦争を決めたと結論付けた。結局、ロシアは激怒して仲介の申し出を取りやめ、代わりに1902年のブルガリア同盟条約を取り消した。というのも、ブルガリアはロシアがオーストリア=ハンガリーの拡張主義を防ぐために35年間かけて、多くの人命、資金と外交資本を注いだバルカン同盟を打ち壊そうとしていたためであった[12]。ロシア外相セルゲイ・サゾーノフがブルガリア首相ストヤン・ダネフに述べた言葉は「私たちから何も期待せず、1902年から今までの全ての協定はその存在を忘れてください」だった[13]。ニコライ2世は直近の仲介でブルガリアとルーマニアに締結させたシリストラに関する協定をブルガリアが履行を拒否したことにすでに怒っていたが、さらにセルビアとギリシャによる、紛争を平和裏に解決する第一歩として3国それぞれの軍を4分の1削減する提案もブルガリアに拒否された。

ブルガリアではハト派のゲショフが辞任してタカ派で親露派のダネフが首相に就任したため、すでに戦争一直線であった。6月16日、ブルガリア軍部は宣戦布告無しでセルビア軍とギリシャ軍の陣地を同時に攻撃、また攻撃命令に反するすべての命令を無視するよう命じた。しかし、翌日に政府が参謀本部に停戦を命じるよう圧力をかけたことが混乱を招いたばかりか宣戦布告なき戦争の状態も解決できず、フェルディナンド1世は政府からの圧力に屈してサヴォフ将軍を解任、ラトコ・ディミトリエフ将軍を総指揮官に任命した。

ブルガリアの目的はセルビア軍とギリシャ軍を撃破しつつ、列強が介入して停戦するまでにできるだけ占領地域を広げることだった。物量の優勢を確保すべく、ブルガリア軍全軍が戦闘に参加した。(公式に宣言された)ルーマニアの介入やオスマン帝国の反撃への準備は全くなされず、この2か国から攻撃されないことを何故かロシアが保証するという仮定がなされた[14]。これは6月9日にロシアが激怒してブルガリアとの同盟を取り消し、外交でも親ルーマニアの姿勢を示した(ロシアは1912年12月にルーマニア王カロル1世をロシアの名誉元帥に叙した)にもかかわらずである[8]。戦争の計画ではヴァルダル平原を進み、セルビア軍に集中攻撃して無害化させた上で北マケドニアを占領しつつ、同時にテッサロニキ近くで(セルビア軍の半分程度である)ギリシャ軍に対する攻勢に打って出(こちらは集中攻撃にはならない)、テッサロニキとマケドニア南部を占領することだった。ブルガリア軍部は自軍がギリシャ軍を撃破できる程度なのか確信を持てなかったが、最悪でも南部戦線を守備でき、北部でセルビア軍を撃破した後の援軍が到着するまで持ちこたえることができると考えた。

諸国軍の情勢

1903年陸軍法に基づき、ブルガリア軍は「行動軍」と国民民兵の2種類に分けられ、その主力は9個歩兵師団と1個騎兵師団だった。ブルガリア軍はヨーロッパ諸国の軍とは違う編成をしていた。すなわち、1個歩兵師団は3個旅団で構成されており、1個旅団は2個連隊、1個連隊は4個大隊、1個大隊は6個中隊、1個中隊は250人だった(250人は一般的な中隊よりも大きい構成である)。これに1個独立大隊、2個大型砲兵連隊、1個騎兵連隊が加えられ、合計としては1個師団が25個歩兵大隊(ただし一般的な大隊よりも人数がかなり多い)と16個騎兵中隊で構成され[15]。当時の軍で一般的な9個大隊×2個師団よりも人数が多かった。これは1913年時点のギリシャ軍とセルビア軍と比べても同じだった。その結果、第一次バルカン戦争の開戦時点で動員されたブルガリア軍の人数が599,878人だったにもかかわらず[16][17]、師団の数は9個しかおらず、ブルガリア軍の「師団」は軍団に近い実力を有した。第一次バルカン戦争の戦中と戦後における戦術上の必要性から、第10師団が第1と第6師団からの2個旅団ずつと新兵で構成された3個独立旅団で創設されたが、ブルガリア軍の「重い」編成は残った。一方、ギリシャのマケドニア軍も同じく9個師団にもかかわらず118,000人しかいなかった。また、大砲の数も各国軍の実力に影響を与えた。ギリシャ軍9個師団は大砲176門を、セルビア軍10個師団は大砲230門を保有していたが、ブルガリア軍は1,116門を保有しており、これはギリシャ軍の6倍、セルビア軍の5倍にあたる。

第二次バルカン戦争中のブルガリア軍の実力については論争がある。第一次バルカン戦争の開戦時点でブルガリア軍は599,878人を動員した(うち366,209人が行動軍、53,927人が追加部隊、53,983人が国民民兵、94,526人が1912年と1913年の徴兵からの新兵、14,204人が義勇兵、14,424人が国境守備軍だった)。そして、戦争中に14,000人が戦死、19,000人が病死したため、合計で33,000人が失われたが、それを補うために主に占領地から6万人を徴兵、うち2万1千人ずつでセレス、ドラマ、オドリンの合計3個独立旅団を編成した。動員が解除された兵士がいないことは知られている。しかし、ブルガリア軍の首脳部によると、6月16日時点では兵士492,528人と士官7,693人が編成されている(この数字は上記の3個旅団を含む)[18]。これは第一次と第二次戦争の間で99,657人の差を示している。一方で負傷者を含む損害を引き、新兵を足すと合計で少なくとも576,878人となる。また、戦争に必要な物資も不足しており、一例としてはライフルの数が378,998丁しかなかった。

ブルガリア軍の配置はヴァシル・クチンチェフ率いる第1軍とラトコ・ディミトリエフ率いる第3軍が旧セルビア・ブルガリア国境に、ステファン・トシェフ率いる第5軍がキュステンディル一帯に、スティリアン・コヴァチェフ率いる第4軍がコチャニとラドヴィシュ地域に配置され、ニコラ・イヴァノフ率いる第2軍が対ギリシャ軍に配置された。

セルビア王国軍は348,000人であり、うち252,000人が戦闘員で[1]3個軍10個師団に分けられた。主力はヴァルダル川沿いとスコピエ近くに配備されていた。名目上の総指揮官はペータル1世であり、ラドミル・プトニクが参謀総長と実際の総指揮官を務めた。

ギリシャでは国王コンスタンティノス1世が軍の指揮を執り、ヴィクトル・ドゥスマニス中将が参謀総長を務めた。

モンテネグロはマケドニア戦線にヤンコ・ヴコティッチ将軍率いる1個師団(1万2千人)を派遣した。

ルーマニア王国はバルカン半島最大の軍を保有していたが、1878年のルーマニア独立戦争でオスマン帝国とたたかって以来、戦闘を行っていなかった。平時には士官6,149人と兵士94,170人を有しており、バルカン半島のレベルから考えて装備はそれなりによかった。すなわち、ルーマニア軍は主にクルップ社が製造した野砲126門、榴弾砲15門、山砲3門を保有していた。動員をかけた場合、ルーマニア軍は5個軍に分けられる417,720人を招集できた。うち約8万人が南ドブルジャの占領を目標とし、25万人がブルガリアへの攻勢を目標とした[1]。

戦争の経過

要約

視点

開戦

ブルガリアの計画では第1、3、4、5軍でセルビア軍を、第2軍でテッサロニキのギリシャ軍を攻撃する予定だったが、開戦直後に前進を命じられたのは第2軍と第4軍だけだった。これによりセルビア軍は攻撃してくるブルガリア軍への対処に集中して進軍を止めることができた。ギリシャ戦線では人数で劣勢であり、最初は戦闘もあまり激しくなかったが、6月19日にはギリシャの全面攻撃になり、ブルガリア軍はテッサロニキから北にある陣地から引き上げざるを得ず、テッサロニキに配置された大隊は孤立してすぐに撃滅された。ブルガリア軍は続いてキルキスとストルマ川の間に防御陣地を構えた。この時点で集中攻撃によるマケドニア中部のセルビア軍の撃破が非現実的であると判明、ブルガリア軍はルーマニアが介入するまでもなく撤退を開始、ギリシャ軍の進軍によりソフィアを守備すべくブルガリア軍は退く必要があった。

ブルガリアの対ギリシャ攻勢

→詳細は「キルキス・ラハナスの戦い」を参照

イヴァノフ将軍率いる南マケドニアのブルガリア第2軍はドイラン湖から南東のキルキス、ラハナス、セレス、そしてパンゲオ山脈を越えてエーゲ海まで続く線上で配置された。第2軍は5月よりこの配置であり、第一次バルカン戦争でエディルネ包囲戦を戦っていたため経験豊富な軍隊だった。イヴァノフ将軍は大敗の責任を回避するためか戦後に自軍が3万6千人しかおらず、多くの部隊が人員不足であると主張したが、これは第2軍の部隊を細かく調査すると間違いであるとわかる。イヴァノフの第2軍は第3師団から1個旅団を減らした人数、すなわちそれぞれ4個大隊で構成された4個連隊(合計で16個大隊と師団ごとの砲兵)、第I、第X旅団の第16、25連隊(合計で8個大隊と砲兵)、ドラマ旅団の第7、69、75連隊(合計で12個大隊)、セレス旅団の第55、56、57連隊(合計で12個大隊と師団ごとの砲兵)、第5国境大隊、第10独立大隊、第10騎兵連隊(7個乗馬中隊と7個歩兵中隊)で構成された。合計では58個歩兵大隊の232個中隊、1個騎兵連隊(14個中隊)、大砲175門で人数は8万(ブルガリア側の公式人数)から10万8千人(ギリシャ側の公式文献で、1932年以前の公式ブルガリア戦争史に基づく)だった[19]。現代の歴史家の間ではイヴァノフが自軍の人数を過小評価していたが、ギリシャ軍の人数よりは少ないことが通説となっている[1]。ギリシャの参謀本部もブルガリア軍の人数を8万から10万5千としている[20]。

国王コンスタンティノス1世率いるギリシャ軍は8個師団と1個騎兵旅団(117,861人)と大砲176門であり[21]、オルファノス湾からゲヴゲリヤ地域までの線上に配置された。ギリシャ軍の参謀本部にはブルガリア軍の攻撃目標を知る手段がなかったため、ブルガリア軍は攻撃に選んだ箇所で一時的な局地優勢を得ることとなる。

6月26日、ブルガリア軍はギリシャ軍を撃滅してテッサロニキに進軍するとの命令を受けた。しかしギリシャ軍はブルガリア軍の進軍を止め、29日に全軍反攻の命令が発された。ブルガリア軍はオスマン軍から鹵獲した大砲も用いてキルキスで強固な防御陣地を築いた。ギリシャ第4、第2、第5旅団は大砲の援護を受けて平原を前進してブルガリア軍に急襲、大損害を受けたものの翌日には塹壕を奪取した。ブルガリア軍左翼では第7師団がセレスを、第1と第6師団がラハナスを占領した。ギリシャ軍は第2軍を撃破したが、これは第二次バルカン戦争におけるブルガリアの最大の敗北である。ブルガリア側の文献では6,971人の損害、捕虜が6,000人以上、大砲130門がギリシャ軍に鹵獲されたとした一方、ギリシャ軍の損害は8,700人とされた[22]。28日、ブルガリア軍と非正規軍は撤退している最中にセレスに放火した(セレスの北西はブルガリア領で南東はギリシャ領だった[23])。ほかにもニグリタ、ドクサト、デミル・ヒサルが放火されたが[24]、戦闘後にギリシャ軍がブルガリア領キルキスや周辺のブルガリア人集落に放火したことへの報復とされた[25]。ブルガリア軍右翼ではギリシャ軍のエヴゾネスがゲヴゲリヤとマツィコヴォ高地を占領した。これによりブルガリアのドイランを通る撤退経路が脅かされ、イヴァノフの軍勢が決死の撤退を敢行したがその実態は潰走に近かった。第14師団が援軍にきたが時すでに遅く、ストルミツァやブルガリア国境への撤退に加わるだけに終わった。ギリシャは7月5日にドイランを占領したが、ブルガリア軍のストルマ山道を通る撤退は阻止できなかった。11日、ギリシャ陸軍は艦隊の援護を受けてカヴァラで上陸、さらに内陸の西トラキアへ進軍した。19日、ギリシャ軍はネヴロコプを占領、25日には海軍と陸軍の連合攻撃でアレクサンドルーポリを占領、ブルガリアを完全にエーゲ海から切り離した[26]。

セルビア戦線

→詳細は「ブレガルニツァ川の戦い」および「カリマンツィの戦い」を参照

ブルガリア第4軍はセルビア領マケドニアへの侵攻において最も重要な位置についていた[27]。戦闘は1913年6月29/30日にブルガリア第4軍とセルビア第1と第3軍の間で開始、最初はズレトフスカ川沿いで戦われたがブルガリア軍が撤退した後はブレガルニツァ川沿いで戦われた[27]。ブルガリア軍内部の混乱により7月1日から3日にかけて大損害を被り[27]、さらにセルビア軍が戦闘もなしにブルガリア第4軍の第7師団を捕虜にした[27]。8日にはブルガリア軍の大敗が明らかになった[28]。

戦場の北部ではブルガリア軍がセルビア国境のピロトへの進撃を開始、セルビア軍部はピロトとニシュを守備するセルビア第2軍に援軍を送らなければならなかった。これによりブルガリア軍は7月18日のカリマンツィの戦いでセルビア軍のマケドニアにおける攻勢を停止させることができた。

1913年7月13日、ミハイル・サヴォフ将軍はブルガリア第4と第5軍の指揮を執った[29]。ブルガリア軍はマケドニア北東部のブレガルニツァ川にあるカリマンツィ村周辺で強固な陣地を築いた[29]。7月18日、セルビア第3軍が攻撃を開始、ブルガリア軍の陣地に接近した[29]。ブルガリア軍は持ちこたえ、大砲でセルビア軍の攻撃を撃退した[29]。セルビア軍がブルガリア軍の守備を突破した場合、ブルガリア第2軍の破滅を意味する可能性があり、これによりブルガリアはマケドニアから完全に追い出される危険があった[29]。しかし、ブルガリア軍が守備に成功、さらに第1と第3軍が北部で進軍に成功したことで、セルビア軍はブルガリア西部に侵攻できなかった[30]。これはブルガリア軍の士気を上げたが、南部のギリシャ軍との戦況がいよいよ致命的になってきた[30]。

ギリシャ軍の攻勢

セルビア戦線は膠着していた。国王コンスタンティノス1世は対峙していたブルガリア軍が撃破されたのを見て、ブルガリア領にさらに深く進軍して、首都ソフィアを占領するよう命じた。これは決定的な勝利を得るためであったが、首相エレフテリオス・ヴェニゼロスはセルビア軍が戦争の目的を達成したことで戦闘に消極的になり、残りの戦闘の重圧をギリシャ軍に被せようとしたことに気付き、国王の決定に反対したが結局押し切られた。クレスネンスコ峡谷の戦いではギリシャ軍がセルビア戦線から駆けつけたブルガリア第2と第4軍に奇襲され、守備陣地を築いたが、7月21日にはギリシャ軍が人数でブルガリア軍に劣り、しかもブルガリア軍が反撃に転じた。ブルガリア軍の参謀本部はカンナエの戦いのようにギリシャ軍を包囲しようとしてその両翼に圧力をかけた[30]。しかし激戦の結果ギリシャ軍はクレスネンスコ峡谷を突破して7月26日にシミトリを占領[31]、27から28日にかけての夜にはブルガリア軍がソフィアから76キロメートル南のゴルナ・ジュマヤにまで押された[32]。一方、ギリシャ軍は西トラキアへの進軍を継続、7月26日にクサンティに、その翌日にコモティニに入城した[32]。28日、ブルガリア軍はギリシャ軍に強力に押され、ゴルナ・ジュマヤの放棄を余儀なくされた[33]。

ギリシャ軍は疲労していて兵站上の問題にも直面したが、頑強に抵抗し、局地戦での反撃も行った。7月20日、ブルガリア軍はギリシャ軍の両翼からの反撃を撃退する必要があったために攻撃の手を緩めた。東側ではギリシャ軍がプレデラ山道を通ってメホミヤへ反攻しようとしたが、ブルガリア軍により山道の東側で止められ膠着した。西側では何とかセルビア軍と合流すべくツァレヴォ・セロへの攻勢が始まったが、結局ギリシャ軍が自軍の陣地を保持したに留まった[34]。

ルーマニア王国の介入

→「ルーマニアによるブルガリア上陸」も参照

ルーマニアは南ドブルジャを奪取すべく1913年7月5日に軍を動員、10日にブルガリアに宣戦布告した[1]。ルーマニア政府は自国の宣戦布告の目的と戦争での流血が増えてきたことに対する国際での憂慮を和らげるために「ルーマニアはブルガリアの国家組織を降伏させようとも、その軍を撃破しようともしていない」とする外交回状を出した[1]。リチャード・ホールによると、「ルーマニアが紛争に介入したことでブルガリアの情勢はもはや支えられないものとなり、ルーマニアがドナウ川を渡ったことは第二次バルカン戦争の決定的な軍事行動となった」という[35]。

ルーマニアが宣戦布告した日、イオン・クルチェル将軍率いるルーマニア第5軍(8万人)がドブルジャに侵攻、トゥトラカンからバルチクまでを前線として占領した[1]。第5軍の騎兵はブルガリアからの抵抗がないことが明らかになるまでヴァルナ市を占領した[1]。7月14日から15日にかけての夜、フェルディナンド王子率いるドナウ軍がオリャホヴォ、ギゲン、ニコポルでブルガリア国境を越えた[1]。最初の占領が完成すると、ルーマニア軍は2隊に分け、1隊は西のフェルディナンド(現モンタナ)に前進、もう1つは南西にあるブルガリア首都ソフィアに向かった。2隊とも本軍が攻める前に騎兵部隊を偵察に派遣した[6]。

7月18日、ルーマニア軍はフェルディナンドを占領、20日にはソフィアから116キロメートル北のヴラツァを占領した。7月23日、ルーマニア軍前衛の騎兵がソフィアまでわずか7マイルのヴラジデブナに入城した[6]。25日にはルーマニア軍とセルビア軍がベログラトチクで合流したため、重要都市のヴィディンが孤立した。ブルガリアの後背は全くの無防備であり、ルーマニア軍は抵抗を受けず、首都ソフィアへの道には何の障礙もなかった。さらに北西部の都市が切り離され包囲された[6]。またルーマニア軍による侵攻の最中、ルーマニア空軍が写真偵察を行い、プロパガンダの小冊子を空中投下した。そのため、ソフィアははじめて敵国の飛行機に上空を侵犯された首都になった[6]。

オスマン帝国の介入

ルーマニアの侵攻への抵抗の欠如により、オスマン帝国はブルガリアに割譲した領土への侵攻を決定した。侵攻の主な目標はエディルネ(アドリアノープル)であったが、エディルネの守備軍はヴルコ・ヴェルチェフ率いるわずか4千人だった[7]。東トラキアを占領していたブルガリア軍の大半はそれ以前にセルビア軍とギリシャ軍による攻撃に対処すべく撤退していた。7月12日、チャタルジャとゲリボルのオスマン駐留軍はエノス=メデア線に到着、20日にはそれを越えてブルガリアに侵攻した[7]。オスマン軍はアフメト・イッゼト・パシャ率いる20万から25万人であり、第1軍は線の東端(メデア)に配置され、以降東から西の順に第2、第3、第4軍が続き、うち第4軍はゲリボルに配置されていた[7]。

数で大幅な優勢を有するオスマン軍の進軍に直面したブルガリア軍はバルカン戦争以前の国境線に後退した。エディルネは7月19日に放棄されたが、オスマン軍がすぐに占領しなかったためブルガリア軍は翌20日にそれを再占領した。しかし、オスマン軍の進軍が止まらなかったため、21日に再び放棄され、23日にはオスマン軍が占領した[7]。エディルネは1360年代にムラト1世によって征服されており、1453年にコンスタンティノープルが陥落するまでオスマン帝国の首都だった。戦争大臣エンヴェル・パシャは自身を「2人目のエディルネ征服者」と呼び、威光を示したが、実際にはエディルネへの進撃は抵抗を受けなかった[7]。

オスマン軍はバルカン戦争以前の国境で止まらず、ブルガリア領に侵入した。例えば、騎兵部隊がヤンボルに進軍した[7]。一般市民の間ではルーマニアの進軍よりもオスマン帝国の進軍に恐怖し、その多くが山岳地帯に逃亡した。ブルガリア指導部の間でも運の尽きであると認めた。歴史家のリチャード・ホールは「第一次バルカン戦争に勝つために多くのブルガリア兵士が死んだ東トラキアの戦場が再びオスマン帝国の支配下に置かれた」と述べた[7]。ルーマニア軍と同じく、オスマン軍も戦闘による死傷者は出なかったが、コレラで兵士4千人を失った[7]。オスマン軍は侵攻中でもその後でも東トラキアのブルガリア人に対する残虐行為を行い、ほぼ全員が追放された。これは1918年に出版された『1913年のトラキア・ブルガリア人の破滅』で記録されている。

オスマン帝国のトラキアにおける快進撃に抵抗すべく、ロシアはカフカースを越えてオスマン帝国に攻撃すると脅し、黒海艦隊をコンスタンティノープルに派遣したが、これはイギリスの介入を招いてしまった。

終戦への道

要約

視点

停戦

ルーマニア軍がソフィアに迫る中、ブルガリアはロシアに仲介を要請したが、ロシアが行動を起こさなかったためブルガリア首相ストヤン・ダネフが辞任した。7月17日、フェルディナンド1世はヴァシル・ラドスラホフを首相に任命、親独反露政権が発足した[29]。7月20日、セルビア首相ニコラ・パシッチはブルガリア代表をセルビア領ニシュで同盟国との直接交渉に招いた。しかし、セルビアもギリシャも攻勢に出たため講和を急がず、22日にはフェルディナンド1世がブカレスト駐在イタリア大使を通じてカロル1世に親書を送り、ルーマニア軍がようやくソフィアを前に進軍を停止した[29]。ルーマニアはブカレストで交渉を行うことを提案、代表たちは7月24日に鉄道でニシュからブカレストに移動した[29]。

そして、各国代表が7月30日にブカレストに会合した。セルビア代表はパシッチが、モンテネグロ代表はヴコティッチが、ギリシャ代表はヴェニゼロスが、ルーマニア代表はティトゥ・マイオレスクが、ブルガリア代表は財務大臣ディミトゥル・トンチェフが率いた。代表たちは7月31日から5日間の停戦に合意した[36]。しかし、ルーマニアがオスマン帝国の参加を拒否したため、ブルガリアはオスマン帝国と別個に交渉しなければならなかった[36]。

ブカレスト条約

→詳細は「ブカレスト条約 (1913年)」を参照

ブルガリアは7月19日には早くも南ドブルジャをルーマニアに割譲することに同意した。これにより主目的を達成したルーマニアはブカレストでの講和交渉で仲介役を務めることとなった[36]。ブルガリアはセルビアとのマケドニア分割においてヴァルダル川を国境としたかったが、セルビアはストルマ川を国境とすることを主張した。そこにオーストリア=ハンガリーとロシアが圧力をかけ、セルビアは北マケドニアの大半を得ることで手を打つことを余儀なくされた。シュティプだけは(パシッチの言葉を借りて)「フィチェフ将軍を記念して」ブルガリアに残された。イヴァン・フィチェフは第一次バルカン戦争でブルガリア軍を率いてコンスタンティノープル直前にまで攻め寄せた[36]ブルガリア軍の参謀総長であり、当時はブルガリア代表団の1人でもあった。ブルガリアがカヴァラを領有すべき理由についてフィチェフが説明したとき、ヴェニゼロスは「将軍、私たちに責任はありません。6月(29日)の前、私たちはあなたを恐れて、セレスとドラマとカヴァラを差し出したが、今や私たちは勝者の役割であり、私たちの利益しか考えません。」と返答したとされる[36]。オーストリア=ハンガリーとロシアはブルガリアを支持したものの、ギリシャは王妃がドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の妹だったこともあってドイツと同盟しており、さらにフランスの支援もとりつけたためカヴァラを確保することに成功した。ブルガリアは開発度の低いデデアーチ港しか確保できなかった[36]。

交渉は8月8日までに終結した。8月10日、ブルガリア、ギリシャ、モンテネグロ、ルーマニア、セルビアがブカレスト条約を締結してマケドニアを三分割した。そのうち最も大きい北マケドニアはセルビアに、最も小さいピリン・マケドニアはブルガリアに、海岸部のエーゲ・マケドニアはギリシャに帰属した[36]。これにより、第一次バルカン戦争前と比べて、ブルガリアは領土を16%拡大、人口を430万から470万人に増やした。ルーマニアは領土を5%拡大、モンテネグロは領土を62%拡大した[37]。ギリシャは領土を68%拡大、人口を270万から440万人に増やした。セルビアは領土をほぼ倍増して、人口を290万から450万に増やした[38]。

モンテネグロ代表はブカレストでの交渉で旧ノヴィ・パザル県における譲歩をセルビアから引き出そうとしており、これは成功して11月7日にベオグラードで締結された条約にて確認された[36]。

コンスタンティノープル条約

→詳細は「コンスタンティノープル条約 (1913年)」を参照

8月、オスマン軍はコモティニで西トラキアの臨時政府を設立してブルガリアに圧力をかけた。ブルガリアは9月6日にミハイル・サヴォフ将軍と外交官のアンドレイ・トシェフとグリゴール・ナチョヴィチを代表としてコンスタンティノープルでの講和交渉に派遣した[39]。オスマン代表は外相メフメト・タラート・パシャ、海軍相チュリュクスル・マフムト・パシャとハリル・サーミ・ベイだった。ロシアは8月を通して介入、エディルネが再びトルコ領になるのを防ごうとしたが、トシェフはオスマン代表に「ロシア人は根本的にはコンスタンティノープルを自国領だと考えています。彼らはコンスタンティノープルを手に入れたとき、できるだけ多くの後背地を手に入れることだけが関心事です。もしトルコ人がアドリアノープルを支配していたら、それも手に入れるでしょう。」と述べた[39]。

エディルネを早々に諦めたブルガリアはクルク・キリセ(ブルガリア語名ロゼングラト)を確保しようとした。サヴォフは「全ての前線でトルコ人を撃破したブルガリアは数多くのブルガリア人の血が流れた戦場を1つも保持せずにこの栄誉ある戦役を終えることができない」と宣言し、マフムト・パシャは「私たちが取ったものは私たちのもの」と宣言した[39]。結局、9月30日に締結されたコンスタンティノープル条約ではブルガリアは全ての戦場を維持できなかった。ブルガリア軍がロドピ山脈から南に戻るのはようやく10月のことだった[39]。ラドスラホフ内閣はその後も同盟を目指してオスマン帝国と交渉し続け、1914年8月のオスマン・ブルガリア同盟で結実した。

1913年11月14日、ギリシャとオスマン帝国はアテネ条約を締結して両国間の戦争状態を正式に終結させた。1914年3月14日、セルビアはコンスタンティノープルでオスマン帝国と条約を締結して1913年のロンドン条約を再確認、オスマン帝国との外交関係を回復した[39]。モンテネグロとオスマン帝国の間の条約は締結されなかった。

その後

要約

視点

第二次バルカン戦争の結果、セルビアはドナウ川南側で軍事強国に成長[40]、ヴァルダル中部とノヴィ・パザルの東半分を手に入れた。フランスからの借款で賄われた軍事への投資が結実したのであった。領土の面積が18,650平方マイルから33,891平方マイルに拡大、人口が150万以上増えた。しかし、新しく獲得した領土の住民は戦後に圧迫され、嫌がらせに見舞われた。例えば、彼らは「文化レベルが低すぎる」として投票権を拒否されたが、実際は多くの領域で多数を占めたセルビア人以外の住民を国政から締め出すためであった。労働者新聞など野党側に属する新聞は「新セルビア人」がトルコ治下でより多くの政治権利を有していたと指摘した[41]。トルコ風の建物、学校、浴場、モスクが破壊された。1913年10月と11月にはイギリスの副領事が系統的な脅迫、恣意的な拘留、殴打、強姦、村への放火、虐殺などがセルビア人によって併合地で行われた。セルビア政府はこれらの問題の調査や阻止に興味を持たず、公平さで選ばれた諸国の専門家で構成されたカーネギー調査団がバルカン半島に到着したとき、ベオグラード政府から何の援助も受けられなかったという[42]。

講和条約によりギリシャ軍は戦中に占領した西トラキアとピリン・マケドニアからの撤退を余儀なくされたが、ブルガリアに割譲された地域とアルバニアに割譲された北エピロスはギリシャでよく受け入れられなかった。ギリシャは戦中に占領した地域のうち、ドイツからの外交支援で辛うじてセレスとカヴァラを確保したのみだった。セルビアは北マケドニアでさらなる領土を得て、南部での領土拡張に満足したため、今度は北に注目してオーストリア=ハンガリー帝国とボスニア・ヘルツェゴヴィナを争い、1年後にはそれが原因となり戦争が勃発、やがて第一次世界大戦に発展した。イタリアはリビアをめぐる伊土戦争でエーゲ海のドデカネス諸島を占領したが、バルカン戦争を口実に、1912年の協定に違反して返還しなかった。

アルバニア、ひいてはアドリア海のオトラント海峡を支配しようとしたオーストリア=ハンガリーとイタリアが強く主張した結果、アルバニアはロンドン条約で独立した。1913年12月17日のフィレンツェ協定でアルバニアの国境が定められると、セルビアはアドリア海への出口を失い、ギリシャはアルバニア南部にあたる北エピロスを維持した。しかし、これは現地のギリシャ人住民に歓迎されない決定であり、彼らは反乱を起こして、1914年のコルフ協定で北エピロス自治共和国を建国して自治権を手に入れた[43]。

敗北したブルガリアは復讐主義に走り、民族主義の野望を満たす機会を窺った。ブカレスト条約が締結された後、ブルガリア代表団団長のトンチェフは「列強が(領土分配を)変えるか、私たち自身がそれを壊すかです」と述べた[40]。その結果、ブルガリアはバルカンでの敵国(セルビア、モンテネグロ、ギリシャ、ルーマニア)が第一次世界大戦で親連合国だったこともあり中央同盟国として参戦した。しかしブルガリアは再び敗北、国家的トラウマを残すとともにヌイイ条約で再び領土を失った。

戦闘の一覧

日付はユリウス暦準拠。

| 第二次バルカン戦争の戦闘 | ||||||||

| 名称 | 守備国 | 指揮官 | 攻撃国 | 指揮官 | 日付 | 勝利国 | ||

| キルキス・ラハナスの戦い | ブルガリア | ニコラ・イヴァノフ | ギリシャ | コンスタンティノス1世 | 1913年6月19日 - 6月21日 | ギリシャ | ||

| ドイランの戦い | ブルガリア | ニコラ・イヴァノフ | ギリシャ | コンスタンティノス1世 | 1913年6月22日 - 6月23日 | ギリシャ | ||

| ブレガルニツァ川の戦い | セルビア | ラドミル・プトニク | ブルガリア | 1913年6月17日 - 6月25日 | セルビア | |||

| ルペル峡谷の戦い | ブルガリア | ギリシャ | コンスタンティノス1世 | 1913年6月27日 | ギリシャ | |||

| ルーマニアによるブルガリア上陸 | ブルガリア | ルーマニア | イェウスタツィウ・セバスティアン | 1913年7月1日 - 7月2日 | ルーマニア | |||

| クニャジェヴァツの戦い | セルビア | ブルガリア | 1913年7月4日 - 7月7日 | ブルガリア | ||||

| カリマンツィの戦い | ブルガリア | セルビア | 1913年7月15日 - 7月18日 | ブルガリア | ||||

| クレスネンスコ峡谷の戦い | ブルガリア | ミハイル・サヴォフ ニコラ・イヴァノフ |

ギリシャ | コンスタンティノス1世 | 1913年7月8日 - 7月18日 | 膠着(停戦)[44] | ||

| ヴィディン包囲戦 | ブルガリア | セルビア | 1913年7月14日 - 7月18日 | 膠着(停戦) | ||||

脚注

参考文献

関連図書

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.